福田昭のセミコン業界最前線

【FETの100年】トランジスタより23年も早く考案されたFETが、実際に動くまで35年も要した理由

2025年12月26日 09:03

2025年(今年)は「FET(Field Effect Transistor: 電界効果トランジスタ)」が誕生してから100周年に当たるという。トランジスタと言えば、1947年12月に通称「ベル研」、厳密には「ベル電話研究所(BTL: Bell Telephone Laboratories」が発明したはず。2022年~2023年には「トランジスタ生誕75周年」を記念するイベントが実施されたことが記憶に新しい。それなのに「FETが100周年」とは、トランジスタよりもFETの誕生が早いことを意味する。いかなることなのか。筆者は浅学にも、詳しい経緯を知らなかった。

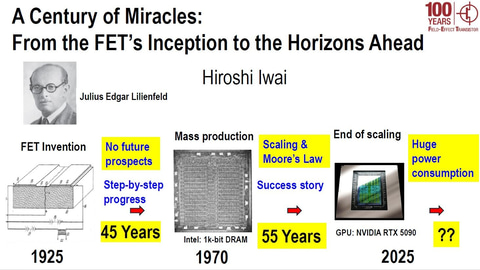

2025年12月6日~10日に米国で開催された半導体のデバイス・プロセス技術に関する世界最大の国際学会「IEDM(International Electron Devices Meeting)」では、台湾の国立陽明交通大学で招聘教授を務める岩井洋(いわい・ひろし)氏が、「A Century of Miracles: From the FET’s Inception to the Horizons Ahead(数々の奇跡に彩られた100年: FETの誕生から未来まで)」と題して12月9日の昼食会で講演(招待講演)し、FETの誕生から現在までを振り返るとともに、未来への展望を示した。

岩井教授の講演はすばらしい内容であり、筆者の疑問にすべて答えてくれた。そこでFETの誕生から現在までを、岩井氏の講演概要を紹介する形式で述べたい。なお以下の記述には、読者の理解を助けるため、筆者が補完した部分がある。テキスト内容の責任は筆者にあることをあらかじめお断りしたい。

岩井教授の講演では、100年(1925年~2025年)を前半の45年と後半の55年に区切り、前半の45年を「一歩ずつ進化(step-by-step progress)した時期」、後半の55年を「成功シナリオ(success story)の時期」と位置付けた。前半と後半の大きな違いは、前半は道なき道を手探りで進んでいたのに対し、後半は「スケーリングの法則(デナード則、あるいは比例縮小則とも呼ばれる)」と「ムーアの法則」という2つの強力な未来予測によって開発の道筋が示されたことだろう。

トランジスタとは三極真空管の「固体化」

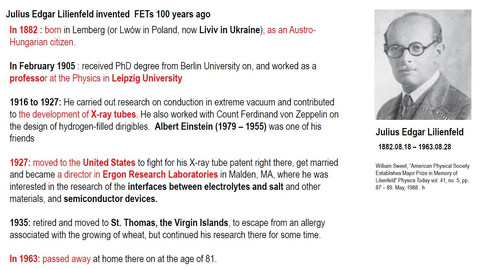

その始まりである1925年に、ドイツの物理学者ユリウス・E・リリエンフェルト(Julius Edgar Lilienfeld)はFET(電界効果トランジスタ)の原理を考案し、複数の特許を取得した(以降は岩井氏を除き、氏名の敬称を略す)。リリエンフェルトはオーストリア=ハンガリー帝国の都市レンベルク(Lemberg)で1882年に生まれた。なおレンベルクは2025年12月現在、ウクライナ西部の都市リビウ(Lviv)になっている。リリエンフェルトは1905年にベルリン大学で博士号を取得すると、ライプツィヒ大学で物理学の任期付き教授として働き始める。1916年から1927年まで極高真空下の電気伝導を研究し、X線真空管の開発に寄与した。

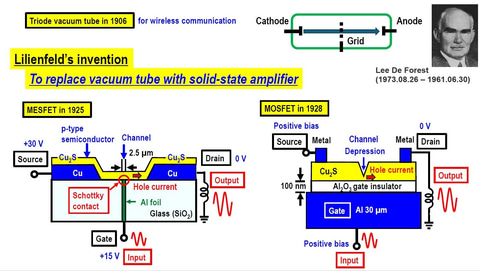

FETの目的は、当時の無線電信と無線放送に使われていた三極管(三極真空管)を固体化(ソリッドステート化)することにあった。三極管は米国の電気・電子技術者兼発明家のLee De Forest(リー・ド・フォレスト)が1906年に発明した「オーディオン管(Audion)」(三極管の原型)を改良したもので、無線信号の増幅と送信、受信に広く使われた。

さらには固定電話システムや電子計算機などの無線以外のシステムにも応用された。しかし真空管は、寿命があまり長くない、動作が不安定である、故障が少なくない、消費電力が大きいといった問題を抱えていた。三極管や四極管(三極管の改良版)、さらには五極管を代替可能な、固体の増幅素子が望まれていた。

MES型FETが1925年、MOS型FETが1928年に考案される

FETは最初(1925年)に、MES(MEtal Semiconductor)型FETが考案された。アルミニウム箔(Al foil)のゲートと硫化銅(Cu2S)を接触させた構造である。硫化銅はソースとドレイン、チャンネルを兼ねる。Al箔の電圧を小さく変動させることで、ドレインの出力電圧を大きく変化させる。ソース電極とドレイン電極は銅(Cu)金属、基板はガラスである。ガラス基板の裏面からゲートとなるアルミニウム箔を硫化銅に接触させる。硫化銅(Cu2S)はp型半導体と想定しており、ホール(正孔)電流をゲート電圧によって制御する。

3年後(1928年)にはMOS(Metal Oxide Semiconductor)型FETもリリエンフェルトによって考案された。ゲート絶縁膜はアルミニウム酸化膜(Al2O3)である。ゲート(裏面ゲート)はアルミニウム薄膜、ソースとドレインは硫化銅(Cu2S)で、ゲート絶縁膜以外の材料はMES型FETと変わっていない。

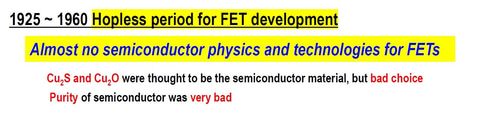

FETのアイデアは誕生したものの、作製と動作確認は困難だった。1925年の当時は、FETを実現するための半導体の物理と技術に関する知見や知識などが皆無に近い。さらには半導体材料の純度が極めて低いという問題があった。材料の純度が低いと、特性の正確な測定ができない。数多くの欠陥や不純物などが存在するので、材料そのものに関する正確な知見を実験によって得ることが極めて難しい。FETのアイデアに現実が追いつくまでには、およそ35年を要した。

「真空」の代わりがないとFETは実現できない

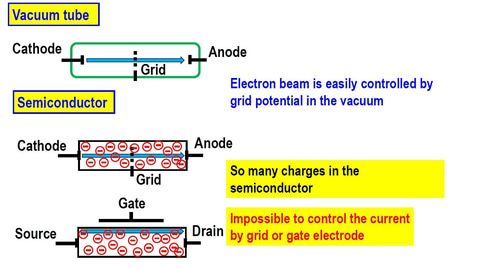

さらに、本質的かつ重要な問題がFETには内在していた。「真空管」は、真空中に電荷が存在しない。従って真空管内を通過する電子ビームの量(電流の高低)を、グリッド電極(FETのゲートに相当する電極)の電圧によって容易に制御できる。

ところが半導体中には、膨大な数の電荷が詰まっている。第3の電極(グリッド電極あるいはゲート電極)を追加しても、極めて高い電圧を第3電極に与えない限り、電荷量をあまり動かせない。そしてものすごく高い電圧を与えようとすると、制御可能かどうかを議論する以前の段階で、短絡電流が発生して半導体が壊れてしまう。

半導体中で電荷が極めて少ない領域(真空管の「真空」に近い領域)を部分的に作り出さない限り、電界による電流の制御は難しい。半導体材料の純度を高めることによって欠陥が皆無に近い結晶を作れたとしても、実用的なFETには、まだ届かない。

世界初の「動く」トランジスタがベル電話研究所で1947年12月に誕生

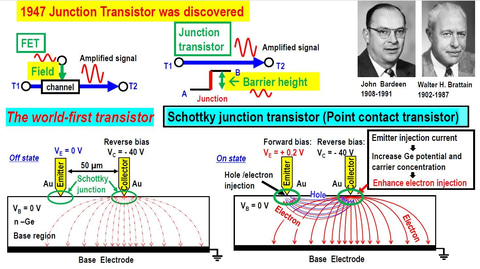

三極半導体素子はFETではない動作原理で、最初に実現する。1947年12月に、米国ベル電話研究所のジョン・バーディーン(John Bardeen)とウォルター・H・ブラッテン(Walter H. Brattain)は、3つの電極を備えた半導体素子を作製して電力の増幅作用を確認する。

この半導体素子が世界初の「トランジスタ」として知られるようになる。「点接触型トランジスタ(Point contact type Transistor)」と呼ばれる、この三極半導体素子は2つのショットキー接合(いずれも金電極とn型ゲルマニウム半導体によるショットキー接合(後述)、それぞれの接合がエミッタとコレクタに相当する)を有しており、「接合型トランジスタ」に分類される。

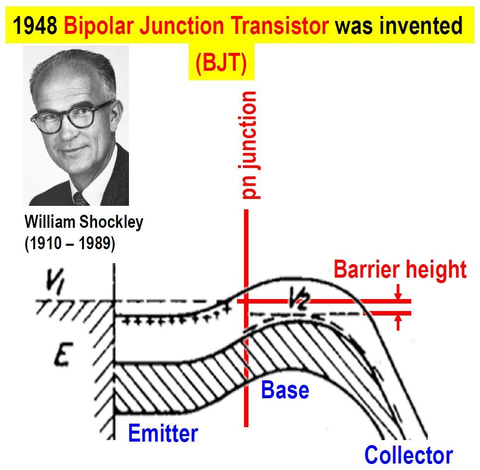

三極半導体素子の研究チームにはもう1人、ウイリアム・ショックレー(William Shockley)がいた。ところが、不幸にして彼は点接触型トランジスタの実験に立ち会えなかった(業務により出張中で、ベル電話研究所には不在だった)。ショックレーはわずか1カ月後の1948年1月に、バイポーラ接合型トランジスタ(BJT: Bipolar Junction Transistor)の動作理論を構築する。初期のトランジスタは、このBJTが主流となった。

pn接合はベル電話研究所が発見、ショットキー接合はシーメンスが考案

バイポーラ接合型トランジスタを支えた重要な先行研究の成果に、ベル電話研究所のラッセル・オウル(Russell Shoemaker Ohl)による「pn接合の発見」(1940年あるいは1939年)がある。オウルはシリコン(Si)半導体の純度を高める研究をしていた。熱処理によってSiの純度を高める実験の最中に、加熱炉(るつぼ)の内部でSiがn型層、境界層、p型層と不純物がドナー(n型層)とアクセプタ(p型層)に分離されることを見つけた。

p型半導体とn型半導体が接する領域、すなわちpn接合面付近では、ドナーによる電子(伝導電子: エレクトロン)とアクセプタによる正孔(ホール)がお互いに引き合って再結合し、「空乏層(depletion layer)」と呼ばれる、薄いエネルギー障壁が生じる。この空乏層には電荷が存在しない。真空管の「真空」に相当する「電荷のない」領域がpn接合面付近には自然に作られる。言い換えると、pn接合に印加する電圧をわずかに変えるだけで、エネルギー障壁の高さが変わり、電流量を制御できることになる。

またpn接合の発見に先立つ1938年には、点接触型トランジスタのショットキー接合の裏付けとなる概念がドイツのワルター・ショットキー(Walter Schottky)によって提唱されていた。ドイツの電気機器メーカー、シーメンス&ハルスケ(Siemens & Halske AG)の研究者であるショットキーは、金属と半導体の接触によって生じる「整流作用(電流が1方向にだけ流れるようになる作用)」の原理を説明する理論として「ショットキー障壁(ショットキー接合)」を考案する。

ショットキー障壁が生じる原理は以下のようになる。金属のフェルミ準位(電子の存在確率が2分の1であるエネルギー準位)よりも半導体のフェルミ準位が高い場合に、金属と半導体を接触させるとそのエネルギー差によって半導体から金属への電荷(キャリア)注入を生じる。その結果、接触面(接合面)の半導体側にごく薄い、電荷の存在しない領域(空乏層)とエネルギー障壁「ショットキー障壁(ショットキー接合)」を形成する。ショットキー接合のエネルギー障壁が高くなる方向に電圧を加えると電流が流れにくくなり、逆にエネルギー障壁が低くなる方向に電圧を加えると電流が流れやすくなる(整流作用)。

バイポーラ接合型トランジスタの技術開発がMOS型FETの実現を促す

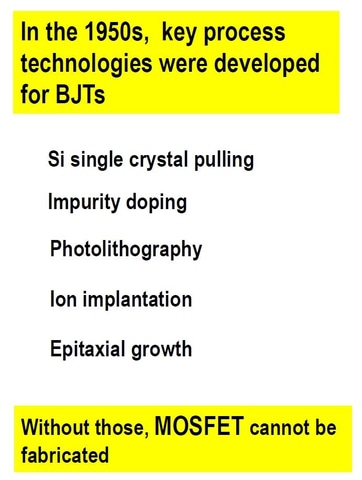

1950年代には、バイポーラ接合型トランジスタ(BJT)の要素技術が著しい改良を見せる。シリコン(Si)単結晶の引き上げ技術、不純物ドーピング技術、フォトリソグラフィ技術、イオン注入技術、エピタキシャル成長技術などである。これらの技術開発が、後のMOS型FETに結び付く。

ショックレーは電界効果トランジスタにも取り組んでいた

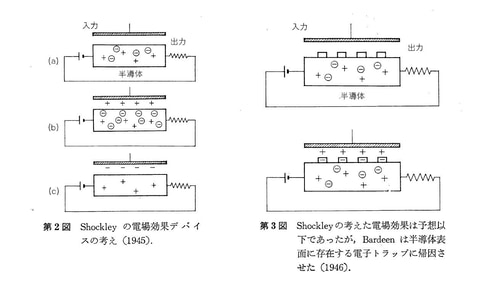

バイポーラ接合型トランジスタの発明で名を挙げたベル電話研究所のショックレーは、FETの研究開発にも早くから取り組んでいた。1945年には早くも、FETの原理(固体三極管)を考案している。半導体の薄膜に近接して金属の電極(ゲート電極)を配置し、金属電極に適切な極性(正あるいは負)の電圧を与えることで、半導体表面を流れる電荷の量を制御しようとした。

しかし実際に作製したFETは、期待したほどには電荷量(電流量)を変化させられなかった。1946年に同僚のバーディーンは、その理由を以下のように推定した。半導体表面に形成されたエネルギー準位(表面準位)が、ゲート電極の電界によって電荷を捕獲する。表面の電荷がゲート電極の電界を半導体内部に対しては遮へいするので、電荷をほとんど動かせない。

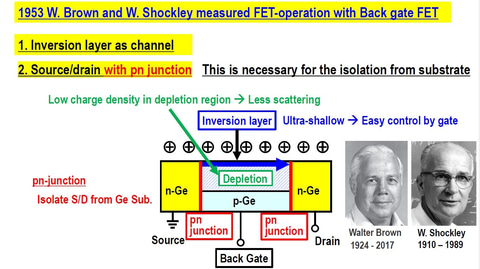

その後にショックレーは、接合型電界効果トランジスタ(JFET: Junction FET)を考案し、部下のワルター・L・ブラウン(Walter Lyons Brown)とともに作製した。n型ゲルマニウム(n-Ge)がソースとドレインを兼ねており、ゲートとして裏面にp型ゲルマニウム(p-Ge)領域を設けた裏面ゲート型のFETである。1953年に試作された。p型ゲートの電圧印加によって空乏層と反転層が生じ、電荷の量を制御する。

二酸化シリコン膜の開発がMOS構造への扉を開く

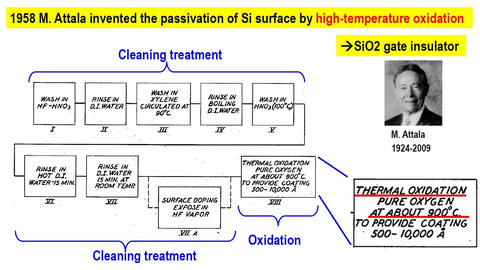

5年後の1958年には、MOS FET実現のカギとなる重要な技術がベル電話研究所で開発された。研究員のマーティン・アタラ(Martin Atalla)が、シリコン(Si)の表面を絶縁膜で被覆して不活性化(安定化)する技術を発明した。この技術はシリコン表面を清浄化する前処理工程(洗浄工程)と、純酸素ガス中でシリコン表面を加熱して酸化させる熱酸化工程によって構成される。

この熱酸化工程によってシリコン表面を二酸化シリコン(SiO2)膜で被覆する。この二酸化シリコン膜が、MOS FETのゲート酸化膜として働く。

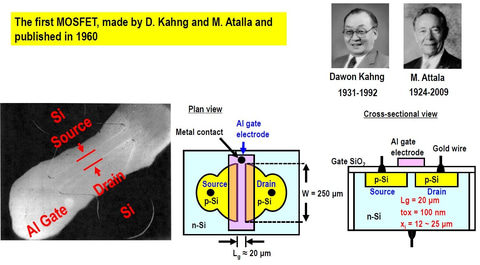

1959年には同じくベル電話研究所のダウォン・カーン(Dawon Kahng)とマーティン・アタラがMOS FETを作製し、1960年に学会で公表した。カーンとアタラが最初に試作したMOS FETはシリコンのpチャンネルタイプ(n型シリコン基板、p型ドレイン拡散層とp型ソース拡散層)、ゲートはアルミニウム(Al)、ゲート絶縁膜はもちろん二酸化シリコン(SiO2)である。彼らはnチャンネルタイプのMOS FETも試作している。

1925年にリリエンフェルトが電界効果トランジスタ(FET)を考案してから35年後の1960年に、ようやくMOS FETが動作した。ただし研究室レベルあるいは学会発表レベルの成果であり、まだ工業製品レベルあるいは大量生産レベルにはいたっていない。試作されたMOS FETの動作は安定せず、先行きは暗かった。

![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)

![【中古】初心者も安心!おまかせゲーミングセット SILVER 中古デスクトップPC eスポーツ入門 Geforce GT1030搭載! Win11 Office 24型液晶 ゲーミングキーボード・マウス[8世代 Corei5 8GB SSD256GB]:良品 製品画像:3位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/whatfun-pc/cabinet/23/sillver-i5-1030_r.jpg?_ex=128x128)

![液晶ディスプレイ 27インチ ゲーミングモニター モニター ディスプレイ 液晶モニター ゲーミングモニター PCモニター 27型ワイド 1920×1080 VAパネル フルHD FHD 平面 非光沢 アイリスオーヤマ ILD-D27FHH-B ILD-D27FHT-B [安心延長保証対象] 製品画像:10位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/irisplaza-r/cabinet/11073544/12096888/imgrc0110088342.jpg?_ex=128x128)

![医者が考案した たんぱく質をたっぷりとる長生きスープ [ 土田隆 ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4168/9784776214168_1_3.jpg?_ex=128x128)

![新装版ブラック・ジャック 全17巻セット(化粧箱入り) [ 手塚治虫 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5142/9784253935142.jpg?_ex=128x128)

![無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 24【電子書籍】[ フジカワ ユカ ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/6100/2000019696100.jpg?_ex=128x128)

![「せかいのあいさつ」シリーズセット [ こが ようこ ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6591/9784494046591_1_5.jpg?_ex=128x128)

![おともだちえほん はじめての「よのなかルールブック」 [ 高濱正伸 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1540/9784284001540_1_3.jpg?_ex=128x128)

![強運の法則 社長のための「西田式経営脳力全開」8大プログラム [ 西田文郎 ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8910/89101205.jpg?_ex=128x128)

![アルマゲスト [ プトレマイオス ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/noimage_01.gif?_ex=128x128)

![【楽天ブックス限定特典】MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BOOK -OUR STORY-(限定絵柄ポストカード1枚) [ Mrs. GREEN APPLE ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2004/2100014772004_1_2.jpg?_ex=128x128)

![日経エンタテインメント! KAWAII LAB. Special 【クリアファイル5枚付き】 (日経BPムック) [ 日経エンタテインメント! ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0343/9784296210343_1_4.jpg?_ex=128x128)