福田昭のセミコン業界最前線

キオクシアの64Gbit MRAMやソニーの2520万画素イメージャなどがISSCC 2025で日本の技術力をアピール

2025年2月19日 06:01

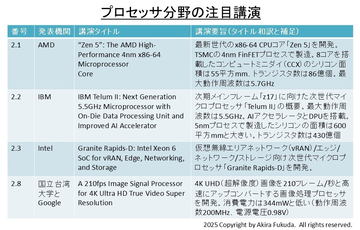

半導体集積回路の最先端技術が披露される国際学会「ISSCC(International Solid-State Circuits Conference)」が、今年(2025年)も米国カリフォルニア州サンフランシスコで始まった。すでに本コラムで報告したように、会場はサンフランシスコ市街中心部のMarriott Marquisホテル、会期(米国太平洋標準時)は2025年2月16日(日曜日)~20日(木曜日)である。

開催形式は前回(2024年)と同様に、リアルイベントとバーチャル(リアルイベント閉幕後に講演映像のオンデマンド配信を開始)のハイブリッド形式となる。

バーチャル参加枠は、日本からの渡航費用が大幅に値上がりしていることを考慮すると、ありがたい存在だ。ただしハイブリッド開催の実績を見ていくと、バーチャル参加者の比率は5%前後に留まっている。

日本は超円安という特殊事情があるため、航空券と宿泊費が大幅に上昇している。しかし欧州のユーロはほぼ米ドルと連動しており、為替交換比率はコロナ禍前と変わらない。日本を除くアジア地域の為替交換比率はドル高となってはいるものの、円に比べると影響は弱い。

バーチャル参加者が極めて少ないことを考慮すると、今後はバーチャル参加枠が消滅する可能性が少なくない。小規模な国際学会では、すでにリアルイベントだけの開催形式となりつつある。大規模な国際学会でも、バーチャル参加枠の廃止が始まっている。

たとえば2025年6月に京都で開催を予定している半導体技術の国際学会「VLSIシンポジウム」は、リアル参加だけとなる可能性が高い。ただし、オンデマンドによる講演映像の視聴サービスは残すという。

今年のISSCC(ISSCC 2025)は幸いなことに、ハイブリッド形式で開催される。筆者はなんとか渡航費用を工面できたものの、来年はリアル参加が可能になるとは限らない。来年以降も、ハイブリッド形式を続けてほしいところだ。

国・地域別の採択件数トップは3年連続で中国が獲得

「ISSCC(アイエスエスシーシー)」は半導体回路技術に関する世界最大規模かつ世界最高水準の国際学会として、半導体の研究開発コミュニティでは良く知られている。プロセッサ、メモリ、アナログ、マシンラーニング、無線通信、有線通信、高周波、イメージセンサー、セキュリティなどの半導体チップとその回路技術に関する研究成果が披露される。参加登録者は約3,000名に達すると見込まれる。

今年のISSCC、すなわち「ISSCC 2025」の開催概要と注目講演(ハイライト)は、本コラムの前回でご報告した。今回は日本の採択論文(筆頭著者の所属が日本の組織(企業や大学、研究機関など)である論文)を簡単にご紹介する。

ISSCCの採択論文数(採択件数)を国・地域別に見ていくと、ここ10年ほどは中国(香港とマカオを含む)と韓国が増加し、米国と日本が減少してきた。2015年の上位3カ国・地域は米国、韓国、日本の順番だった。2025年の上位3カ国・地域は中国、米国、韓国の順番となり、中国の台頭が著しい。半導体の回路設計で中国が急速に力を付けつつあることが伺える。

日本の採択件数は3年振りに減少して過去最低水準に

日本の採択論文数(採択件数)は2015年の25件から2022年の7件へと、7年で約3分の1に落ち込んだ。その後、2023年は10件、2024年は11件と弱いながらも増加してきた。しかし2025年は8件に減少し、2015年以降では最も少なかった2022年の7件に近い水準に戻ってしまった。過去2年は回復の兆しが見えていただけに、将来に不安を覚えざるを得ない。

2025年の採択論文を機関別に見ると、企業が3件、大学が5件となっている。前回(2024年)は企業が6件、大学が4件、研究機関が1件だったので、企業が半分に減り、大学が1件増え、研究機関が1件減った。

キオクシア、東京科学大学、東京大学がそれぞれ2件の発表を予定

ISSCC 2025で研究開発成果を発表する組織の数は企業が19社、研究機関が5機関、大学が72校で、合計すると96の組織が採択論文に選ばれたことになる。その中で2件以上の発表を予定しているのは企業が9社、大学が36校である。日本からはキオクシアと東京科学大学(旧東京工業大学)、東京大学がそれぞれ2件の研究開発成果を発表する。

キオクシア、ソニー、東京科学大、東大が日本の半導体開発成果を披露

ここからは日本の企業と大学がISSCC 2025で発表する主な研究成果を紹介していく。キオクシアはWestern Digitalと共同開発した大容量NANDフラッシュメモリ(講演番号30.2)と、SK hynixと共同開発した大容量磁気メモリ(講演番号30.6)の技術概要を報告する。ソニーセミコンダクタソリューションズは、極めて多い画素数と高いフレーム速度、歪みのない撮像を両立させたCMOSイメージャ(イメージセンサー)を開発した(講演番号6.5)。

東京科学大学は、エネルギー効率が高いデジタルポーラー変調送信器を発表する(講演番号5.6)ほか、アクセルスペースと共同開発した小型衛星コンステレーション用位相同期式(フェーズドアレイ)受信器を報告する(同11.1)。東京大学は、量子化雑音を低減したフラクショナルN方式のカスケードPLL回路を開発した(同19.2)。

東京大学は別の研究グループが、低コストでプログラム可能な深層ニューラルネットワーク(DNN)用プロセッサを発表する(講演番号13.6)。それから大阪大学などの共同研究チームが、消費電力が極めて低いCMOSガスセンサーを報告する(同20.1)。

日本の企業や大学などの採択論文はどれも優れており、低い採択率を通過するのにふさわしい。採択件数の低下は懸念材料だが、先端半導体の研究開発が社会の大きな注目を集めていることが好材料だと考えたい。2026年のISSCCには、10件を超える論文が採択されることを期待しよう。

![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)

![マンガで合格! 生成AIパスポート テキスト&問題集 [ 一般社団法人 生成AI活用普及協会(GUGA) ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8339/9784046078339_1_12.jpg?_ex=128x128)

![こうやって、僕は戦い続けてきた。 「理想の自分」に近づくための77の習慣 [ 菊池 雄星 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0602/9784569860602_1_6.jpg?_ex=128x128)

![GQ JAPAN (ジーキュー ジャパン) 2026年 4月号 [雑誌] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0465/4912045910465.gif?_ex=128x128)

![JTB時刻表 2026年 3月号 [雑誌] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0364/4912051250364_1_2.jpg?_ex=128x128)

![Numero TOKYO (ヌメロ・トウキョウ)4月号増刊 2026年 4月号 [雑誌] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0466/4912172000466.gif?_ex=128x128)

![ヤングジャンプ 2026 No.13【電子書籍】[ ヤングジャンプ編集部 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/5610/2000019575610.jpg?_ex=128x128)

![ジュニアクラウン中学和英辞典 第12版 新装版 [ 田島 伸悟 ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8445/9784385108445_1_6.jpg?_ex=128x128)

![薬局実務実習指導パーフェクトマニュアル 第6版 [ トライアドジャパン ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6346/9784296206346_1_4.jpg?_ex=128x128)

![【楽天ブックス限定特典】WILD BLUE CALENDAR 2026.4-2027.3(山下幸輝ソロ生写真) [ WILD BLUE ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7117/2100014827117_1_2.jpg?_ex=128x128)

![【楽天ブックス限定特典】WILD BLUE CALENDAR 2026.4-2027.3(鈴陽向ソロ生写真) [ WILD BLUE ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6912/2100014826912_1_2.jpg?_ex=128x128)