特集

不要なノートPC、どうやって処分する?20年前、比較的新しい、リサイクルマークなしの3パターンで検証してみた

2025年3月31日 06:11

PCを自力で処分したことがある人であれば、それらの処分方法が一筋縄ではいかないことはよくご存知だろう。自作PCならまだしも、カスタマイズの余地がほぼないメーカー製のノートPCであっても、処分の手順はメーカーやその他諸条件によって微妙に異なっており、まず何をすればよいのか、迷うこともしばしばだ。

今回は編集部スタッフが個人で所有していた3台のノートPC計3台について、それぞれどのような手順で処分するのが正しいのか、それぞれ検証してみたので、実例として紹介する。ご自身が手持ちのPCを実際に処分するにあたり、行なうべき手順を見つけるために参考としてもらえれば幸いだ。

余談だが、前回紹介しているモニターの処分方法に関する記事も併せて参照されたい。

1台目:シャープ「MURAMASA PC-MM2-5NE」(2004年、リサイクルマークあり)

処分予定のPCの1台目となるのはシャープ「MURAMASA(ムラマサ)」。2000年代前半に人気のあった薄型ノートPCで、「PC-MM2-5NE」という型番を見る限り、2004年発売のモデルのようだ。バッテリは取り外されており、開封痕もあるが、画面の割れなどの破損はない。

本体底面を見ると、PCリサイクルマークの表示がある。PCリサイクルマークがあるということは、回収再資源化料金が本体価格に含まれているため、新規の費用負担は発生しない。余談だがこのPCリサイクルマークの制度(資源有効利用促進法)が施行されたのは2003年10月なので、2004年の発売である本製品は、それらが添付され始めて間もない、言うなれば1期生にあたると考えられる。

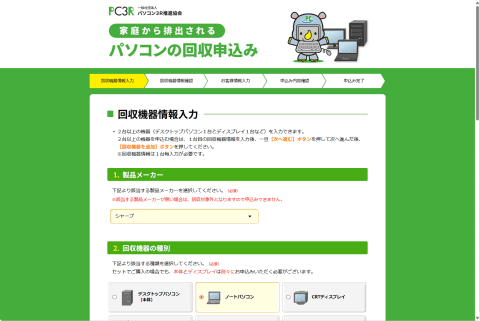

さて処分の手順を調べるには、まずは一般社団法人パソコン3R推進協会のホームページにアクセスしよう。トップページにあるメーカーの一覧から「シャープ」を探してクリックする。

クリックすると同社のホームページが表示されるので、そこにある「回収お申込み」というリンクをクリック。すると再びパソコン3R推進協会のホームページへと戻るので、「申込み画面へ進む」をクリックする。いったん外部サイトにジャンプしたあとまた戻って来る形になるので、少々ややこしいといえばややこしい。

続いて申込みのための入力フォームが表示されるので、メーカー名、回収機器の種別(今回はノートパソコン)を選択した後、PCリサイクルマークの有無には「あり」を選択。続いて型式名や製造番号、重量(30kg以下)、製品の型番やシリアルナンバー、さらには申込者の住所、氏名、電話番号といった情報を記入し、発送に必要な伝票を申し込む。

送信を終えて確認メールを受信したら、郵送で伝票が届くまで、いったん作業はストップ。後述の発送手順へと続く。

2台目:富士通「LIFEBOOK UH75/B1」(2017年、リサイクルマークあり)

次に紹介するのは富士通の「LIFEBOOK UH75/B1」。2017年に製造された製品で、当時は「13.3型で世界最軽量」をアピールしていたモバイルノートPCだ。以前に「Hothotレビュー」でも紹介している。

筐体の底面を確認すると、さきほどのシャープ「MURAMASA」と同様、PCリサイクルマークが表示されている。そのためこちらも処分にあたって新規に負担は発生しない。

伝票を申し込むには、こちらもやはりパソコン3R推進協会のホームページにアクセス。メーカー名(富士通クライアントコンピューティング)の社名を探してクリックすると、同社が用意する自社の申込ページへとジャンプする。前述のシャープのようにパソコン3R推進協会のサイト内にある入力フォームを使うのではなく、同社が独自に用意しているフォームを使う格好だ。

もっとも製品の型番やシリアル番号、申込者の住所、氏名、電話番号といった項目を入力して申込み、伝票を取り寄せる流れ自体は変わらない。シャープと違って製造番号の入力が不要であるなど、相違点はいくつかあるが、特に問題にはならないだろう。

こちらも送信を終えて確認メールを受信したら、郵送で伝票が届くまで、いったん作業はストップ。後述の発送手順へと続く。

3台目:CHUWI「LapBook Plus」(2019年、リサイクルマークなし)

3台目に紹介するのはCHUWIの「LapBook Plus」。4K表示対応ながら5万円前後というコスパの高さを特徴とする15.6型モデルとなる。

さてこの製品、底面を見る限りPCリサイクルマークは添付されていない。リサイクルシールは製品によっては添付されておらず、ユーザーが別途メーカーに送付を依頼しなくてはいけないケースもあるが(前回のレノボモニター処分記事を参照)、同社の場合はパソコン3R推進協会サイトのメーカー名一覧にも名前はなく、この可能性は低い。

こうした場合は、発送に先立ち、パソコン3R推進協会にPCリサイクル料金を支払う必要がある。具体的には、パソコン3R推進協会ホームページのメーカー一覧の一番下にある「パソコン3R推進協会」という項目をクリックし、そこで表示されたフォームに必要事項を記入することで送られてくる振込用紙を用い、費用の振込を行なう。

この振込が完了すると、リサイクルマークありのPCを処分する場合と同様に、発送用の伝票が送られてくるので、以下は同様に梱包と発送を行なう。つまり通常の申込手順の前に、振込にまつわる手順が1つ増える格好になる。

ちなみにフォームに記入する内容は、発送先などの個人情報はほぼ共通だが、メーカー名や型番、およびPCリサイクルマークがない理由などを入力する必要がある。自作PCや海外購入品でも同様だ。料金は今回のようなノートPCやデスクトップPCで4,400円、液晶ディスプレイも同じく4,400円、CRTディスプレイで5,500円など、品目別に設定されている。

ちなみに今回試した限り、所要日数は、申込→振込用紙の到着まで5営業日、入金を行なった翌営業日に振り込みを確認したとのメールが届き、そこから4営業日後に伝票が届いた。フロー自体はスムーズだが、休日を入れると約2週間かかるので、急いでいる場合にはやや不向きだ。個人的には振込用紙の郵送というフローをなくし、オンラインでの振込に対応してほしいと感じた。

ともあれ、振込を終えたあとは、郵送で伝票が届くまで作業は一時中断となる。こうした流れは前述の2製品と同じだ。以下、後述の発送手順へと続く。

全製品共通:伝票を貼りつけて発送する

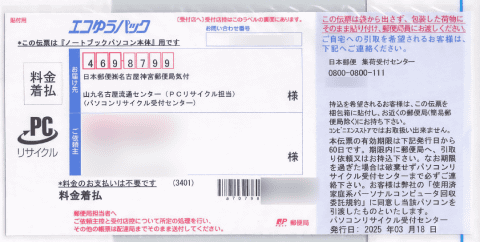

以上のようにオンラインでの申込(または費用の振込)を終えると、数営業日を経て、対象PCを発送するのに必要な「エコゆうパック」伝票が郵送で届く。あとは梱包を行ない、郵便局に持ち込むか、あるいは集荷を依頼し、発送を行なえばよい。ノートPC程度の重さであれば、重量のあるデスクトップPCやディスプレイと違い、持ち込みも可能だろう。

伝票は必要事項がすべて記入された状態で送られてくるので、ユーザの側で何かを書き込む必要はない。また伝票には管轄となる郵便局(もしくはその他の集荷依頼先)の連絡先まで書かれているので、集荷を申し込む場合もわざわざ連絡先を探さずに済む。

なお梱包については「郵送途中で破れない程度の簡易梱包」とのことで、2枚重ねのビニール袋で覆ったレベルで構わない。再資源化を目的とした回収なので、段ボールと緩衝材をふんだんに使った厳重な梱包よりも、体積的にもコンパクトなほうが望ましいということなのだろう。

ただし「無梱包での郵送不可」とされているほか、標準添付でない周辺機器などは同梱NGとされているので、くれぐれも注意したい。また今回のように台数が複数ある場合も、梱包は1台ずつ行なう必要がある。発送先が同一であっても、1つの梱包にまとめて送るのはNGだ。

まとめ:回収フローは分かりやすいが別の手段も

発送完了をもって、処分の手続きは完了となる。到着確認などのメールが届いたりといったことはないので、きちんと届いたか気になる場合は、ゆうパックの「個別番号検索」を用いて追跡するとよい。

ちなみに筆者の過去の経験から言うと、翌日すぐに届いたりはせず、プラス何日かの日数がかかることが多いようだ。理由は不明だが、エコゆうパックという特性か、あまり優先順位の高くない荷物として扱われているのかもしれない。

以上ざっと見てきたが、窓口はパソコン3R推進協会に一元化されているため迷うことはなく、フロー自体もそれほど難しくない。また自作PCや海外購入品が門前払いされるといったこともなく、今回のシャープ製品のように部品の一部が抜かれていても問題はない。

ただしその一方で、まずは伝票を申し込まなくてはならず、思い立ったら即発送とはいかないこと、申込時に型番や(メーカーによっては)シリアル番号の入力が必要なこと、複数台まとめての発送ができないことなど、利便性という点では微妙だ。回収する側からすると、それくらいはユーザー側で行なって当然という考えかもしれないが、ユーザー側からすると比較対象は一般的な「不燃ごみ」なので、面倒さを感じるのは当然だ。

こうした場合のもう1つの選択肢としては、リサイクルマークの有無を問わず、また(キャンペーン中であれば)送料無料で回収してくれる、リネットジャパンを使う方法もある。こちらは小型家電リサイクル法に準じた回収ということで、上記のスキームとは別の仕組みになるのだが、型番やシリアル番号の入力も不要、またその他周辺機器の同時回収にも対応するなど、利便性という点では上だ。こちらはまた別の機会に紹介したい。

【16時30分訂正】今回処分するPCは業務用ではないため、PCについての表現を改めました。

![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)

![【★東証上場の安心企業】ASUS/エイスース アイケア液晶ディスプレイ フルHD(1920x1080) IPSパネル VA249QGZ [23.8インチ] メーカー5年保証【送料無料】【smtb-u】【送料無料!(沖縄、離島除く)】 製品画像:9位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mitenekakakubamboo/cabinet/01113290/imgrc0097722195.jpg?_ex=128x128)

![黒/白2色 楽天1位!384冠!モニター 23.8インチ 27インチ 200Hz/180Hz/165Hz/100Hz ゲーミングモニター 1ms応答 pcモニター パソコン モニター 非光沢 VA チルト VESA Freesync スピーカー内蔵[1+1年保証] cocopar 製品画像:8位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/qifeng/cabinet/09826274/09826275/imgrc0105783334.jpg?_ex=128x128)

![液晶ディスプレイ アイ・オー・データ DI-A241DB [ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/3辺フレームレス] 製品画像:6位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/etre/cabinet/itemimage25/1267168.jpg?_ex=128x128)

![ACER エイサー 23.8型液晶ディスプレイ ブラック [23.8型 /フルHD(1920×1080) /ワイド] SB242YEbmix 製品画像:5位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/r-kojima/cabinet/n0000000880/4515777609104_1.jpg?_ex=128x128)

![液晶ディスプレイ アイ・オー・データ DI-A271DB [ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/3辺フレームレス] 製品画像:3位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/etre/cabinet/itemimage25/1267169.jpg?_ex=128x128)

![IO DATA(アイオーデータ) Mini LED採用ゲーミングモニター GigaCrysta KH-GDQ271JLAQ ブラック[27型/WQHD(2560×1440)/200Hz/リモコン付属] KHGDQ271JLAQ 製品画像:1位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/akibamac/cabinet/mc5045/2522853.jpg?_ex=128x128)

![地面師vs.地面師 詐欺師たちの騙し合い [ 森 功 ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2573/9784065402573_1_3.jpg?_ex=128x128)

![刺繍のコツまるわかりBOOK [ まつこの刺繍教室 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4760/9784863114760_1_3.jpg?_ex=128x128)

![水滸伝完結BOX(全19巻+読本セット) (集英社文庫) [ 北方謙三 ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9837/9784087469837.jpg?_ex=128x128)

![佐々木と宮野 11【電子書籍】[ 春園ショウ ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/0433/2000019730433.jpg?_ex=128x128)

![ONE PIECE 114 (ジャンプコミックス) [ 尾田 栄一郎 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0191/9784088850191_1_3.jpg?_ex=128x128)

![株式会社タイムカプセル社 新版 十年前からやってきた使者 (喜多川 泰シリーズ) [ 喜多川 泰 ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8415/9784799328415_1_3.jpg?_ex=128x128)

![バック・トゥ・ザ・フューチャー タイムサーキットとタイムトラベル!BOX [ ユニバーサル ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9778/9784057509778_1_3.jpg?_ex=128x128)