笠原一輝のユビキタス情報局

第12世代Core、PコアとEコアという2種類のCPUの組み合わせなのになぜRyzenより速い?

2021年10月28日 10:07

Intelは、同社がかつて開催していたIDF(Intel Developer Forum)と呼んでいたプライベートイベントの後継となる「Intel InnovatiON」(以下Intel On)を10月27日(現地時間、日本時間10月28日)より開催している。この中で同社は、新しいCPUとなる「第12世代Core デスクトップ K-SKU プロセッサ」(以下第12世代Core)を発表した。

この第12世代Coreは、これまで開発コードネーム「Alder Lake」で呼ばれていた製品。今回発表されたのはデスクトップ版で、プロセッサナンバーに「K」の名称がつけられているオーバークロックが可能なゲーミング向けのSKUとなる。

Intelの発表によれば、第12世代Coreの最上位SKUとなるCore i9-12900Kは、AMDのRyzen 9 5950X(16コア/L3キャッシュ64MB)と比較して、同じGPU(GeForce RTX 3090)で比較した場合に多くのゲームで最大30%上回るという結果を出しており、Intelいわく「世界最高のゲーミングプロセッサ」だと主張している。

しかし、よく見てみると、確かにCore i9-12900KはRyzen 9 5950Xと同じ16コアだが、Pコア(Performanceコア)と呼ばれる高性能コアが8コア、Eコア(Efficientコア)と呼ばれる高効率コアが8コアと、言ってみればすべてがPコアで16コアのRyzen 9 5950Xに比べて有利な構造とは思えないのだが、それなのにRyzen 9 5950Xよりも高性能になっているのはなぜなのだろうか?

「世界最高のゲーミングプロセッサ」を実現できたのはなぜ?

ここ最近、IntelのデスクトップPC向けプロセッサは、AMDのRyzenに遅れを取っていた、それは(Intel自身も含めて)否定できない事実だ。このため、ゲーミングPCでもRyzenは人気を集めており、GPUはGeForce RTX 30シリーズを選択するが、CPUはAMDのRyzenでという組み合わせが定番となっていた。しかし、第12世代Coreが登場したことで、それは大きく変わる可能性が出てきている。

Intelが公開したベンチマーク結果によれば、GPUにGeForce RTX 3090を使った場合、Ryzen 9 5950XとCore i9-12900Kを比較すると、「Troy: A Total War Saga」の30%、「Grid 2019」の20%、「Mount and Blade II: Bannerlord」の16%など、Core i9-12900KがRyzen 9 5950Xを上回っているという結果になっているというのだ。

この2つのCPUを比較してみると、色々と興味深い違いがある。その最大の違いはCPUコアの構成が違っていることだ。すでに本誌でも何度か説明してきたように、第12世代Coreでは、Intelが「ハイブリッドアーキテクチャ」と呼んでいる、高性能コアとなるPコアと、高効率コアとなるEコアという2つの種類のCPUコアを搭載しており、目的に応じて切り替えて利用するようになっている。

Core i9-12900Kの場合にはPコアが8コア、Eコアが8コアという構成で16コアになっている。それに対してAMDのRyzen 9 5950Xは16コアすべてが言ってみればPコアであり、性能的にはAMDの方が有利になっておかしくないように見える。

こうした高性能コアと高効率コアを備えるCPUというと、容易に頭に浮かぶのはArmのbig.LITTLEアーキテクチャだろう。big.LITTLEの元々の考え方は、OSがアイドルなど待機状態にあるときに高性能コアをオフにして、高効率コアに切り替えて待機することで、CPUの消費電力を最小限にするというものだ。実際の所、CPUの消費電力で最もバッテリ駆動時間に聞いてくるのは待機時の消費電力なので、バッテリ駆動時間を延ばすという観点ではこのアプローチはかなり有効で、「Armプロセッサは低消費電力」というイメージを持たれている最大の要因はこのbig.LITTLEだ。今回IntelはArmのbig.LITTLEのアプローチと同じ手法を採用したことで、x86プロセッサであってもアイドル時の低消費電力を大きく削減することができるようになる。

CPUの内部をモニタリングしてOSのスケジューラとも連携する「Intel Thread Director」

しかしながら、Intelの第12世代Coreのハイブリッドアーキテクチャは何もそうした電力効率の改善だけのためではないのだ。ハイブリッドアーキテクチャは性能向上にも利用することができるのだ。

具体的には「Intel Thread Director」(インテル・スレッド・ディレクター)と呼ばれる仕組みがそれで、CPUに内蔵されているハードウェアが、Windows 11のスケジューラと連動して動作することで、命令をより効率よくPコア、Eコアに割り当てて実行することができる仕組みだ。具体的にはCPUに内蔵されているハードウェアのモニタリング機能が、CPUの各コアの利用率などを常時チェックし、その情報をWindows 11のスケジューラに渡す。それを受けてWindowsのスケジューラは、このスレッドはPコアに、このスレッドはEコアになどと割り当てて実行することになる。

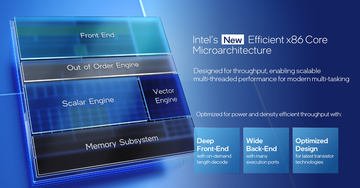

第12世代CoreのPコアはGolden Coveで、EコアはAtom系のGracemontがそれぞれ採用されている。それらの詳細に関しては、8月のIntel Architecture Day 2021の記事が詳しいので、詳細はそちらをご参照いただきたい。

PコアになるGolden Coveは、第10世代Core(Ice Lake)に採用されていたSunny Cove、そしてその後継となる第11世代Core(Tiger Lake)に採用されていたWillow Coveの後継となるCPUデザインで、「Cove系」と呼ばれる、Intelの最新のCPUデザインとなる。こうしたCove系はIPC(Instruction Per Clock-cycle)と呼ばれる1クロックサイクルあたりに実行できる命令数をできるだけ高められるように、メモリ・レイテンシを削減するキャッシュ階層の強化などが常に行なわれている。つまり、ピーク性能をできるだけ上げていくことが目的のCPUコアがPコアになる。

それに対してGracemontは性能を上げていくことはもちろんだが、同時に電力効率も追加するCPUデザインになっている。具体的には8コア構成のGracemontは、第6世代Core(Skylake、2コア)と同じ性能を実現しながら、消費電力は80%減っている。

このため、例えばエンコードなど、CPUの演算器をずっと使っているようなマルチスレッド処理を行なう場合には、実はPコアよりも効率よく処理することができる、それがEコアの特徴だ。

Intel Thread Directorの仕組みにより、Windowsのスケジューラがエンコード処理はEコアに割り当て、アプリケーションの起動やAIの推論といったメモリ・レイテンシやIPCが重要になりそうな処理はPコアで行なうという処理を行なうと、一瞬、一瞬の処理能力だけでなく、少し長いレンジでトータルの性能という観点で見ると、結果的により早く処理することが可能になる。そうした結果、言ってみればPコアだけ16コアあるAMDのRyzen 9 5950Xに比べて、IntelのCore i9-12900Kが上回る、そうした結果が実現できていると考えることができる。

実際、Intelが公開した資料では第11世代のCore i9-11900Kとの比較で、バックグラウンドに配信のタスクを割り当てないと19%の性能向上にすぎないのに対して、バックグラウンドに配信タスクを割り当てると84%も性能が向上するというデータが公開されている。

また、同じ事は動画のエンコードでも同じ傾向にあるという。Core i9-11900KとCore i9-12900Kの比較で、Lightroom CC Classicでの写真現像とPremiere Pro利用したエンコードを行なう場合、その処理を順々に行なった場合にはCore i9-12900Kが29%速いだけだが、Premiere Proのエンコードをバックグラウンドタスクとして行なった場合には47%高速という結果になっており、Eコアをうまく活用していることが、第12世代Coreの性能強化に繋がっていることを裏付けている。

Maximum Turbo Powerが241Wになっているのは消費電力が2倍になったということではない

今回Intelが第12世代CoreのSKUとして発表したのは上に表示したスライドの6つだ。この中でTDP(Thermal Design Power、熱設計電力)というスペックはなくなり、熱設計のための指標としては新たに「Processor Base Power」、「Maximum Turbo Power」という2つの数値が提供されている。これを見ると、Processor Base Powerは125W、Maximum Turbo Powerは241Wになっており、それだけを見ると、第12世代Coreの消費電力が2倍になったのかと勘違いされる向きもいらっしゃるかもしれない。

しかし、それは大きな誤解だ。そもそもTDPというのは、消費電力の上限ではない。あくまで、スペックで定められているクロック周波数(ベースクロックとかベース周波数などと呼ばれる)で動作した時に典型的に発生する電力のことであり、その電力を放熱できるようにCPUファンとかクーラーとかを設計してくださいねという数値でしかない。もともとCPUはTDP以上の消費電力を消費しており、それが熱設計の限界を超えると、自動的に周波数を下げるので、結果的に消費電力もどんどん下がっていく。

そのベースクロック時に稼働保証すべき典型的な消費電力がProcessor Base Powerで、何のことはない従来のTDPやPL1(PowerLimit1、CPUがTurbo Boost動作している時の消費電力のことで、ほぼTDPとイコール)がこのProcessor Base Powerだ。

ではMaximum Turbo Powerとは何かというと、従来はPL2(Power Limit 2)で呼ばれていた、Turbo Boost時(定格以上に自動でオーバークロックする公式機能)に最大消費できる電力量のことだ。それが241Wになったということで、実のところ第11世代Core Sシリーズ・プロセッサ(Rocket Lake)の250Wとそんなに変わっていないどころが、むしろ下がっている。

ただし、Maximum Turbo PowerはPL2と同じではない。第11世代CoreまでのPL2は言ってみれば、わずかな秒数だけ引き上げられる電力だったが、第12世代CoreのMaximum Turbo Powerはそれが可能な限り長時間維持するようにOEMメーカーに対して設計してほしいという意味の数値になる。このため、マザーボードメーカーが第12世代CoreのMaximum Turbo Power 241Wに対応するためには、241Wの消費電力を実現するために必要な電流を長時間安定して供給する電源回路や電源回路自体の放熱機構が必要になる。

そうした電源回路の設計が十分でなければ十分な電力が安定して供給されないし、放熱機構(CPUクーラーやケースファンなど)が十分でなければCPUの温度は限界を迎え、徐々にクロック周波数が下がっていくことになる。このため、今後よりマザーボードメーカーは電源回路の設計に注力しなければいけなくなるし、PCメーカーはCPUクーラーやケースファンなどに力点を置いて設計する必要があると言える。

自作PCユーザーにとってはこれまで以上に電源回路がしっかりしているマザーボードが重要になり、より強力なCPUファンや冷却性能のいいケースが重要、ということになっていくだろう。

![【保証未開始/新品未開封】MacBook Pro Liquid Retina XDRディスプレイ 16.2 MK1E3J/A [シルバー][ラッピング可] 製品画像:3位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/sokutei/cabinet/item02/4549995252149.jpg?_ex=128x128)

![ASUS X515JA-BQ1827T スレートグレー [ノートパソコン 15.6型 / Win10 Home / Office搭載] 新生活 製品画像:4位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/a-price/cabinet/pics/345/0195553336352.jpg?_ex=128x128)

![アイオーデータ DIOS-LDH241DB [広視野角ADSパネル採用 23.8型ワイド液晶ディスプレイ「3年保証」] 製品画像:1位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/etre/cabinet/itemimage13/1196427.jpg?_ex=128x128)

![DELL デル PCモニター Dell S2722QC 27インチ 4K モニター シルバー [27型 /4K(3840×2160) /ワイド] S2722QC-R 製品画像:5位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/r-kojima/cabinet/n0000000464/4580691190090_1.jpg?_ex=128x128)

![LG ゲーミングモニター UltraGear ブラック 24GN650-BAJP [23.8型 /フルHD(1920×1080) /ワイド] 製品画像:9位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/biccamera/cabinet/product/6584/00000009353209_a01.jpg?_ex=128x128)

![V (ブイ) ジャンプ 2022年 07月号 [雑誌] 製品画像:2位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0729/4910113230729.gif?_ex=128x128)

![特別版 増刊 CanCam (キャンキャン) 2022年 07月号 [雑誌] 製品画像:3位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0728/4910029020728_1_3.jpg?_ex=128x128)

![『ディズニー ツイステッドワンダーランド』公式ビジュアルブック -カードアート&線画集ー [ スクウェア・エニックス ] 製品画像:4位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8241/9784757578241.jpg?_ex=128x128)

![ハイキュー!! 10thクロニクル グッズ付き同梱版 (愛蔵版コミックス) [ 古舘 春一 ] 製品画像:5位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4366/9784089084366_1_3.jpg?_ex=128x128)

![my HERO vol.03 [ 株式会社 my HERO ] 製品画像:7位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2267/9784909852267_1_2.jpg?_ex=128x128)

![[5月下旬より発送予定][新品]ゴールデンカムイ (1-29巻 最新刊) 全巻セット [入荷予約] 製品画像:9位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mangazenkan/cabinet/syncip_0021/m9880472800_01.jpg?_ex=128x128)

![うるわしの宵の月(4)【電子書籍】[ やまもり三香 ] 製品画像:10位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/3048/2000011123048.jpg?_ex=128x128)