笠原一輝のユビキタス情報局

Intel退任後初来日のパット・ゲルシンガー氏に聞く、未来のコンピューティングの形とは

2025年6月26日 06:18

シリコンバレーの投資ファンドである「Playground Global」が、6月24日に東京で記者会見を行なった。このPlayground Globalの会見には、通常投資ファンドの会見にやってくる経済誌の記者だけでなく、筆者のようなテック系の記者も詰めかけた。なぜかと言えば、Playground Globalの半導体関連を担当するジェネラルパートナー(ファンドで投資を差配する担当者のこと)がその記者会見に登場したからだ。そのジェネラルパートナーこそ、昨年の11月までIntelのCEOだった、パット・ゲルシンガー氏その人だ。

Intel退任後に初来日となったゲルシンガー氏は、筆者のインタビューに応じて、Intel退任の経緯、そしてその後にシリコンバレーの投資会社であるPlayground Globalに加入した経緯などについて説明した。

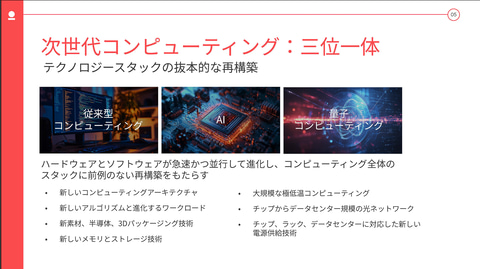

また、ゲルシンガー氏はコンピュータの未来についても言及し、Playground Globalが投資している超電導技術の企業Snowcap Computeが半導体産業の形を変える可能性があると述べたほか、近未来のコンピューティングは従来型のコンピュータ、AIコンピュータ、そして量子コンピュータが三位一体となって使われる形になっていくと説明した。

Intel退任後のパット・ゲルシンガー氏が加入したPlayground Globalとは?

昨年(2024年)の12月に発表された、Intel前CEO パット・ゲルシンガー氏の退任は、Intelという一企業のCEO退任という枠を超えて、半導体業界全体に大きな波紋を呼んだことは記憶に新しい。そのゲルシンガー氏が次のキャリアとして選んだのが、シリコンバレーの投資ファンドであるPlayground Globalでジェネラルパートナーに就任することだ。

ファンドでのジェネラルパートナーというのは、ファンドに出資する出資者から集めた資金を、どのスタートアップ企業に投資するかを差配する役割を担う担当者。つまり、出資者にとっては相当な目利きであることが保証されている担当者であることが重要になる。

Playground Globalの特徴は、同社の創始者でジェネラルパートナーでもあるピーター・バレット氏の言葉を借りれば「シリコンバレーの投資ファンドのほとんどはソフトウェアに投資している。我々はもちろんそれを否定するものではないが、ポートフォリオはハードウェアを開発するスタートアップに集中している」との通りで、ハードウェアへの投資を得意とするファンドになっている。

実際、同社のジェネラルパートナーの顔ぶれを見ていても、それはうなずける。たとえば、PC Watchの古い読者にとってはなじみがある顔として、ジョリー・ベル氏の名前をあげれば説明としては十分だろう。名前だけ聞いても誰だか思いだせないなという方にも、この方がOQO(オクオ)という小型PCを製造して販売していたベンチャー企業のCEOだったと言えば思い出していただけるかもしれない。

OQOはUMPCの先駆けの1つとも言える超小型PCで、スライド式のQWERTYキーが特徴的なデザインになっていた。当初はOEMメーカーへの売り込みを狙っていたが、最終的には自社ブランドで販売を開始し、日本でも販売された。

そうしたOQOを創業した「ハードウェアガイ」(英語でハードウェア界隈の人という意味)であるベル氏がジェネラルパートナーの1人というのだから、Playground Globalがハードウェアを重視した投資会社だというバレット氏の主張も十分うなずけるだろう。

Intelでの仕事はやり遂げたかったが、外的要因によりそれが叶わず

昨年の12月にゲルシンガー氏がIntelを退任されてから、お会いするのは今回が初めてで、お話しを伺うに当たってやはり「なぜIntelをやめたのか?」ということを聞くことを避けることはできなかった。

ゲルシンガー氏は「Intelから退任すると決めたのは非常に難しい決断だった。私は自分で始めたことを終わらせたいと思っていたが、ご存じのように、その機会は与えられなかった」と述べ、詳細に関して説明はしなかったが、ゲルシンガー氏自身の決断ではなく、第三者の決定により退任が決まったのだと示唆した。

こうした答えには筆者の推測を交えた解説が必要だろう。通常大企業のCEOが退任する場合、なんらかの秘密保持契約が結ばれていることが一般的だ。CEOのように会社のすべてを知っている役員が退任すれば、あたり前だが、良いことも悪いことも、会社の外で話されてしまう可能性がある。会社の広報戦略上、それがまずいのは言うまでもなく、そうしたことを防ぐために、一般に就任時に秘密保持契約を結び、退任後もある程度の拘束があることになる。

当然、ゲルシンガー氏とIntelの間でもそうした締結が想定でき、特にゲルシンガー氏が自らの意思でやめたのではないと表明している場合、その詳細をメディアに対して話すことはない。もちろん、もっと時間が経って、いわゆる「時効」(この場合の時効は法律的な時効というよりは、もう歴史になったからいいだろうという時期のこと)になったらゲルシンガー氏も真相を話してくれるだろうが、今はまだその時期ではないということだ。

ここから先は筆者の推測に過ぎないが、その第三者がIntelの取締役会で、ゲルシンガー氏のいう「自分で始めたこと」がIntel Foundryへの投資で、それをゲルシンガー氏は自分で完遂したかったが、その機会は与えられなかった、と考えることはできよう。この当てはめは筆者の推測に過ぎないが、それに関しては以前の記事をご覧いただきたい。

さて、Intelを退任することが決まった後、ゲルシンガー氏の元にはさまざまなオファーが届いたという。ゲルシンガー氏は「退任を発表してから100日間で100回以上の会議を行なった。ベンチャーキャピタル、プライベートエクイティ、別の会社のCEO、大学のような学術機関からのオファー、政治的な役割などなど実に多種多彩なもので、どれも魅力的なものだった。

それを真剣に検討していた時には、妻には“あなたはまだまだ枯れてないじゃないの?”と言われたぐらいだ(笑)。その中で私が注目したのがディープテック投資だった。

通常のベンチャー投資は94%がソフトウェアやSaaSなどに集中している。しかし、Playground Globalは80%がハードウェアであるのが特徴で、それが私にとっては重要だった。

ご存じの通り私は自分のキャリアを通じてエンジニアであり、それを続けられる職種というのが、Playground Globalのジェネラルパートナーだったのだ」と、ハードウェアにイノベーションを起こそうと考えているスタートアップ企業に投資するPlayground Globalの自身が感じた魅力を語った。

CMOSを置き換えるSnowcap Computeの超電導技術

今回Playground Globalが東京で行なった会見では、3つのスタートアップ企業が有望な投資先として紹介された。それが、Snowcap Compute、Ayar Labs、そしてxLightの3社だ。

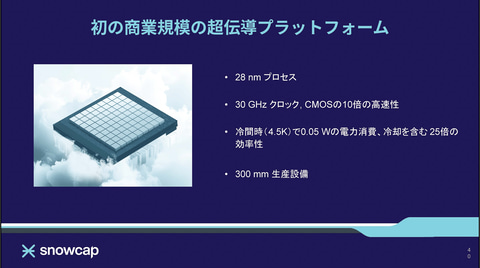

中でも今回の会見で真っ先に取り上げられたのがSnowcap Computeだ。Snowcap Computeはアンナ・ハー氏、クエンティン・ハー氏という、回路研究で名の知れた2人が創業した超電導コンピューティングの商用化を目指すスタートアップ企業だ。

超電導コンピューティングとは、トランジスタの代わりに超電導スイッチを利用して演算回路を構成し、現在主流のCMOSでは実現するのが難しい低消費電力を実現するというもの。

現在のロジック系の電子回路は、ほとんどがCMOSベースの半導体で製造されている。CMOSで構成されている電子回路は、トランシスタを高速にオン、オフを繰り返すことで0、1を表現し、演算を可能にしている。当初は数ヘルツという周波数だったが、今となっては数ギガヘルツで動かすのが当たり前になっており、それにより消費電力が増加。このため、2000年代頃から周波数を上げるのは難しくなっている。

たとえばPC用のCPUの場合、2000年に1GHzを超えた製品が商用化されたが、25年後の今も5GHzに到達した程度で、大してクロック周波数は引き上げられていない。AI学習に利用されているGPUも同様で、クロック周波数を大きく引き上げるのはもはや難しくなっている。

そこで、Snowcap Computeが目指しているのが「超電導」で、それを利用したスイッチをトランシスタの代わりに利用するという、全く新しい技術だ。つまり、超電導技術とは、CMOS半導体の代わりになる新しいチップを製造する技術だということだ。

今回のイベントに合わせて来日したアンナ・ハー氏によれば、超電導技術を採用したチップは、CMOS半導体のチップに比べて10倍の周波数で動作させられ、同時に冷間時で0.5Wという非常に低消費電力が実現可能。冷却の電力を含めてもCMOSベースに比べて25倍の電力効率を実現できるといい、超高性能でかつ高い電力効率という、現在のCMOS半導体では実現できない領域が実現できる可能性がある。

しかも、Snowcap Computeの超電導技術のチップは、従来のCMOSとEDAツールや製造工場の装置などを共有できる。つまり、現在のCMOS半導体を置き換える可能性がある技術の1つだと言える。もちろん、利用時には冷却装置で冷却する必要があるため、PCやスマートフォンといった、クライアント機器向けの技術ではなく、データセンターのような冷却装置を設置できる場所が確保できるサーバー機器など向けと言える。

今回の会見ではPlayground GlobalがそのSnowcap Computeに2,300万ドルの出資を行ない、既に商用ベースの製品の出荷を開始したことなどが発表された。ゲルシンガー氏自身がSnowcap Computeの取締役会に入り、取締役会の会長を務め、Playground Globalが長期間に渡ってSnowcap Computeに投資を行なう姿勢を明確にしている。

ゲルシンガー氏は「Snowcap Computeのような取り組みは一夜ですべてが変わってしまうようなものではない。10年~15年かけてようやくものになるものだ」と述べ、仮にSnowcap Computeの超電導技術がCMOS半導体を置き換えることが実現したとしても、それは長い時間がかかるものだという認識を明らかにした。

実際、CMOSの歴史を振り返ってみても、CMOSが登場した1960年代にいきなり主流になったのではなく、長い時間をかけて主流になっていった。ゲルシンガー氏の古巣であるIntelで見ても、4004はCMOSの前段階であるpMOSを利用して製造されている。しかし、その後10年単位の時間をかけてCMOSが主流になっていった。それが半導体産業の歴史だ。

ゲルシンガー氏は「投資会社は、小さい会社を育てるために投資しているのではない。将来は大企業になってもらうべく投資をおこなっていくのだ。量子コンピュータもそうだが、Snowcap Computeの超電導技術も長い時間をかけて大きな変革を業界にもたらすと考えている。そうなったときには、多くの企業がSnowcap Computeの超電導技術を必要とするだろう。だからこそ今は小さな会社だが、大きな会社に育てていかないといけないのだ」と述べている。

そうしたpMOSからCMOSへのシフトが起きたことが、再び起きる可能性がある、1979年からIntelでキャリアを開始し、そうした歴史を目の前で見てきたゲルシンガー氏がそのように考えていて、Snowcap Computeへの投資を行なっているということだ。

従来型コンピュータ、AIコンピュータ、量子コンピュータが三位一体に

最後にゲルシンガー氏に、現在コンピューティングの世界で起こっている新しいトレンドについて、いくつか質問してみた。1つには、AI向け半導体の今後のトレンドである、推論での市場の奪い合いがどうなっていくか、そしてもう1つが量子コンピュータの普及がいつになるのかという点だ。

現在、AI学習向けの半導体で王者になったNVIDIAを含む多くの半導体メーカーが、次の大きなトレンドとしてAI推論向けの半導体市場に注力している。NVIDIAの対抗馬として一番に上げられるAMDも、先々週にサンノゼで行なったイベントで、今後は推論市場に力を入れていくと明らかにしている。有り体に言えば、既に学習向けの市場はNVIDIAの独占状態で固定することがほぼ確実なので、競合はこれから数年かけて市場の再割り当てが行なわれると考えられている推論市場に力を入れている状況だ(もちろんそれは学習での王者として君臨しているNVIDIAも同様だ)。

そうした推論市場についてゲルシンガー氏に問うと「AIはまだまだ大きな成長を遂げている段階であり、特に推論は学習とは異なる市場だと思う。そして学習向けのソリューションを推論に利用するのは、非効率的だ。

そのため推論には推論に適したコンピューティング環境を用意する必要があると考えている。我々も、NextSiliconなどの次世代アーキテクチャを開発しているベンチャーに投資している。現在多くの国や企業が、データセンターの隣に原子力発電所を作ろうとしている。それはそれで悪くないかもしれないが、もっとうまくやる方法があるはずだ。

たとえば、Snowcap Computeの超電導スイッチを利用すれば、性能を10倍にして、電力効率も大幅に改善できる」と述べ、必ずしも学習で王者になったGPUが推論でも勝つというストーリーではないとした。

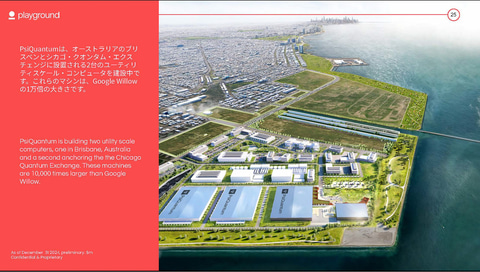

また、量子コンピュータに関しては、Playground Globalの投資先でもあるPsiQuantumが2027年に100万QuBit(量子ビット)級の量子コンピュータを実現する計画であることに触れ、今後数年のうちに量子コンピュータが現実になると考えていると説明した。

PsiQuantumは西オーストラリア(ブリスベン)と米国のシカゴに巨大な量子コンピュータのサイトを建設中で、その稼働予定が2027年になっているのだ。

こうしたAIや量子コンピュータは、従来型のコンピュータ(いわゆるノイマン型のコンピュータ)を置き換えることになるのかと問うと、「私はそう考えていない。今後も従来型、AI、量子が三位一体となって併存していくと考えている。従来型には従来型に適したアルゴリズムがあり、AIには高スループットを処理するアルゴリズムがあり、そして従来型やAIでは計算できない新しいアルゴリズムとして量子コンピューティングの導入が進むと考えている」と述べ、3つのコンピュータのモデルが併存して、それぞれに最適なアルゴリアズム(言い換えればソフトウェア)が開発されて実行されていく、そうした未来を想定していると説明した。

従来型のコンピュータをCPU、AIコンピュータをGPUと言い換えるともっと分かりやすいかもしれない。確かにGPUがAIの学習に使われるようになってそこは注目されているが、ではCPUの需要がなくなったのかと言えば、そうではない。依然としてCPUはCPUの役割を果たしており、その上で走るソフトウェアがたくさんある。では、量子コンピュータが登場したら、もうGPUは必要なくなるのかと言えば、そうではないということだ。

GPUはGPUとして、GPUに適したアルゴリズムを実行し続ける、そして量子コンピュータ上では量子コンピュータに適したアルゴリズムが考えられ、それがこれから作られていくことになるだろう。ゲルシンガー氏が言っている「三位一体」というのはそういうことだと筆者は理解しており、その意味でゲルシンガー氏に全く同感だ。

![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】 伊藤園 磨かれて、澄みきった日本の水 2L 8本 ラベルレス [ ケース ] [ 水 ] [ 軟水 ] [ ペットボトル ] [ 箱買い ] [ ストック ] [ 水分補給 ] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/41n0o65dSkL._SL160_.jpg)

![【中古】送料無料[新品バッテリー]Apple MacBook Air(13インチ, 2017)/ Intel Core i5 / メモリ8GB / SSD 512GB / Windows 11 / Office 2021 保証あり 初期設定不要 無料サポート 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/maclife/cabinet/10217127/imgrc0138879742.jpg?_ex=128x128)

![HP Elite Mini 800 G9 (Win11x64) 中古 Core i5-2.0GHz(12500T)/メモリ8GB/SSD256GB/超小型 [C:並品] 2022年頃購入 製品画像:2位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/usedpc/cabinet/url1/5726526c.jpg?_ex=128x128)

![【3/1限定 エントリーでポイントUP!】G TUNE mouse デスクトップパソコン e angle select ホワイト EGPDGI514G56321F3W [EGPDGI514G56321F3W]【RNH】 製品画像:1位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/edion/cabinet/goods/ll/img_521/4573662011661_1.jpg?_ex=128x128)

![【★東証上場の安心企業】ASUS/エイスース アイケア液晶ディスプレイ フルHD(1920x1080) IPSパネル VA249QGZ [23.8インチ] メーカー5年保証【送料無料】【smtb-u】【送料無料!(沖縄、離島除く)】【kk9n0d18p】 製品画像:16位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mitenekakakubamboo/cabinet/01113290/imgrc0097722195.jpg?_ex=128x128)

![VA279QGZ ASUS ブラック [27型フルHDモニター] 製品画像:12位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/premoa/cabinet/pics/1018/4711387973479.jpg?_ex=128x128)

![液晶ディスプレイ アイ・オー・データ LCD-C241DB [「5年保証」USB Type-CR搭載23.8型液晶 黒] 製品画像:10位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/etre/cabinet/itemimage36/1266758.jpg?_ex=128x128)

![[新品]ヴィンランド・サガ (1-29巻 全巻) 全巻セット 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mangazenkan/cabinet/syncip_0020/u-67_01.jpg?_ex=128x128)

![無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 24【電子書籍】[ フジカワ ユカ ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/6100/2000019696100.jpg?_ex=128x128)

![大河の一滴 最終章 [ 五木 寛之 ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5293/9784344045293_1_3.jpg?_ex=128x128)

![【楽天ブックス限定特典】山中柔太朗カレンダー2026.4-2027.3(通常版)(オリジナルフォトカード(スマホサイズ)) [ 山中柔太朗 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9298/2100014739298_1_3.jpg?_ex=128x128)

![ドラゴンクエストVII Reimagined 公式ガイドブック (SE-MOOK) [ スクウェア・エニックス ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0815/9784301000815.jpg?_ex=128x128)

![ワンパンマン 36 (ジャンプコミックス) [ ONE ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8914/9784088848914_1_5.jpg?_ex=128x128)

![ビバリウム Adoと私 [ Ado ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6602/9784048976602_1_16.jpg?_ex=128x128)