笠原一輝のユビキタス情報局

ノートPCがより高性能、より長時間駆動へ!Lunar Lakeで40%の電力削減を実現できたワケ

2024年6月4日 12:00

Intelが次世代ノート用SoCとなるLunar Lake(開発コードネーム)の技術詳細を発表した。本記事では、そうしたIntelが発表したLunar Lakeの技術詳細を紹介しつつ、それがどのような意味があるのか考えていきたい。

明らかにされたLunar Lakeは、新しいアーキテクチャのCPU、GPU、NPUを採用し、それぞれのプロセッサレベルでの性能を引き上げており、SoC全体で消費電力を削減する設計がされており、SoC全体で120TOPSのAI性能、40%の電力削減を実現している。

それにより、AI PCとして高い性能を持ちながら、これまでのx86プロセッサを搭載したノートPCでは見たことがないような長時間バッテリ駆動なノートPCを実現できるとIntelは説明している。

IntelがLunar Lakeの技術詳細を明らかに、ブランドやSKU、最終スペックなどは第3四半期の正式発表時に明らかに

| 投入時期 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 開発コードネーム | Ice Lake | Tiger Lake | Alder Lake | Raptor Lake | Meteor Lake | Lunar Lake |

| 製品名 | 第10世代Core | 第11世代Core | 第12世代Core | 第13世代Core | Core Ultra(シリーズ1) | 未定 |

| Pコア | Sunny Cove | Willow Cove | Golden Cove | Raptor Cove | Redwood Cove | Lion Cove |

| Eコア | - | - | Gracemont | Gracemont | Crestmont | Skymont |

| GPU | Gen 11 GPU | Xe-LP | Xe-LP | Xe-LP | Xe-LPG | Xe2 |

| NPU | - | - | - | - | 第3世代NPU | 第4世代NPU |

| 製造プロセスノード(CPU) | 10nm | 10nm SuperFin | 10nm Enhanced SuperFin | Intel 7 | Intel 4 | TSMC N3B |

今回Intelが発表したのはLunar Lakeの技術的な詳細で、チップレットの構造、各タイルの役割、そしてCPU、GPU、NPUといった各プロセッサの詳細などになる。

その一方明らかにしなかったのは、具体的な製品のSKU構成(それぞれの製品のCPUコア数、GPUコア数、クロック周波数、TDPなどのスペック)、価格やブランド名などで、それは第3四半期に予定されている正式な発表時に明らかにされる見通しだ。

Lunar Lakeがターゲットにしているのは、薄型・軽量(英語で言うとThin & Light)のノートPCになる。デスクトップPCやゲーミングノートPCなどのよりハイパフォーマンス名製品は開発コードネーム「Arrow Lake」となる本年後半に投入される計画の別製品がカバーする見通し。

ただノートPCの製品セグメントでLunar LakeとArrow Lakeの境界がどこになるのか、現時点ではIntelは明らかにしていない。普通に考えればゲーミングノート向けのHシリーズはArrow Lakeに、Uシリーズのような薄型ノートPC向けがLunar Lakeという区分けになっていく可能性が高い。

また、前述の通り今回IntelはLunar Lakeのブランド名も明らかにしていない。しかし、既に昨年(2023年)新しいブランド名「Core Ultra」を導入した時に、最新の製品はCore Ultraに、マイナス1世代(Lunar Lakeに対しては現在のCore UltraになるMeteor Lake)をCoreにリブランドすると明らかにしており、Meteor LakeがCore Ultra(シリーズ1)、Raptor LakeがCore(シリーズ1)になっているので、順当に行くとLunar LakeがCore Ultra(シリーズ2)になり、Meteor Lakeを採用したCore(シリーズ2)が登場することになりそうだ。

DRAMはMoP/SoMの形でパッケージ内部に搭載される、32GBと16GBのオプションを提供

今回Intelが明らかにした前世代(Core Ultra)と比較したLunar Lakeの改良点をハイレベルでまとめると、以下の表の通りになる。それぞれのポイントで詳しく解説していく。

| 開発コードネーム | Meteor Lake | Lunar Lake |

|---|---|---|

| 製品名 | Core Ultra(シリーズ1) | 現時点では非公開 |

| CPU(Pコア) | Redwood Cove(6ないしは2コア/HTT) | Lion Cove(4コア/HTT未対応) |

| CPU(Eコア) | Crestmont(8コア) | ー |

| CPU(低電力Eコア) | Crestmont(2コア) | Skymont(4コア) |

| GPU | Xe-LPG(Arc) | Xe2ベース |

| NPU | 第3世代NPU | 第4世代NPU |

| チップレット | Foveros | Foveros |

| ダイ構成 | コンピュート/グラフィックス/SoC/IO/ベース | コンピュート/プラットフォーム・コントローラ/フィルター/ベース |

| メモリ | オフダイ | オンダイ |

| Wi-Fi/BT | 外付 | MAC内蔵(PHY外付) |

| Pluton | 未対応 | 対応 |

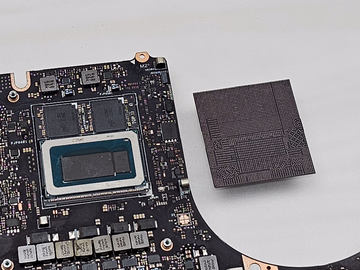

Lunar Lakeは、既に形状などは明らかになっていた通り、パッケージの中にダイとDRAMが混載される。業界一般の言い方だとSoM(System on Module)ないしは、Intel的な言い方だとMoP(Memory on Package)になっている。

このMoPはノートPC向けの製品だと、AppleがM1で初めて採用した技術で、Windows PC向けには昨年ASUSがZenbook Pro 16X OLEDでIntelと共同で開発した特別パッケージの第13世代Core製品で採用している。

Lunar Lakeの上部に2ブロック搭載されているDRAMは、LPDDR5xで8.5GT/sなのでDRAM的な言い方をすれば。最大で8500MHzになる。メモリコントローラは16bの4チャンネルとなり、SoC全体では64ビット幅となるため、ピーク時のメモリ帯域幅は85GB/sとなる。これはCore Ultraの120GB/sよりも少なくなる計算だが、その分電力は削減できることになる。

また、メモリバスがパッケージレベルで完結しているため、省電力管理も容易で、ボード上の配線も減らせる。Intelによれば、PHY(物理層)の段階で40%のメモリの消費電力が削減でき、かつノートPCのメインボード側の実装面積を250平方mm削減できる。つまり低消費電力を実現でき、かつより小型のマザーボードを設計することが可能になるということだ。

メモリの容量は最大32GBで、16GBのオプションが用意される。Copilot+の要件が16GB以上となっているので、8GBは用意されないのは妥当な選択と言える(その代わり低価格版の展開はLunar Lakeでは難しくなるので、引き続きMeteor Lakeないしは今後登場するArrow Lakeがその役を担うことになると考えられる)。

ただし、そのオプションの提供がどのような形になるかはまだ不明だ。たとえば、Core UltraのUシリーズにはCore Ultra 7 165U、Core Ultra 7 155UなどのSKUがあるが、それぞれに32GB版、16GB版が用意されるのか、それとも165Uは32GBのみが用意され、155Uは16GBだけが提供されるという形になるのかはまだ明確ではなく、第3四半期に予定されているSKUの発表を待つ必要がある。

3DチップレットのFoverosによる3D構造は継続だが、2つメインタイルはTSMCのN3BとN6で製造される

Lunar Lakeは、Core Ultraと同じようにIntelオリジナルの3Dチップレット「Foveros」を利用して、3D方向にチップが実装されている。ベースダイの上に、Foverosを利用して、3つのダイが3D方向に実装されている。3つのダイ(Intel的な言い方をするならタイル)は、コンピュートタイル、プラットフォーム・コントローラ・タイル、そしてフィラータイルの3つだ。

このうちフィラータイルに関しては、タイルのサイズを調整するという意味合いと、同時にサーマルデバイスを置く場所などに活用される形になり、ここには演算機能などのデバイスとしての機能は何もない(つまりダミーのダイということだ)。

コンピュートタイルは、Core Ultraの時にはCPUだけが入っていたが、Lunar Lakeには、CPUだけでなく、GPU、NPU、メディア(デコーダ/エンコーダ)、ディスプレイコントローラなどが入っており、プラットフォーム・コントロール・タイルには、第13世代以前のPCHに含まれていた、I/O(PCI Express、Wi-Fi、ネットワーク)などが入っている。その意味では従来のCPU/GPUダイ+PCHという第13世代Coreまでの切り分けに先祖返りした感は否めない。ただし、第13世代Coreまでは2Dのチップレットだったのに対して、Lunar Lakeでは3Dになっていることが大きな違いだ。

なお、コンピュートタイル、そしてプラットフォーム・コントローラ・タイルのいずれもTSMCで製造され、製造プロセスノードは前者がN3B(3nm)、後者がN6(6nm)で製造され、パッシブのベースタイルは「1227.1」と呼ばれるIntelのプロセスノードで製造される。

IntelのCPUを含むPC向け製品が外部のファウンドリで製造されるというのは、1980年代にAMDなどがIntelのセカンドソース(当時は災害などの備えなどのために外部の企業にバックアップとして委託生産してもらうのが一般的だった)として8086/8088/80286などを製造していた時代以来となる。

パット・ゲルシンガーCEOが帰任して以来推進してきたIDM 2.0戦略(自社の工場を他社に公開し、その逆に自社の事業が外部のファウンドリを利用する戦略)が、本当の意味でクライアントPC事業にも適用された象徴的な出来事だと言っていいだろう。

PコアはLion Coveに進化、シングルスレッドの性能向上と電力優先のためにHyper Threadingは廃止

Lunar Lakeのコンピュートタイルには、CPU、GPU、NPU、メディアエンジン、ディスプレーユニット、さらにそれらのプロセッサをそれぞれ接続するファブリック(いわゆるインターコネクト)が用意されており、ファブリックは伸縮可能な設計になっており、将来世代で搭載するプロセッサの数や種類を増やしたりできるようになっている。

CPUコアは、4つのPコアと4つのEコアという構造になっている。Core Ultra(Meteor Lake)でIntelは、コンピュートタイルとは別にSoCタイルという別のダイの中に低電力Eコア(Low Power E-Core)を用意しており、OSが動作していてアイドル時やあまり負荷が高くないときにはその低電圧Eコアに切り替えて、Pコアと通常版Eコアから構成されているコンピュートタイルをオフにして電力消費を防ぐという仕組みになっていた。

ところがLunar Lakeではその仕組みは継続されない。その代わりに新しいPコアとEコアがそれぞれ導入されて、特にEコア側の電力効率を改善することで、低消費電力でかつ高性能を実現していく。

新しいPコアはLion Cove(ライオンコーブ)の開発コードネームで知られる新しいCPUデザインになる。このLion Coveはほぼフルスクラッチで開発したような新しいCPUコアになり、2020年に導入されたSunny Cove以降その改良版が続いてきた、IntelのCPUコアが大幅に更新されたことになる。

Lion Coveではマイクロアーキテクチャ(内部構造のこと)に大きな改善が行なわれている。キャッシュ階層も改良が加えられており、48KB(データ)のL0キャッシュがキャッシュ階層に追加され、L1キャッシュ(データ)の192KB、そしてL2キャッシュが2.5MBに増量されるなどしており、メモリレイテンシの削減が実現されているのが大きな特徴になる。なお、L3は最大で12MBとなり、Core UltraのUシリーズと同容量だ。

もう1つ重要な特徴は、Lion CoveはHTT(Hyper Threading Technology)の機能が削られていることだ(Eコアは元々未対応)。HTTは、CPUのコア数がまだ少ない時代に、CPUコア利用率を上げる目的で1つの物理コアに対して2つの論理コアを設けるという技術として導入された。2つの物理コアがある場合には、OSから4論理コアがある形に見え、OSがそれぞれの論理コアに対してスレッドを割り当てて実行することで、CPU内部の演算器の利用効率を上げるという目的で導入されている。

しかし、現代のCPU設計は、(別にIntelだけがそうというわけではなく)トレンドとしてシングルスレッドの性能を高め、それをマルチコア化することで全体の性能を向上させるのが一般的だ。それに対してHTTのような技術を使っていると、逆にシングルスレッド時の性能やデコーダなどにHTTのためのブロックが必要になるため電力効率が落ちるという矛盾が発生していた。そこで、今回IntelはHTTを使わないことを決断したというわけだ。

その結果としてIPC(Instruction Per Clock-cycle、1クロック周波数あたりに実行できる命令数のこと)が大きく改善されている。具体的にいえば、Meteor LakeのRedwood Coveに比較して14%という大きなIPCの改善が実現されている。同じ性能であれば電力が削減され、同じ電力であれば性能が向上する。

Eコアは4コアの低電圧Eコアのみになり、コンピュートタイルにはL4相当のメモリキャッシュが追加で5階層のキャッシュに

EコアのSkymontもマイクロアーキテクチャが大きく見直されており、浮動小数点演算ユニットが倍増するなどこちらも大きな改良が加えられており、同時に4コアでシェアされるL2キャッシュは4MBになるなどの改良が加えられており、それによりMeteor Lakeの低電圧Eコアと比較して同じ性能なら電力は3分の1、同じ電力なら性能は2.9倍、ピーク時の性能は4倍になっている。

さらに、このEコアはコンピュートタイルの中でも、Intelがローパワーアイランドと呼ぶ低電圧動作の島に置かれている。それにより、電力効率が高まった「低電圧コア」になっているのがSkymontだ。

Meteor LakeではPコア、Eコア、低電圧Eコアの3段階だったが、Lunar LakeではPコアと低電圧Eコアの2段階になり、低電圧Eコアの性能が上に伸びていっている、そう理解すると分かりやすいだろう。

また、Lunar Lakeのコンピュートタイルには、8MBのメモリキャッシュと呼ばれる一種のL4キャッシュが搭載されている。これはメモリレイテンシ隠蔽とメモリ帯域幅利用率を目的としたもので、かつてHaswell(第4世代Core)/Broadwell(第5世代Core)の一部SKUに搭載されていたeDRAMと同じような効果を狙ったものだ(ただしかつてのeDRAMはパッケージ上にDRAMが搭載される形になっていたが、メモリキャシュはダイに統合されているのが大きな違い)。システムレベルでのキャッシュになり、CPUだけでなく、GPUやNPUなど他のプロセッサも利用することが可能だ。このメモリキャッシュよりメモリの電力削減を期待することが可能だ。

PコアにL0キャッシュ、そしてSoC全体を対象にしたメモリキャッシュが追加されたことで、CPUの観点で見れば、L0、L1、L2、L3、メモリキャッシュと5段階のキャッシュ階層になる。それだけメモリレイテンシ削減や帯域幅の有効活用が、Lunar Lakeの低消費電力でかつ高性能という目標にとって重要だということだろう。

Xe2に進化したGPU、XMXを採用してAI推論性能が67TOPSと大幅に上昇、第4世代NPUは45TOPS、全体で120TOPSを実現

Intelは、2020年に発表した第11世代Core(開発コードネーム:Tiger Lake)において、「Xe」の開発コードネームで知られるGPUアーキテクチャを導入した。このXeアーキテクチャは後にArcとして発売される単体GPUにもスケールアップできるように設計されたもので、その最小単位(Xe-LP)がTiger Lakeに「Intel Iris Xe Graphics」として搭載され、第12世代Core(Alder Lake)、第13世代Core(Raptor Lake)にも継続採用されている。

そして、昨年のCore Ultraでは単体GPUとして発売されたArc(Xe-HPG)の機能を絞ったバージョン(Xe-LPG)が搭載されるなどしており、実に4世代にわたりXeアーキテクチャのGPUが継続されてきた。

Lunar LakeのGPUは、第2世代のXeという意味になる「Xe2」アーキテクチャが採用されている。Xe2アーキテクチャはXeをベースにより伸縮が自在なように設計されており、Core UltraのArc GPUでは機能として落とされていたXMX(行列演算エンジン)が追加されており、8MBのキャッシュが追加されるなどして性能が向上している。ディスプレイ出力は3パイプ(3画面同時出力対応)で、HDMI 2.1、eDP1.5などに対応している。

メディア関連では新しいコーデックとなるVVCのデコードに対応しているほか、ISP(Intel的な言い方をするならIPU)も更新され新たにHDRに対応している。こうした改良の結果、グラフィックス性能は前世代に比較して1.5倍に、AI推論性能はGPU単体で67TOPSを実現している。

NPUは、Intelが第4世代と呼んでいるNPUへと進化している。Core Ultraに搭載されていた第3世代NPUと何が違うのかと言えば、Neural Compute Engineが2基から6基に増やされ、SHAVE DSPと呼ばれているDSPが4基から12基に増やされている。簡単に言えば演算リソースが3倍になっているということだ。それだけでなく内部の演算効率も改善されており、Core Ultraに搭載されている第3世代NPUの演算性能が11TOPSだったのに対して、Lunar LakeのNPUは48TOPSを実現している。

Intelによれば、CPUでは5TOPSを実現しており、GPUの67TOPSとNPUの48TOPSを合わせると、SoC全体で120TOPSのAI演算性能を実現していることになる。それにより、GPUやNPUを同時にAI演算に利用した場合には、高い演算性能を実現することが可能になる。

| Lunar Lake | Snapdragon X Elite | |

|---|---|---|

| CPU | 5TOPS | ? (GPUと合わせて30TOPS) |

| GPU | 67TOPS | ? (CPUと合わせて30TOPS) |

| NPU | 48TOPS | 45TOPS |

| 合計 | 120TOPS | 75TOPS |

ちなみに、現時点でPC向けとしての最高性能を誇るSnapdragon X EliteのNPUは45TOPS、SoC全体で75TOPSとなるので、計算上Snapdragon X EliteのGPUは、CPUと合わせて30TOPSの性能ということになる。

そうした他社との競争上、Lunar LakeのXe2 GPUのXMXにより実現される性能(GPUだけで67TOPS)には大きな意味がある。現実問題として、現状多くのISVが提供しているAIアプリケーション(たとえばAdobe Creative CloudのPhotoshop、Lightroom、Premiere Proなど)は、GPUを利用してAIの処理を行なっている場合がほとんどであることを考えると、Lunar LakeとSnapdragon X EliteのAI PCとしての性能は、ISVのAIアプリケーションのようにGPUを主に利用する場合にはLunar Lakeが2倍以上の性能を発揮することを意味するからだ。

先月発表されたCopilot+ PC向けのWindows Copilot RuntimeのようにNPUを主に使うようなAIアプリケーション環境では、ほぼ同等ということができるだろう。

4つのPIMCという豪華な設計により、非常に細かく電力制御を行なうLunar Lake

こうしたLunar Lakeのパッケージには、4つのPIMC(ピーミック、半導体に電力を供給する電力管理のマイクロコントローラのこと)が接続され、電力を細かく制御する(通常は一つないしは2つ)。これにより、Meteor Lakeのようにコンピュートタイル、GPUタイル、S0Cタイルのように分離しなくてもコンピュートタイルの内部で、PコアやGPUのように高い電力で動かないといけない島(アイランド)には高い電圧の電力を、そうではない部分には低い電圧の電力を供給できる。

消費電力というのは電圧と電力のかけ算なので、電圧を低くすれば消費電力を抑えられるが、電圧を上げれば消費電力が増える。Lunar Lakeのコンピュートタイルでは性能を上げるために高電圧が必要なところ、低電圧で十分なところを明快に分けて供給することで、高性能を実現しながら低消費電力を実現する。

また、OSと協調してCPUコアの切り替えを動的に行ない、消費電力の管理を行なう「Intel Tread Director」が進化する。

Alder Lake(第12世代Core)登場時には、高い処理能力を必要とするスレッドをPコアに、低い処理能力で十分なスレッドをEコアに割り当てる形になっていた。

しかしMeteor LakeではOSがアイドル時にある時などは低電力Eコアだけで動作し、性能への要求が高まるごとに通常のEコアへ、さらに高まるとPコアにと段階的に割り当てを変えていくことで、できるだけ消費電力が低い低電力Eコアだけで動作する時間を増やすことでバッテリ駆動時の平均消費電力(ノートPCがバッテリ駆動時に平均的に消費している電力のこと)を下げてきた。

Lunar LakeもそうしたMeteor Lakeの仕組みを踏襲し、アイドル時などは低電力の島にあり従来の低電力Eコアに相当するEコアだけで動作する。そしてOSからのスレッド処理が増えてくるなどすると、Pコアが有効になる。

たとえばMicrosoft 365アプリをユーザーが利用している場合、アイドル時にはEコアだけで動作する。しかし、ユーザーがPowerPointアプリを起動すると、すぐにPコア側に切り替わり、高速にアプリを起動したり写真の編集を行なったりする。その処理が終わってユーザーが考えるために手を止め、Webブラウザなどで何か調べ物を始めて、テキストを読み始めるとPCはアイドルになるので、再びEコアに戻る……そうしたことが動的に行なわれることでLunar Lakeは平均消費電力を下げることが可能になるのだ。

Lunar Lakeのコンピュートタイル、そして後述するプラットフォーム・コントローラ・タイルには、ファブリックとIntelが呼んでいるインターコネクトが採用されている。このファブリックがダイとダイをまたいでも十分な帯域幅を確保する設計になっているだけでなく、スケーラブル(伸縮自在)な設計になっているのが大きな特徴だ。

Intelはこのファブリックがスケーラブルになっているのは将来の拡張のためだと説明しており、おそらく次世代で25年に登場する見通しのPanther LakeでCPUコアを増やしたり、GPUを増やしたりというバージョンを登場させるための布石だろう。

PCTはWi-Fi/BluetoothのMACも統合、Plutonに対応したPSEも実装される

Lunar Lakeのプラットフォーム・コントローラ・タイル(PCT)は、第13世代Coreまでの世代の言い方で言えばPCH、Core Ultraの4つのタイルで言えば、SoCタイルの一部とIOタイルが1つになったタイルに相当する。

PCI ExpressはGen 5が4レーン、Gen 4が4レーンになる。通常は前者にdGPU(単体GPU)を接続し、後者にストレージ(SSD)を接続することになるだろう。ほかにThunderbolt 4を3ポート持つ。その分のPCI Express Gen 4のポートが少なくとも12レーン分内部的にはあると考えられ、PCT的にはGen 5を4レーン、Gen 4を16レーンというのがスペックであると考えられる。

なお、ThunderboltのコントローラがThunderbolt 5(ないしはUSB4 Version 2.0)対応ではないのは、Lunar Lakeが薄型軽量ノートPCをターゲットにした製品であるためだろう。消費電力とのバランスを考えると、80GbpsというThunderbolt 5/USB4 Version 2.0は必要ないと判断された可能性が高い。

Core Ultraでは無線関連のMACは内蔵されておらず、すべて外付けのWi-Fiモジュール(BE200など)を採用していたが、このLunar Lakeの世代では、Wi-Fi 7とBluetooth 5.4のMACはPCTに内蔵されている。IntelがCNVi3と呼んでいる専用のバスを利用して、PHYと接続してWi-Fi 7とBluetooth 5.4の機能を低コストに実現できる。これにより、OEMメーカーはより低価格なPHYを利用してWi-Fi 7の機能を実装できる。

また、Lunar LakeのPCTにはIntelが「Partner Security Engine(PSE)」と呼んでいるセキュリティコントローラが追加される。Intelが公開した資料には一言もこのセキュリティコントローラの正体が何なのか書いていないが、Intelは質問に対して口答で「Plutonだ」と述べ、Microsoft Pluton Processorそのものであることを認めた。

なお、Plutonは既にQualcomm、AMDなどが製品に数年前から搭載しており、Intelは最後に実装することになった、それがあまり積極的にPlutonだと言わない理由だと考えられる。

Plutonに対応したことで、OEMメーカーはTPM 2.0に対応した単体TPMを搭載する必要がなくなる。たとえば、MicrosoftのSecured-Core PCを実現するために、これまでのIntelプラットフォームでは単体のTPMが必要になっていた。しかし、今後単体TPMは必要なくなり、従来で言えばfTPMに相当するPlutonだけで済むようになる。Copilot+ PCではSecured-Core PCに対応することが求められるため、それに対応するという意味もあるだろう。

ただ、AMDのPluton搭載CPUを搭載した企業向けノートPCがそうであるように、TPMを利用するISVソフトウェアとの互換性を担保するために単体TPMも搭載されることになるだろう(あくまで企業向けの話し、コンシューマ向けではそれは必要がない)。

SoC全体で40%の消費電力削減を実現するLunar Lake、ノートPCのバッテリ駆動時間はさらに延びる方向へ

以上のように、Lunar Lakeは、SoCの構造も大きく変わり、CPU、GPU、NPU、すべてのプロセッサが更新され新しいアーキテクチャになっている。

そして重要なことは、SoCのデザインそのものが、消費電力を意識した設計になっていることだ。こうした設計により、(現時点では)CPUの具体的な性能(ベンチマーク結果など)は明らかにされていないが、Core Ultra Uシリーズに比べてGPUはグラフィックス処理で1.5倍、AIアプリケーションではSnapdragon X Eliteの倍になるTOPS性能を実現、NPUはTOPS性能で従来世代の4倍上という性能を実現していながら、消費電力(YouTube再生時)は40%削減されているとIntelは主張する。つまり、性能は上がっているが、むしろ消費電力は下がっている、それがLunar Lakeの姿だ。

Intelは今回のLunar Lakeはモバイル専用だと言い切っており、メインのターゲットは薄型軽量ノートPCになる。12~14型のディスプレーを搭載し、1kg以下~1.3kg前後までの薄型軽量ノートPCにLunar Lakeが搭載され、ノートPCとして登場する形になる。

実は、IntelはCore Ultraで平均消費電力を大きく削減しており、同じようなスペックのノートPCで第13世代CoreからCore Ultraに更新した製品のバッテリ駆動時間の公称値を見てみると、多くが軒並み1割~2割程度バッテリ駆動時間が延びている。Lunar Lakeではそこからさらに40%消費電力が削減されると考えると、さらにバッテリ駆動時間が延びる可能性が高い。

これまで、x86プロセッサを搭載したノートPCは、Arm CPUを搭載したSoC(たとえばQualcommのSnapdragonシリーズや、AppleのMシリーズ)などと比較してバッテリ駆動時間が短く、すぐにバッテリがなくなってしまうというイメージをもたれてきたと思う。しかし、このLunar Lakeの登場でそれは大きく変わっていく可能性が高く、逆にx86プロセッサを搭載したノートPCの方が、バッテリ駆動時間が長いという時代が到来する可能性が高い。

Intelの消費電力が下がったCPUと言えば、2003年にCentrino Mobile Technologyとして発表されたBanias(バニアス、開発コードネーム)を思い出すユーザーが多いのではないだろうか。BaniasはノートPC向けの消費電力を下げただけでなく、その発展形のCPUはデスクトップPCやサーバーにも採用されてIntelの20年を支えてきた。今回のLunar Lakeも今後そうなっていく可能性が高いのではないだろうか。2020年代~2030年代を支えたのはLunar Lakeの発展形……そういうことが十分想像できる。その意味で、Lunar Lake、そしてその後継として2025年に計画されているPanther LakeはまさにIntelの新しい時代を象徴する製品になる。

もちろん、そうした評価が正しいのかどうかは、第3四半期に予定されているLunar Lakeの正式発表と、それを搭載したOEMメーカーのシステムが登場するのを待つ必要がある。はてさて、再び「望月の欠けたることもなし」になるのか、それとも「月に代わっておしおきよ!」となるのか、第3四半期の正式発表を待ちたいところだ。

![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)

![全面新版学習まんが中国の歴史(全11巻セット) [ 春日井明 ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9083/9784082489083.jpg?_ex=128x128)

![機動戦士Gundam GQuuuuuuX アニメーションガイド Dawn of a New Era [ ニュータイプ編集部 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1776/9784041171776_1_8.jpg?_ex=128x128)

![紀文のおひるねちくわクッションBOOK [ 株式会社紀文食品 ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5964/9784847075964_1_3.jpg?_ex=128x128)

![【楽天ブックス限定グッズ】堀夏喜 1st写真集『LIVING FOR』(オリジナルキーホルダー) [ 堀 夏喜(FANTASTICS) ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7242/2100014637242_1_2.jpg?_ex=128x128)

![深層学習教科書 ディープラーニング G検定(ジェネラリスト)公式テキスト 第3版 (EXAMPRESS) [ 一般社団法人日本ディープラーニング協会 ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4814/9784798184814_1_92.jpg?_ex=128x128)

![ONE PIECE 114 (ジャンプコミックス) [ 尾田 栄一郎 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0191/9784088850191_1_3.jpg?_ex=128x128)

![継母の心得3【電子書籍】[ ほおのきソラ ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/8330/2000019738330.jpg?_ex=128x128)

![ぜんぶ絵で見て覚える 第1種電気工事士 学科試験 すい~っと合格 2026年版 [ 池田 隆一 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4422/9784274234422_1_2.jpg?_ex=128x128)

![GLOW (グロー) 2026年 4月号 [雑誌] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0465/4912033030465_1_2.jpg?_ex=128x128)