ニュース

前世代比26%性能アップの「Ryzen Threadripper PRO 9995WX」。AI開発向けのワークステーションGPUも

2025年6月17日 22:00

AMDは6月17日、5月のCOMPUTEX TAIPEI 2025で発表した「Ryzen Threadripper 9000」シリーズ(開発コードネーム : Shimada Peak)と「Radeon AI Pro R9000」シリーズの詳細を明らかにした。前者は第5世代EPYCの技術をクライアントPC向けにリファインしたもので、従来のRyzen Threadripper 7000シリーズと同じsTR5ソケットのマザーボードが利用できる。

後者はAMDのワークステーション向けGPUで、一般消費者向けのRadeon RX 9000シリーズと同じRDNA 4アーキテクチャを採用し、電力効率を改善したことが大きな特徴となっている。

Shimada PeakことRyzen Threadripper 9000シリーズはsTR5ソケットで互換性を維持

Ryzen Threadripper 9000シリーズは、AMDが開発コードネーム「Shimada Peak」で開発してきたワークステーション向けの製品となる。なお、Shimada Peak(日本語にすると島田峰)はどこにあるのかとAMDに聞いてみたが、答えは「架空の日本の山」とのこと。コードネームが他社の商標などに引っかからないように、社内の法務担当などと相談して決めたコードネームだと説明があった。

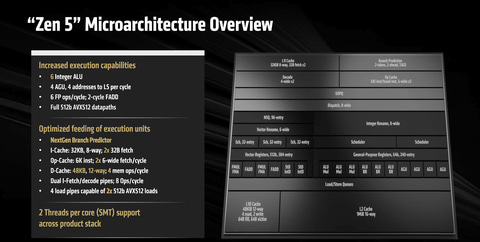

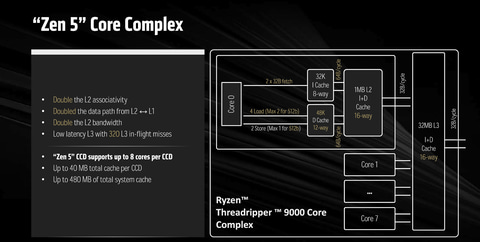

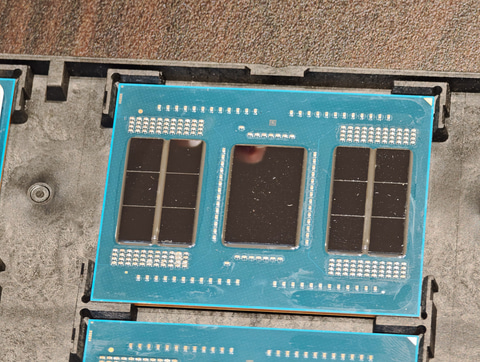

さて、Ryzen Threadripper 9000シリーズは技術的には、2024年10月発表の第5世代EPYC(開発コードネーム : Turin)を、ワークステーションPC向けにリファインしたものとなる。

最大の違いは、Turinには用意されているZen 5c版がShimada Peakにはないことだ。第5世代EPYCはCPUのアーキテクチャが「Zen 5」に進化しているが、同時にキャッシュ容量を減らしたCompact版「Zen 5c」採用製品も用意している。ちなみに、通常のZen 5版は「Turin Classic」、Zen 5c版は「Turin Dens」と呼ばれる。

ところがShimada Peakには、Turin Densを採用したバージョンは用意されず、Turin Classicに相当するZen 5 CPUを採用したバージョンのみが用意される。

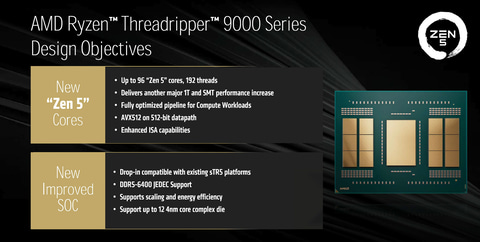

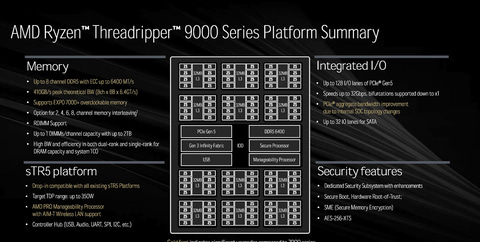

Ryzen Threadripper 9000シリーズは、最大96コア/192スレッドのSKUを展開し、従来製品であるRyzen Threadripper 7000シリーズと同じsTR5ソケットのプラットホームがそのまま活用できる。

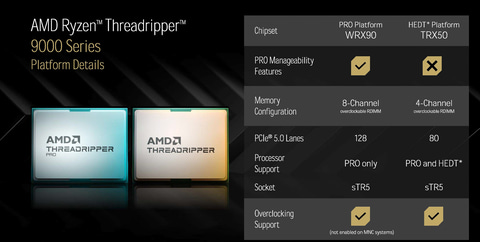

チップセットもまったく同じで、ワークステーション向けにWRX90(8チャンネルメモリ)、HEDT(ハイエンドデスクトップPC)向けにTRX50(4チャンネルメモリ)が用意され、既に販売されているマザーボードもBIOSなどをアップデートすることでRyzen Threadripper 9000シリーズに対応できる。

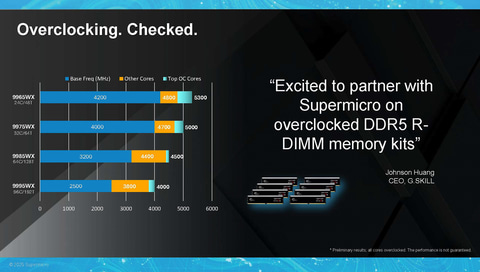

なお、従来のsTR5用のマザーボードとRyzen Threadripper 7000シリーズでは、メモリ(R-DIMM)はDDR5-5200が公式なJEDECスペックに対応していた。一方Ryzen Threadripper 9000シリーズでは、DDR5-6400までのサポートに強化されているため、DDR5-6400で利用したい場合にはマザーボード側がJEDECスペックのDDR5-6400に対応する必要がある。

ただし、現実的にはDDR5-6400にオーバークロックモードで対応しているマザーボードがほとんどなので、BIOSアップデートなどでサポートされる可能性は高いと考えられる。そのあたりはマザーボードベンダー次第だ。

Ryzen Threadripper 9000シリーズには、「Ryzen Threadripper PRO 9000 WXシリーズ」というPROおよびWXが付く製品と、「Ryzen Threadripper 9000シリーズ」という無印の製品があり、前者はワークステーションPC向け、後者はHEDT向けという位置付けになる。すべてのSKUがTDP 350Wに設定されており、CPUファンなどの放熱機構はすべてのSKUで共通して利用できる。

| SKU名 | コア/スレッド | 最大周波数 | ベースクロック | L3キャッシュ | TDP | PCIe |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 9995WX | 96コア/192スレッド | 5.4GHz | 2.5GHz | 384MB | 350W | PCIe 5.0 |

| 9985WX | 64コア/128スレッド | 5.4GHz | 3.2GHz | 256MB | 350W | PCIe 5.0 |

| 9975WX | 32コア/64スレッド | 5.4GHz | 4GHz | 128MB | 350W | PCIe 5.0 |

| 9965WX | 24コア/48スレッド | 5.4GHz | 4.2GHz | 128MB | 350W | PCIe 5.0 |

| 9955WX | 16コア/32スレッド | 5.4GHz | 4.5GHz | 64MB | 350W | PCIe 5.0 |

| 9945WX | 12コア/24スレッド | 5.4GHz | 4.7GHz | 64MB | 350W | PCIe 5.0 |

| SKU名 | コア/スレッド | 最大周波数 | ベースクロック | L3キャッシュ | TDP | PCIe |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 9980X | 64コア/128スレッド | 5.4GHz | 3.2GHz | 256MB | 350W | PCIe 5.0 |

| 9970X | 32コア/64スレッド | 5.4GHz | 4GHz | 128MB | 350W | PCIe 5.0 |

| 9960X | 24コア/48スレッド | 5.4GHz | 4.2GHz | 128MB | 350W | PCIe 5.0 |

Dell、HP、SupermicroがRyzen Threadripper 9000搭載製品を投入

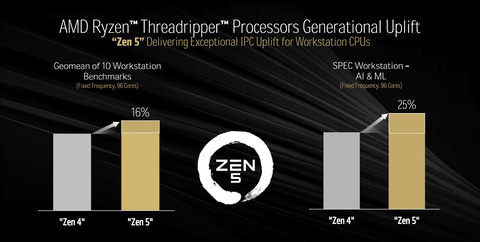

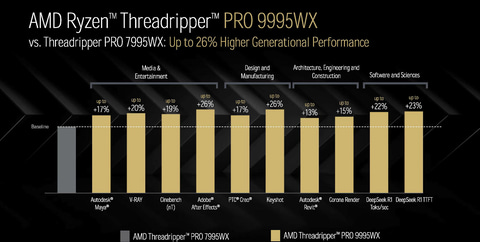

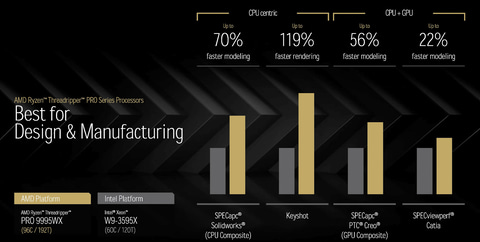

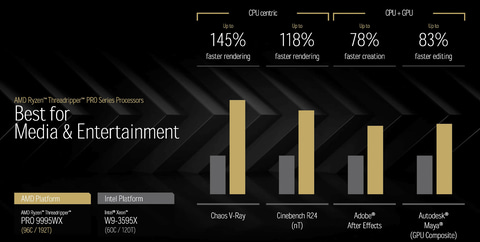

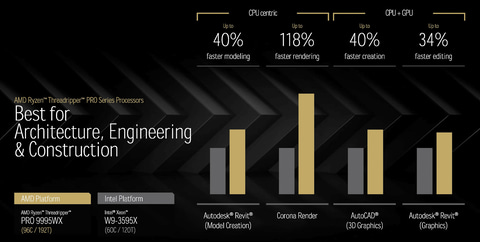

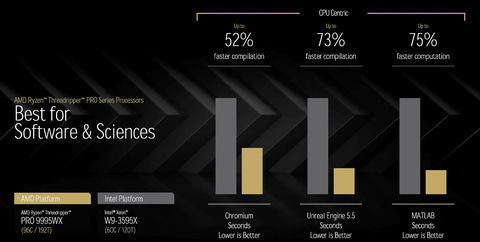

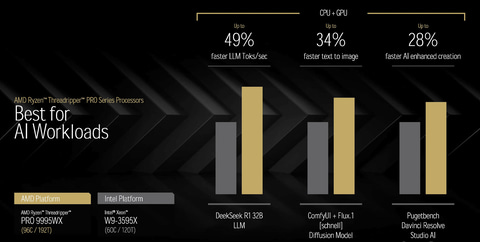

あわせてAMDは、Ryzen Threadripper 9000シリーズの性能を公開した。Ryzen Threadripper PRO 9995WX(96コア)は、従来世代のRyzen Threadripper PRO 7995WX(96コア)と比較して、最大で26%性能が向上する。また、競合他社のXeon W9-3595X(60コア)と比較して、CPUの処理能力(SPECapc SoildworksおよびKeyshot)で70~119%、GPUも含む処理能力(SPECapc PTC Creo、SPECviewperf Catia)で22~56%高い性能を発揮すると説明した。

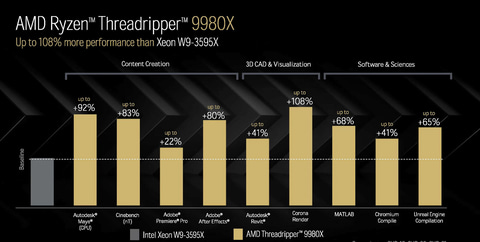

加えて、Ryzen Threadripper 9980X(64コア)は、Xeon W9-3595Xと比較して、最大108%の性能向上があるとAMDは説明している。

今回AMDは、Ryzen Threadripper 9000シリーズを搭載する製品がOEMメーカーから販売開始されることをアピールした。Dell Technologies、HP、Supermicroは搭載製品を展示し、Lenovoも今後製品を提供する計画があると開発の意向を表明している(具体的な製品の詳細などは現時点で未公開)。

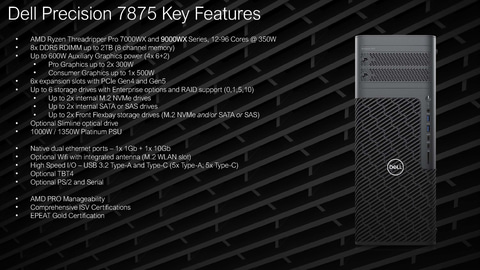

Dellは、Ryzen Threadripper 7000シリーズを搭載して既に販売している「Precision 7875 Tower」の、Ryzen Threadripper 9000シリーズ版を投入する。Precision 7875 Towerは35Lの容積を持つミニタワー型のワークステーションPC。なお、Dellではブランド名を「Dell」、「Dell Pro」、「Dell Pro Max」に変更しているが、この製品は従来ブランド「Precision」での継続販売となる。

今回のアップグレードにより、Ryzen Threadripper 7000/9000シリーズ両対応となり、WRX90チップセットを搭載して最大で8チャンネルメモリ構成に対応する。GPUは、ワークステーション向けのTGP 300Wのビデオカード2枚、ないしは一般消費者向けのTGP 500Wのビデオカード1枚を搭載可能になる。電源は1,000Wないしは1,350WのPlatinum認証品が選べる。

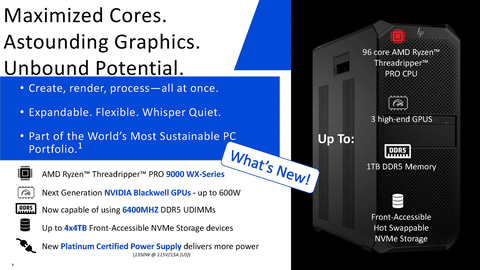

HPは、「HP Z6 G5 A」のRyzen Threadripper 9000シリーズ版を投入する。Ryzen Threadripper 9000シリーズ対応版は、DDR5-6400メモリに対応しているほか、NVIDIAのBlackwell GPUに対応する仕様となり、最大600Wのビデオカードに対応できる。また、フロントアクセス可能なNVMeストレージデバイスに4TBのオプションが加わり、最大4枚をフロントベイに内蔵可能。電源も従来モデルでは1,125Wだったものが、1,350WのPlatinum認証品に強化している。

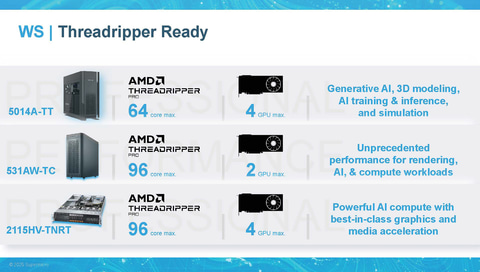

Supermicroはタワー型の5014A-TTと531AW-TC、ラックマウント型の2115HV-TNRTをそれぞれRyzen Threadripper 9000シリーズ対応版に強化する。5014A-TTは最大64コアまで、531AW-TCと2115HV-TNRTは最大96コアまで対応している。また、メモリモジュールベンダーのG.SKILLと提携し、同社のEXPOメモリを利用してオーバークロックモードで動作させることが可能だ。

RDNA 4採用のRadeon AI PRO R9700、スループットは前世代から最大4倍に

Radeon AI Pro R9000シリーズは、ワークステーション向けGPUの最新シリーズとなる。従来のRadeon PRO W7000 シリーズは、Radeon RX 7000シリーズと同じ「RDNA 3」アーキテクチャとなっていたが、Radeon AI Pro R9000シリーズは、Radeon RX 9000シリーズと同じRDNA 4世代へとアップデートされている。

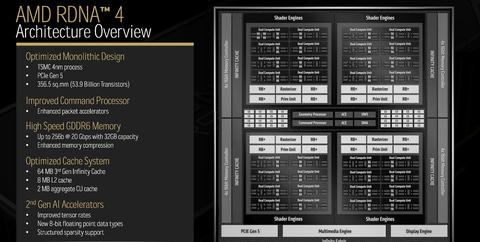

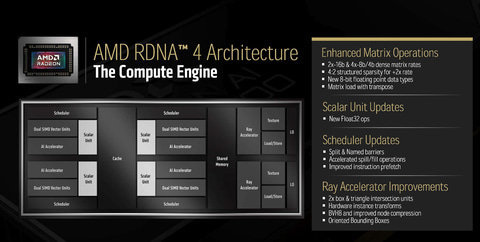

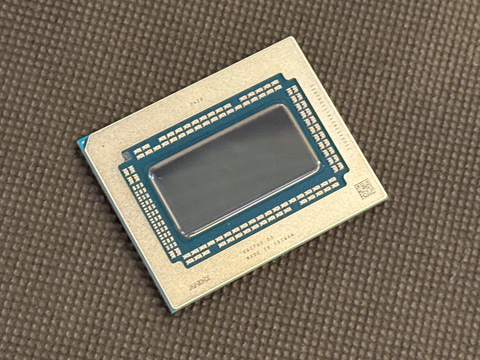

RDNA 3ではメモリコントローラとキャッシュを別のダイとして製造し、1つのパッケージにメインのダイと混載するチップレット構造になっていたが、RDNA 4ではキャッシュとメモリコントローラをメインのダイ(TSMC 4nm)と一緒に製造するモノリシックデザインになっていることがチップ構造上の大きな違いになる。

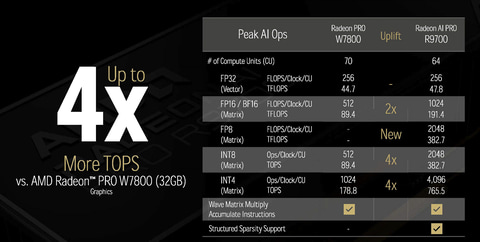

RDNA 4に進化することで、RDNA 3ベースのRadeon Pro W7800と比較して、FP16/BF16の行列演算では2倍、INT8やINT4の行列演算では4倍のスループットを実現する。また、RDNA 3では対応していなかったFP8での行列演算に新たに対応しており、正確性を維持したままAI推論の演算を行なうことが可能になる。

COMPUTEX TAIPEI 2025で発表されたのは「Radeon AI PRO R9700」。チップそのものは「Navi 48」の開発コードネームで知られるダイで、「Radeon RX 9070 XT」に採用されているものと基本的には同じとなっている。最大の違いはメモリ容量で、Radeon RX 9070 XTが最大16GB(GDDR6)なのに対して、Radeon AI PRO R9700は32GB(GDDR6)を搭載する。

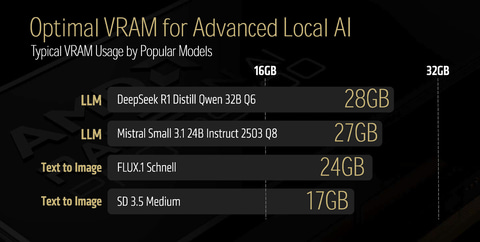

メモリ容量を増やしているのは、AIアプリケーションの開発を想定しているためだ。たとえばLLMの「DeepSeek R1 Distill Qwen 32B Q6」であれば28GB、「Mistral Small 3.1 24B Instruct 2503 Q8」であれば27GB、イメージ生成の「SD 3.5 Medium」であれば17GBと、16GBを超えるメモリ容量が必要になる。そうしたモデルサイズの大きなLLMやイメージ生成などのファウンデーションモデルをローカルで実行することを考えると、大容量のメモリが必須になる。

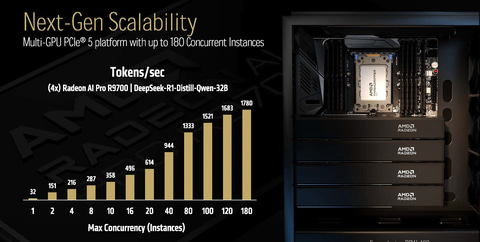

また、AMDのAIソフトウェア開発スタックとなるROCmを利用することで、4枚のRadeon AI PRO R9700を束ねて利用できる。その場合には128GBのメモリを搭載する1つの巨大GPUとして使えるようになり、よりサイズの大きなLLMなどを性能低下させることなく実行することも可能になる。

![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)

![【中古】 DELL Inspiron 3543 Core i5 5200U Wi-Fi USB3.0 HDMI [92843] 製品画像:19位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/risemark/cabinet/pic/928a/92843.jpg?_ex=128x128)

![青天 [ 若林 正恭 ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0665/9784163920665_1_10.jpg?_ex=128x128)

![中島颯太 2nd写真集『タイトル未定』特別プレミアム版 [ 中島 颯太(FANTASTICS) ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5217/9784344045217.jpg?_ex=128x128)

![柚乃りかファースト写真集「ハイパーエロチカZ」 [ 柚乃りか ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/noimage_01.gif?_ex=128x128)

![【楽天ブックス限定特典】乃木坂46川崎桜 1st写真集『エチュード』(限定カバー) [ 川崎桜 ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1009/2100014821009_1_3.jpg?_ex=128x128)

![例解学習国語辞典第十二版・漢字辞典新装版 名探偵コナンバッグ付きセット [ 小学館 ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9581/9784095019581_1_2.jpg?_ex=128x128)

![人生アップデート大全 停滞した自分を変える66の習慣 [ 池田 貴将 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3850/9784478123850_1_2.jpg?_ex=128x128)

![テレビマガジン特別編集 仮面ライダー 昭和46年~48年 講談社所蔵写真集 究極 [ 講談社 ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1309/9784065401309.gif?_ex=128x128)

![【楽天ブックス限定グッズ】中島颯太 2nd写真集『タイトル未定』(アクリルフォトプロップス) [ 中島 颯太(FANTASTICS) ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7259/2100014637259.jpg?_ex=128x128)

![お気楽領主の楽しい領地防衛 8【電子書籍】[ 青色まろ ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/3480/2000019753480.jpg?_ex=128x128)