笠原一輝のユビキタス情報局

インテル大野社長、IJKK創立50周年となる節目を前に「日本発イノベーションを再び本社に」

2025年12月26日 06:11

Intelの日本法人となるインテル株式会社(以下: IJKK)代表取締役社長に昨年(2024年)に就任したのが大野誠氏。大野氏は前任となる鈴木国正氏の後任として2024年6月から現職にあり、特に本年の3月末で鈴木氏が会長職からも退任した後は、名実ともにIJKKのリーダーとしてけん引している。

その大野氏率いるIJKK、創立されたのは1976年4月28日で、来年で節目となる50周年を迎えることになる。Intelの海外子会社としては最初の会社として設立されたとされているIJKKだが、大野氏は「これまでIntelの節目節目に日本の影響が大きかったことは否定できない。世界初のマイクロプロセッサを開発したときのビジコン、そしてマイクロプロセッサビジネスに注力する要因となったのも日本のDRAMメーカー、そして世界初のノートブックPCも東芝のDynabookだった」とIntelと日本の深い関係に言及し、Intelの歴史の中で日本の影響が大きく、大野時代のIJKKではそうした日本初のイノベーションを本社にもたらしたいと強調した。

2025年の日本のPC市場は、最近では最高の1700万台超の見通しと良い年に、来年はその反動が予想される

――IJKKの社長に就任されてから約1年半が経過した。就任されてからここまでの自己評価などについて教えてほしい

大野氏(以下敬称略): 前任の鈴木国正氏とは近いところで一緒に仕事してきたのもあり、継続してやっていることも少なくない。ただ、本社側の体制も大きく変わったので、それと歩調を合わせながら組織改革をし、ビジネスを実践実行していくのかということを少しずつ前に進めてきた1年半だったと思う。

私は社長になる前には新規事業室長や経営戦略室長などをやってきて、半導体産業全体を見ると日本は素材や装置が非常に強いので、そうした会社さまとどうやって協業を進めながら、私どもの先端半導体製造につなげていくかを1つのテーマとしてやってきた。その1つの成果が後工程の自動化を行なっていくのを実現する業界団体となるSATAS(Semiconductor Assembly Test Automation and Standardization Research Association、半導体後工程自動化/標準化協同組合)で、現在も鈴木氏に音頭をとっていただいている。そうした取り組みは今後も行なっていきたい。

――Intelという会社はPCの半導体を提供する会社でもあり、データセンターのソリューションを提供する会社でもある。さらに最近はIntel Foundryという受託製造サービスも行なっていると、複数の事業を行なっている事業会社だ。その日本法人であるIJKKにとって重要な事業とはどれになるのか?

大野: IJKKにとってという意味でいえば、大黒柱はPCとデータセンター向けの事業となる。PCに関しては、ここ数年訴求していくAI PCを、その課題をさまざま解決しつつどうやって市場に普及させていくか、これが引き続き重要になる。

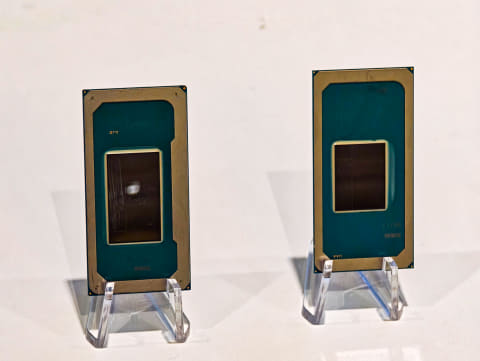

データセンターに関しては順調に伸ばしているところと、苦戦しているところがあるので、主力製品となるXeon 6、さらには来年投入する計画の次世代Eコア製品となるClearwater Forest、そのあたりをしっかり取り組んでいかないといけないと考えている。

さらに今いろいろな意味で注目されているAIへIntelとしても積極的に取り組んでおり、エージェント型AI(Agentic AI)やロボティックスの話をさせていただいている。いうまでもないが、日本の企業さまは、ロボットの分野で強みを持たれているところが少なくない。そうしたところとうまく協業しながらビジネスを広げていきたいと考えている。

――本年の日本のPC市場をどう評価されているか教えてほしい。

大野:日本のPC産業にとって、2025年は非常に良い一年だったと感じている。特に上半期(1月~6月期)は、Windows 10 EoSに向けて大企業向けPCのリフレッシュが進んだ。下半期(7月~12月期)には大企業向けの需要は落ち着き、今度は中小企業向けの需要が高まっていった。このように企業向けに関しては、高い需要に支えられて非常に良い1年だったと思う。

一般消費者向けに関しては上半期はあまり勢いがなかったが、夏頃からWindows 10 EoSに向けて出荷台数も増えていき、引き続き第4四半期に関しても悪くない数字が出ている。

また、GIGAスクール向け端末のリフレッシュもこうした動向に良い影響を与えたと考えている。多くの自治体様で、弊社のSoCを搭載したChromebookやWindows端末を選んでいただき、それも台数増に大きく貢献したと評価している。

現時点(インタビューしたのは12月の半ば)では最終的な数値は出てきていないが、1,700万台は超えるだろうと弊社内では予想しているし、調査会社の数字でも同じような数字になっていると承知している。

――そうした良い1年の後に来る、2026年の予想を教えてほしい。

大野:前回のWindows OSサポート終了時にも反動というのはあった。ただ、日本とグローバルではリフレッシュの傾向というのはだいぶ違っていて、日本はリフレッシュがこの1~1年半ぐらいで急速におこっている。それに対してグローバルではそうでもなかったという違いがある。日本では大企業向けだけを見ても2割成長となっているが、グローバルベースで見ると4%に過ぎない。

そう考えると、日本ではEoSによるリフレッシュ需要があり、GIGAスクールの需要がありという状況だったので、その反動が大きくなってしまうことは避けられない。そこはしっかりAI PCの需要を喚起して、その反動を少しでも埋めていかないといけない、これが重要になってくると考えている。

AI PCの普及に向けてローカルAIアプリケーションの充実が必須

――そのAI PCだが日本での取り組みについて教えてほしい。

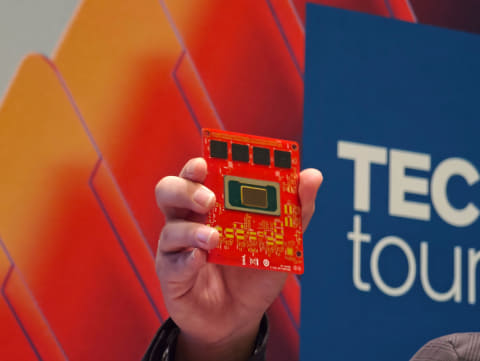

大野: AI PCは徐々に売り上げを伸ばしている。現在実測ベースで3台に1台がAI PCという状況になっている。我々の出荷ベースで見ていても30%程度がAI PCであると見えていて、来年に関しては半分がAI PCになると予想している。というのも、Panther Lakeなどが出荷され、それが幅広い市場をカバーする。

そうしたSoC側の準備が整うのと同時に、アプリケーションソフトウェアの準備も進めていかなければならない。現状企業ユーザーがAI PCをご採用いただいているのは、“旧製品の性能やバッテリ駆動時間が長くなかったのでAI PCを選ぶ”というお客さまが多く、AIを使いたいからAI PCを選ぶというお客さまがまだまだ少数というのが現状だ。

もちろん、先進的な取り組みを行なっているユーザーさまではCopilot+ PCの機能を使いたいからというところも出始めてきてはいるが、やはりそうしたお客さまがAI PCを使いたいというアプリケーションを増やしていく必要がある。それが我々がAI PCに感じている課題感だ。

もちろんIntelも何もしていないわけではなく、グローバルには「AI PC Acceleration Program」というAI PCのソフトウェアを開発するIHV、ISV向けの開発を加速するプログラムを始めている。そうしたグローバルの取り組みだけでなく、日本の企業向け、日本人向けのアプリケーションの可能性を探っており、そうしたAI PCのアプリケーションの開発を手助けする取り組みをしている。

「Pear Experience」というのがそれに該当し、IntelのAI推論開発キットになるOpenVINOを使っていただいて、簡単にAI PCのアプリケーションを開発できるようにワークショップを開催している。AIではこうしたツールを使っていただくことで、より手軽にアプリケーションを構築できるようになってきている。

また、AIアプリケーションというと、現状クラウドベースで動作しているものがほとんどだが、そういったものをPCローカルで動かしたいというニーズが高まっている。たとえば、議事録アプリなどがその代表例で、AIが文字起こしをして要約を行なうというものだが、音声や会議の様子をクラウドに送るという抵抗感が非常に強い。

たとえばお客さまとの秘密保持契約に違反する……業務にクラウドを利用するにはさまざまな制約がある。それをPCローカル上で行なうことでそうした課題を解決できる。今いくつかのISVとそういうお話をしている状況だ。

――結局のところ新しいハードウェアとそれに対応したソフトウェアは常に「鶏と卵」(英語でいうところのChicken and Egg)の関係で、どちらかを強制的に生み出していかなければ何も発展しない。その意味で魅力的なAIアプリケーションを作り出すことは、AI PCの普及には重要だと思う。

大野: その通りだ。我々の反省点の一つとして、Meteor Lake(Core Ultra シリーズ1)からAI PCの取り組みを始めたが、今から見ると性能に課題があった。しかし、Panther Lakeの世代では、性能も十分高くなり、それを生かしたアプリケーションも出そろいつつある。

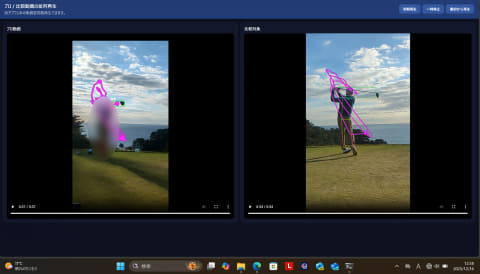

たとえば、これは弊社の社員がOpenVINOを利用して作ったゴルフのアプリだが、ゴルフの上手な人とそうではない人のスイングを解析して、上手ではない人はどこに課題があるかを調べるもので、弊社のLunar Lake(Core Ultra 200Vシリーズ)上で動作している。このアプリはWi-Fiを切っても動くことからも分かるように、ローカルのNPUやGPUなどを利用して動作している。

こうしたアプリを増やしていくことで、ローカルでAIを実行するメリットというのをもう少しビジュアル的にお見せできるようになると考えており、PCメーカーさま、ISVさまなどと協力してローカルで動作するAIアプリケーションを増やしていきたい。

リップ・ブー・タンCEOのIntel組織改革に合わせて日本でも改革を進める

――Intelにとって重要なビジネスになりつつあるIntel Foundryの日本での活動に関してはどうか?

大野: Intel Foundryに関してはグローバルベースでの活動になり、IJKKはその活動を支援するという立場になる。ファウンドリビジネスに関しては、我々のようなIntelブランドの最終製品を販売している部門と厳しいファイアウォールを立てており、ファウンドリのお客さまの情報が事業部門には一切流れてこないようになっている。このあたりはIntel Foundryを活用するお客さまに安心してファウンドリサービスをご利用いただけるように厳しく統制されている。

――Intelの新しいCEOとして、リップ・ブー・タン氏が3月に就任した。そこから9カ月が経過しようとしているが、タン氏の就任後、Intelはどのように変わったか?

大野: リップ・ブー自身は、ソフトバンクグループの社外取締役だった時もあり、ケイデンス社のCEOだった時代にも日本のさまざまな企業と親密な関係を築いているなど日本をよく知っている経営者だと私は考えている。今はまさにIntel自体を構造改革しようとさまざまな取り組みを行なっている。最近も新しい政府関係担当の上級副社長としてロビン・コルウェルを任命したし、またCMCO(Chief Marketing and Communications Officer、最高マーケティング・コミュニケーション責任者)としてアニー・シェアを任命した。

また、9月にはCCGのリーダーにジム・ジョンソンが昇格したし、DCAIのリーダーには外部からケボーク・ケキチアンを招請するなど、内部昇格と外部からの招請をバランスよく行なっている。

また、組織のフラット化にも取り組んでいる。これはIntelに限らないことだが、会社が大きくなると組織のレイヤーが増えて、そのレイヤーごとに承認を取らないと話が前に進まないことが課題になっていく。それを取り除こうというのがリップ・ブーの取り組みで、私から見るとリップ・ブーの作業量は増えるので大変だと思うのだが(笑)。彼は技術のことも分かり、ビジネスも分かっている。それに加えて投資家の顔としてもある、それでいくつか顔をもって取り組んでいると思う。

――Intel本社のマーケティングの体制も変わっていくことがアナウンスされている。それの日本への影響は?

大野: マーケティング体制の変更というのは、アクセンチュア(Accenture)さまとのパートナーシップの話だと思う。基本的には弊社のマーケティング部門がアクセンチュアさまと一緒にくんで効果的なマーケティング施策を行なっていくという取り組みになる。そういう本社の取り組みと同時に、APJ(Asia Pacific Japan、Intelのグローバルな組織は、本社→リージョン→各国の子会社という形で階層化されていて、IJKKはAPJという中国を除くアジア太平洋地域の国+日本のリージョンに属している)でも同じような取り組みを開始しているところだ。今後アクセンチュアさまとの役割分担を明確にしながら全体の効率効果を上げていこうという話だとご理解いただきたい。

ただ、これまでもマーケティングの施策は、広告代理店さまと一緒にやってきた。アクセンチュアさまとの提携もそれと同じようなイメージで捉えていただければいいのではないかと思う。

日本初のイノベーションがIntelを変えてきた、再びそうしたことを実現していくことがIJKKの役割

――今後IJKKが注力していきたいエリアはどこか?

大野: やはりエージェント型AIやフィジカルAIなどの新しいAIのトレンドに弊社としても注力していきたいと考えている。

これらの新しいトレンドでは、同時に細分化も発生しているように見える。NVIDIAという強力な存在がいて、産業のエコシステムも彼らを取り囲む無用な形で構築されつつあるが、フィジカルAIやエージェント型AIを1つ1つ見ていくと、彼らだけでそれをカバーできているのかというとそうではない。たとえばフィジカルAIではヒューマノイドのような、従来はロボティックスといわれていたエリアだが、そこは従来日本の企業さまが強いエリアだった。それとフィジカルAIって似て非なるものだ。

我々IntelもPanther Lakeをロボティックスの1つのプラットホームとして出す戦略を考えており、ミドルウェアも含めてフィジカルAIやロボティックス向けに提供していきたい。というのも、フィジカルAI、ロボティックスのエッジでは、性能が大事なのはもちろんだが、同時の消費電力も重要であり、電力効率に優れたPanther Lakeはその選択肢になりうると考えている。

――確かにIntelは歴史的に見て組み込み向けが強い、そうした延長線上にエッジAIにも取り組んで行くということだと理解した。エージェント型AIに関してはどうか?

大野: エージェント型AIに関して、Intelはオープンなソフトウェアスタック群というのを訴求している。AIのソフトウェア開発には、それなりのノウハウと開発期間が必要になってくる。Intelはそうしたソフトウェアを開発するソフトウェアスタック群を無償で提供するといっており、今大企業の皆さまから注目を集めている。

Intelが提供するソフトウェアスタック群は、ハードウェアに依存しないソフトウェアスタック群になっている。もちろんIntelのハードウェアでも動くし、競合他社のハードウェアでも動くようになっている。それを使ってエージェント型AIを構築するというところがとても好評を得ている。

エージェント型AIというのはエージェント同士がやりとりをするが、そこにかなりのトークン数がかかる。この爆増するトークン数に対してどれだけのコストを払わないといけないというのが企業側の関心事で、Intelの調査ではエージェント型AIをGPUだけでなく、CPUやGPUを組み合わせてヘテロジニアスに実現した方がTCOが1.7倍改善すると説明している。今後そうしたメリットを積極的に訴求し、日本の大企業がエージェント型AIを実現する時の助けになりたいと考えている。

――2026年に向けてIJKKはどのように取り組んで行くか教えてほしい。

大野: 実は2026年は我々IJKKにとって設立されてから50周年の年になる。私で12代目の社長ということになるが、私がIntelに入社したのは2000年になるので、ちょうどこれまでIJKKの歴史の半分を見てきたことになる。

Intelという会社は、最初のマイクロプロセッサであるIntel 4004でのビジコンとの協業の話もそうだが、節目節目で日本と深い関わりがある。もともとIntelはDRAMの会社だったのに、マイクロプロセッサに注力してDRAMから撤退を決めたときも、日本のDRAMベンダーの存在が大きかった。

また世界初のノートPCは日本の東芝が開発したdynabookだったこともよく知られている事実だ。また、後にULV(Ultra Low Voltage)のPentiumを出荷するきっかけになったのも、日本メーカーがTransmetaの超低消費電力のプロセッサを採用したことがきっかけだった。このように、Intelというのは日本との深い関わりの中で成長してきた企業だと我々は考えているのだ。

従って次の50年もそれを続けて行くこと、それがIJKKの役割だと我々は考えている。AIであろうが、量子コンピュータであろうが、日本は米中という巨大な国家に挟まれて埋もれてしまっているように見えるが、実はそうではない。日本初のイノベーションというのを多数持っており、それをIntelの本社に紹介して必要なものを製品に取り込む、それがこれまでのIJKKとしての大事な役割だったし、これからもそうでありたいと考えている。

![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】 伊藤園 磨かれて、澄みきった日本の水 2L 8本 ラベルレス [ ケース ] [ 水 ] [ 軟水 ] [ ペットボトル ] [ 箱買い ] [ ストック ] [ 水分補給 ] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/41n0o65dSkL._SL160_.jpg)

![[アウトレット] Pixio ゲーミングモニター 27インチ WQHD ホワイト 180hz PX278WAVE 白 Fast IPSパネル ブルー ピンク ゲーム モニター HDR 新品 1ms 非光沢 ブルーライト軽減 VESA 壁掛け pcモニター 液晶 ディスプレイ テレワーク ピクシオ 公式 【2年保証付き】 製品画像:3位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/pixiogaming/cabinet/outlet/px278w-outlet.jpg?_ex=128x128)

![BLUE GIANT MOMENTUM(7)【電子書籍】[ 石塚真一 ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1765/2000019711765.jpg?_ex=128x128)

![Numero TOKYO (ヌメロ・トウキョウ)4月号増刊 2026年 4月号 [雑誌] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0466/4912172000466_1_2.jpg?_ex=128x128)

![陰の実力者になりたくて! 07(7) [ 逢沢 大介 ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2909/9784047382909.gif?_ex=128x128)

![薬価・効能早見表 2025年4月版 適応疾患・禁忌疾患・用法用量・薬価の全覧 [ 医学通信社 ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9773/9784870589773_1_4.jpg?_ex=128x128)

![言霊の幸わう国 言葉の力で世界を変える [ 並木良和 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2142/9784594102142.jpg?_ex=128x128)

![王太子様、私今度こそあなたに殺されたくないんです! 〜聖女に嵌められた貧乏令嬢、二度目は串刺し回避します!〜(9)【電子書籍】[ おしばなお ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/9275/2000019759275.jpg?_ex=128x128)

![一九世紀の豪農・名望家と地域社会[本/雑誌] (単行本・ムック) / 福澤徹三/著 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/neowing-r/cabinet/item_img_672/neobk-1338079.jpg?_ex=128x128)