イベントレポート

富士通はどうしてNVLink FusionでNVIDIAと協業することを決めたのか?

2025年5月26日 15:57

NVIDIAは、5月20日から台湾・台北市で開催されたCOMPUTEX 2025に出展し、スタートアップ向けや同社のデータセンター向けのソリューション展示を行なった。また、開幕前日の19日には、NVIDIA CEO ジェンスン・フアン氏による基調講演が実施され、主にデータセンター周りの発表が行なわれた。

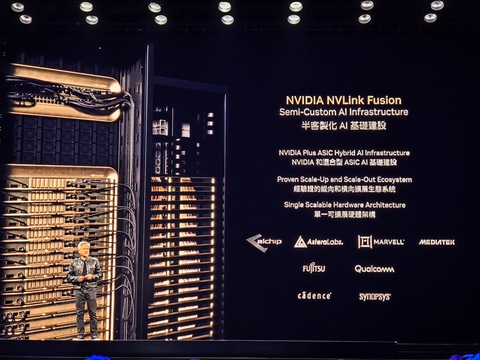

その中で、NVIDIAはNVLink Fusionと呼ばれる技術を発表。これまで、NVIDIA GPUとスケーリングアップ用のインターコネクト、およびNVIDIA GPUとNVIDIA CPUとの接続用インターコネクトとして使われてきたプロプライエタリな「NVLink」を、パートナー企業に公開した。NVLink Fusionでは、NVIDIA GPUと他社CPU、NVIDIA CPUと他社AIアクセラレータの接続を許可するかたちになり、他社の半導体製品をNVIDIAのエコシステムに取り込めるようになる。

そうしたNVLink FusionでCPUパートナーとなったのが富士通だ。富士通は、自社設計のArmv9アーキテクチャCPUとなる「MONAKA」を現在開発中で、2027年に投入を計画している。そこで、富士通株式会社 富士通研究所 先端技術開発本部 エグゼディレクター 吉田利雄氏にお話を伺ってきた。

NVIDIAがNVLink Fusionを導入した背景とは

本題に入る前に、半導体メーカーにとってインターコネクトがどのような存在であるかを説明する必要があるだろう。インターコネクトは戦略的な価値を持つ「資産」だ。

というのも、その企業のCPUやGPUが魅力あるエコシステムを構築している場合、そのエコシステムに「タダ乗り」したいと考える競合メーカーが必ず現われる。もちろん、PCI Expressのようなオープンな汎用バスに接続するのであれば、CPUやGPUメーカーも問題ないと考えるが、CPUやGPUの内部バスと同じような速度や帯域でデータがやりとりできるようなインターコネクトに接続するとなると話は別だ。

そうしたことを防ぐため、CPUやGPUメーカーはインターコネクトをプロプライエタリ、つまり知的所有権で保護して、その利用は自社製品だけに限るということをしている。Intel CPUのQPI(Quick Path Interconnect)、AMD CPU/GPUのInfinity Fabric、NVIDIA CPU/GPUのNVLinkなどのインターコネクトはいずれもプロプライエタリで、基本的に外部の半導体メーカーなどには公開されていない。

以前NVIDIAは、NVLinkをIBMのCPU(Power)に限定的に公開したことがある。それは、IBMの競合だったIntelやAMDのx86プロセッサに対してインターコネクトを公開してほしいというメッセージだったと理解されてきた。

つまり、NVIDIAのGPUとx86プロセッサをNVLinkのような高速で広帯域なインターコネクトで接続することで、処理の高速化を実現するためだと考えられてきたのだが、その時点ではCPUメーカーの方がパワーバランスではまだまだ上で、NVIDIAのGPUはPCI Expressのような汎用バスでCPUと接続することを強いられてきた。

しかし、生成AIがブームになることで状況は180度変わった。今や、エンドユーザーが欲しがっているのはNVIDIAのGPUであって、CPUはすでに傍役になっているのが現状だ。もちろん、これまで使いこなしてきたCPUアーキテクチャがいいというエンドユーザーは少なくないが、大規模にGPUで学習を行なう場合には、CPUはArmでもx86でもよいというのが現状になってきている。

そうしたときに、IntelやAMDは相変わらずインターコネクトをプロプライエタリにしているままだ。より正確に言うのなら、UALink(Ultra Accelerator Link)というオープンな規格を推進する業界団体(UALink Consortium)は作られていて、IntelもAMDも参加し、AMDのInfinity Fabricをベース技術として、CPUとAIアクセラレータのインターコネクトとして利用できるようになっている。

そうした動きに対するNVIDIAの答えが、今回発表されたNVLink Fusionになる。NVLink Fusionは、現状ではNVIDIAのCPUかGPUと接続する場合のみという前提条件は付くが、NVLinkの技術をNVIDIAのパートナー企業に公開して提供する取り組み。NVIDIAのパートナー企業は、NVIDIAからNVLinkの設計情報などを、SynopsysやCadenceをはじめとしたEDA企業経由で受け取るなどして、自社のシリコンやチップレットとしてパッケージに組み込めるようになる。

UALinkがオープンな規格として提供されるのに対して、NVLink FusionはNVIDIAが手綱を握っている半オープンな規格というのが現時点での実態になるだろう。

NVLink Fusionへの対応は、NVIDIA GPUとの高度な融合を実現するため

そうしたNVLink Fusionに対応することになった富士通だが、富士通株式会社 富士通研究所 先端技術開発本部 エグゼディレクター 吉田利雄氏は次のように述べた。

「スーパーコンピュータの富岳で培った低消費電力でかつ高性能という技術を汎用CPUとして提供するのがMONAKAになる。MONAKAではそうした技術をハードウェアだけでなく、高速コンパイラなどを合わせて提供することで、ソフトウェアに関しても最適化して提供することをしていく。その中でAIに関してはもちろんCPU上での実行も訴求していくが、NVIDIA GPUとソフトウェアがほしいというお客様も多く、富士通としてはより多くの選択肢を提供するという意味で今回の協業に至った。

弊社の理解としては、NVLink Fusionのメリットというのは、NVIDIA様のソフトウェアがそのまま動作するエコシステムをMONAKAのエコシステムに直結できるという点にある。そうした中で、AIを必要とするお客様に最適な環境を提供するという観点から、シリコンレベルでの最適化ということでNVIDIA様とお話をさせていただき、NVLink Fusionを利用してハードウェアを利用した最適化をしていこうと考えた」

NVLink Fusionに対応することは、CUDAやCUDA-XなどのNVIDIAのソフトウェアソリューションを有効活用してNVIDIA GPUを有効的に活用するだけでなく、ハードウェアのレベルでNVLinkをシリコンに取り込む事で最適化していく、それが狙いだという。

ところで、富士通は実はUALink ConsortiumのContributor Member(参与会員)で、UALinkにもコミットしている状況だ。これに関して吉田氏に問うと「富士通はUALinkのメンバーでもあることは事実で、今回NVLink Fusionとの提携とは別の話となる。弊社としてはお客様が必要とするものを提供するということが基本姿勢になる」と述べた。具体的な説明は避けたが、富士通としてはNVLink Fusionだけに賭けるというのではなく、UALinkに関しても関与を続ける姿勢だという。つまり、MONAKAないしはその後継製品ではUALinkとNVLinkの両対応になる可能性が高いということだ。

なお、吉田氏によれば、現時点では2027年投入予定のMONAKAでNVLink Fusionに対応するかどうかは明らかにしていない、というのが正式な答えだとのこと。もしかしたら搭載しているかもしれないし、そうではないかもしれないということだ。

こればっかりは、今回のNVIDIAとの提携がどの段階で済んでいたのか次第で、もしMONAKAの開発のかなり早い段階からそれが進んでいたのであれば、NVLinkが実装されているだろうし、そうではなければMONAKAの次の製品で搭載ということになる。このあたりはMONAKAが正式に発表されて詳細が明らかにされるまで分からないというのが現状となるだろう。

独自アーキテクチャを採用したデータセンター向けCPUとなるMONAKA、高いセキュリティも実現

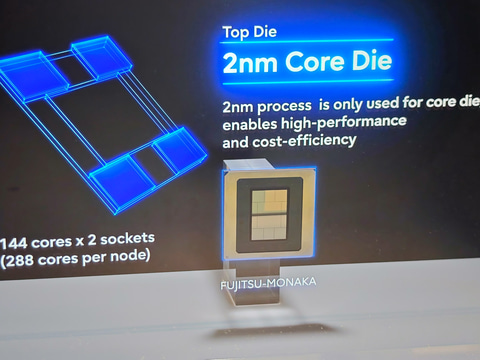

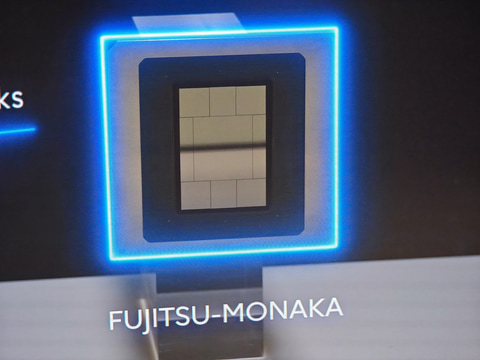

富士通のMONAKAは、既報の通りArmv9のアーキテクチャライセンスを元に、富士通が自社設計したArm CPUになる。富士通は理研のスーパーコンピュータ「富岳」用のCPUである「A64FX」でも、独自のArmv8+SVE(Scalable Vector Extensions)に対応したCPUアーキテクチャを設計しており、今回のMONAKAではそれがArmv9世代にアップグレードされるかたちになる。チップレット構造になっており、メインのダイはTSMCの2nmで製造されることがすでに明らかにされている。

なお、Armベースのデータセンター向けCPUは、NVIDIAのGraceもそうだが、ArmのNeoverse V2などArmのIPデザインベースになっている製品がほとんどで、独自アーキテクチャの製品はほとんどないのが現状だ。世界中を探してみても、Armのアーキテクチャライセンスで独自のCPU設計を行なっているのは、Apple(Aシリーズ/Mシリーズ)、Qualcomm(Oryon CPU)、そして富士通ぐらいなので、NVIDIA GPUの顧客視点で考えれば、今回の富士通、そしてQualcommがNVLink Fusion対応CPUの開発意向を表明したことは、Arm CPUの選択肢がNeoverse以外に広がったことを意味する。

富士通の吉田氏によれば「MONAKAではArmv9互換になるため、Armから提供されているArmv9の開発キットが活用できるほか、オープンソースを元にした富士通独自のコンパイラも提供することを計画している。富士通からもそうしたオープンソースへの寄与を進めており、MONAKA向けにチューニングしたものをオープンソースで提供する」とのことだった。オープンソースコミュニティに貢献しながら、MONAKAへの最適化を実現していくという取り組みになる。

また、MONAKAが急速に注目を集めるようになっている背景として、国家安全保障上の観点などから、IT技術やデータの保存を他国に依存することに対し、警鐘が鳴らされるようになった社会情勢の変化がある。吉田氏は「そうしたお声をいただいているのもあるが、MONAKAではConfidential Computingに対応している。クラウドでCPUを利用する場合に設定を間違えて、見えてはいけない情報が外部に公開されてしまうことがある。しかし、Confidential Computingによる暗号化技術を活用すると、バックドアなく暗号化することが可能になる」と述べ、より高いセキュリティを国産の技術で提供できることもMONAKAの1つの特徴だと強調した。

なお、吉田氏によれば、MONAKAは2027年に市場に投入される計画で、現在鋭意開発中とのこと。今回のNVIDIAとのNVLink Fusionによる協業で、MONAKA単体での導入を計画していた顧客はもちろんこと、GPUベースのAIコンピュータは別途導入を計画している顧客に関しても、MONAKA(あるいはその後継製品)+NVIDIA GPUというかたちで導入ができることになる。その意味で、今回の両者の協業は日本のAIスーパーコンピュータ界隈にとってはとても歓迎できる発表と言えるだろう。

![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)

![黒/白2色 楽天1位!384冠!モニター 23.8インチ 27インチ 200Hz/180Hz/165Hz/100Hz ゲーミングモニター 1ms応答 pcモニター パソコン モニター 非光沢 VA チルト VESA Freesync スピーカー内蔵[1+1年保証] cocopar 製品画像:9位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/qifeng/cabinet/09826274/09826275/imgrc0105783334.jpg?_ex=128x128)

![液晶ディスプレイ アイ・オー・データ DI-A271DB [ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/3辺フレームレス] 製品画像:8位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/etre/cabinet/itemimage25/1267169.jpg?_ex=128x128)

![IOデータ 275Hz&WQHD対応ゲーミングモニター KH-GDQ271UA GigaCrysta [27型 / WQHD(2560×1440) / ワイド] ブラック 製品画像:5位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/r-kojima/cabinet/n0000001586/4957180185699_1.jpg?_ex=128x128)

![otonaMUSE4月号増刊 2026年 4月号 [雑誌] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0468/4912121660468_1_2.jpg?_ex=128x128)

![Hobby JAPAN (ホビージャパン) 2026年 4月号 [雑誌] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0462/4912081270462_1_2.jpg?_ex=128x128)

![デコピンのとくべつないちにち (単行本 608) [ 大谷 翔平 ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9368/9784591189368.jpg?_ex=128x128)

![青天 [ 若林 正恭 ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0665/9784163920665_1_10.jpg?_ex=128x128)

![2026年度版 合格革命 行政書士 肢別過去問集 [ 行政書士試験研究会 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3617/9784847153617_1_53.jpg?_ex=128x128)

![anuans Special Bag Book [ anuans ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6007/9784299076007_1_3.jpg?_ex=128x128)

![マンガの裏技 ヒット作を生み出す50のコツ [ 小林 翔 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5230/9784845925230_1_35.jpg?_ex=128x128)