ニュース

京都大学ら、リチウムイオン電池の倍の容量の全固体電池材料を開発。主成分は鉄、カルシウム、酸素

2025年6月23日 17:21

京都大学人間・環境学研究科の山本健太郎特定准教授(現奈良女子大学准教授)、内本喜晴同教授らの研究グループ、および量子科学技術研究開発機構、東京大学、兵庫県立大学、東京科学大学、トヨタ自動車株式会社は共同で17日、リチウムイオン二次電池正極容量をはるかに超える全固体フッ化物イオン二次電池新規高容量インターカレーション正極材料の開発に成功したと、国際学術誌「Advanced Energy Materials」電子版にて報告した。

リチウムイオン二次電池は現在広く利用されているが、材料のリチウムが希少金属であることから、より入手が容易な材料で置き換える研究が進められている。特に近年の電気自動車用電池などの大規模な二次電池需要に対応するため、希少金属を用いず、かつ高容量な正極材料の開発に関心が集まっていた。フッ化物イオンをキャリアとして用いる全固体フッ化物イオン二次電池が有力視されており、研究グループでは酸素分子結合形成を用いる酸フッ化物正極を開発してきたが、リチウムイオン二次電池の正極材料を超える重量容量をありふれた元素で実現するには至っていなかった。

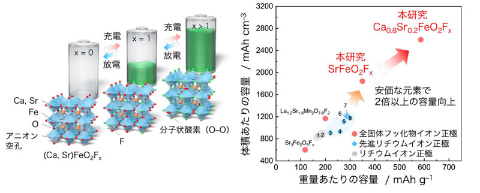

研究グループは今回、地殻存在度4位の鉄、5位のカルシウム、1位の酸素を主成分とするCa0.8Sr0.2FeO2Fxが既存のリチウムイオン二次電池正極材料の2倍以上の可逆容量を示すことを発見した。この材料でのフッ化物イオンの挿入・離脱機構をX線吸収分光法、共鳴非弾性X線散乱法、X線回折法などで分析した結果、フッ化物イオンが構造内で酸素イオンと反応し、分子状酸素を形成することが判明した。これにより、形状構造から予想されるよりもはるかに多くのフッ化物イオンを可逆的に挿入可能となり、580mAhg-1(1gあたり580mAh)という高い容量が得られるという。現状のリチウムイオン二次電池正極容量はおよそ150~200mAhg-1程度であり、倍以上の容量を実現できることになる。

これまでにも、リチウムイオン二次電池において、部分的に分子状酸素の形成が起こることが分かっており、高エネルギー密度化に向けて研究が進められていた。今回この分子状酸素形成が大規模に起こりうると明らかになったこと、また利用可能な元素の選択肢も豊富であることから、多量のフッ化物イオンの挿入・離脱反応を制御してより優れた特性を示す材料や電池の開発が期待できる。

研究グループは今回の成果を踏まえ、従来のリチウムイオン二次電池を採用する電気自動車に対し2倍以上の航続距離を実現する、安全かつ安価な電気自動車の実用化を目指すとしている。

![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)

![注釈金融商品取引法【改訂版】〔第2巻〕業者規制 [ 岸田 雅雄 ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4506/9784322134506_1_2.jpg?_ex=128x128)

![[新品]BORUTO-ボルト- -TWO BLUE VORTEX- (1-7巻 最新刊) 全巻セット 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mangazenkan/cabinet/syncip_0066/m8880434283_01.jpg?_ex=128x128)

![Newton (ニュートン) 2026年 4月号 [雑誌] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0460/4912070470460_1_3.jpg?_ex=128x128)

![仕事と心の流儀 (講談社現代新書) [ 丹羽 宇一郎 ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6217/9784065146217_1_18.jpg?_ex=128x128)

![角川まんが学習シリーズ 日本の歴史 全16巻定番セット [ 山本 博文 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1374/9784041131374_1_19.jpg?_ex=128x128)

![暁星 [ 湊かなえ ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8562/9784575248562_1_3.jpg?_ex=128x128)