Ubuntu日和

【第75回】自宅ネットワークを10GbE化してみた

2025年6月14日 10:45

それまでのネットワークについて

インターネット

筆者は大阪に住んでいるので、NTT西日本のフレッツ光サービスを利用している。具体的には「マンション・スーパーハイスピードタイプ隼」である。速度の理論値は1Gbpsとなる。ISPはOCNで、料金内でPPPoEとIPoEを併用できるため、ルーターを2つ置いている。

なおインターネット回線を10GbE対応プランにする予定はない。単純に月額費用を上げたくないからだ。

宅内ネットワーク

IPoEのネットワークはセグメントを192.168.13.x系列とし、LANは2.5GbEにしていた。ルーターは「WN-DAX3000QR」だった。スイッチングハブは「ETQG-ESH08」で、こちらも電源を落としてしまった。

PPPoEのネットワークはセグメントを192.168.14.x系列とし、ルーターは「RTX830」だ。ルーターの勉強をしようと思って大枚を叩いて買ったものの、結局ただのVPNルーターになっていてちょっともったいない。

WN-DAX3000QRはPPPoEブリッジ(PPPoEパススルー)機能に対応していなかったので、以前はONUに5ポートスイッチングハブを接続していた。よもやこのような基本的な機能に対応していないとは思っておらず、下調べをしなかったのが悪かった。

ほかにもWN-DAX3000QRはたまに無線LANが使用できなくなる(有線LANは使用できる)不具合があって、そのたびに再起動していたが、ほかにはこれといって問題はなかった。NICもだいたいのPCには2.5GbEを内蔵しており、追加の費用もあまり必要なかった。必要な場合はマザーボードにある無線LANモジュール用のM.2スロットに接続するNICを購入したりした。中途半端だが、レビューはこちらの記事に書いた。

その後PCIeスロットに合うカバーを購入したり、シリアルポート用と思われるパターンがあるケースを購入したりして重宝している。もっとも、10GbE化で取り外してしまったものもあるが。

新しいネットワーク

ルーター

新しくIPoEのネットワーク用ルーターにしたのは「Aterm WX11000T12」だ。購入したのは3月のことなのでよく覚えていないが、確かポイントを含めると3万円を切っていた。楽天経由での購入だったので、ポイントが筆者のおひるごはん(うどん)に化けたことは覚えている。

Aterm WX11000T12はPPPoEブリッジに対応しているため、5ポートのスイッチングハブは撤去した。今のところ大きな問題はないが、DHCPで配布できるIPアドレスが100個までという謎の制限がついているのはなぜだろうか。確か以前購入した機種も同じような制限だったと記憶している。

現状でアップリンクとLANがともに10GbEに対応しており、無線LANがついたご家庭用のルーターというは少ない。これが安く手に入ったのが宅内LANの10GbE化計画を推進することになった動機であることに疑いはない。

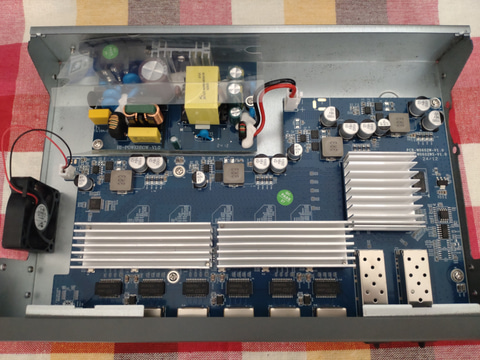

スイッチングハブ

スイッチングハブは何にするかすごく迷ったが、有名メーカー製はとても買えるような価格ではないのでハナから除外し、Amazonで調べていたら「FOXNEO 10gbps スイッチングハブ」がよさそうだったでこれにした。

ポート数はさして必要ではないこと、SFP+も使用する可能性があるのであったら嬉しいこと、アンマネージド(L2)であることが決定的であった。レビューによるとファンがうるさいということで、保証がなくなることを覚悟して静音ファンも購入している。

ファンを交換することにより保証はなくなったが、どうせあってないようなものだし気にしていない。

それはいいとして、たしかに若干は静音にはなるのだが、それでもやはりうるさい。筆者が座っているところから2m先くらいに置いてあるが、うるさい。普段はノイズキャンセリングヘッドフォンをしているのであまり気にならないといえばそうなのだが、うるさい。ワンルームで寝床と近いところにあったら気になって眠れない程度にはうるさいので、耳栓は必須である。

もともと家庭用ではなく騒音が気にならないようなところに置くものなので、そもそも用途が誤っているのだ。この1点だけでも、宅内ネットワークの10GbE化を行なわない動機になり得る。家庭用ファンレス10GbE対応スッチングハブが登場してほしいが、メーカーに開発する動機があるかは分からない。正直ない気はする。

NIC

うちには10GbE NIC内蔵PCはないので、NICは新調することになる。とはいえ全部を10GbE化するのは非現実的なので、1/2.5/5/10GbEが混在することになる。第67回で使用したUH125 ProのNICを生かすことができる。

ここでの検証はSFP+ポート搭載スイッチングハブとSFP+ RJ45モジュールを組み合わせている。特に後者は発熱がすごすぎて常用するのはちょっと無理だなと考えたことを記憶している。

前置きが長くなったが、今回購入した10GbE対応NICはAQC113C搭載モデルとした。

事前に1枚購入しており、特に問題なさそうだったので追加で3枚購入した。SFP+で統一することも考えたが、Intelの10GbE NICはモデルによっては2.5/5GbEに対応していないものもあり、対応しているものとなると高額なので断念した。AQC113Cは、今のところは全く何の問題もない。Windows 11でもドライバのインストールなしで認識したところまでは確認している。Windowsはあまり使わないので検証予定もない。

ベンチマーク

実際にどのぐらいの速度が出るのか計測していこう。

筆者がやりたいのはNASへのバックアップ高速化なので、現在使用しているNASと近いスペックのPCを用意し、それをサーバーとしてベンチマークを実行する。クライアントは何でもいいので、検証機とする。

サーバー機のスペックは次のとおりだ。

| メーカー | 型番 | |

|---|---|---|

| マザーボード | ASRock | N100DC-ITX |

| メモリー | Kingston | KVR32N22S8/8 |

| SSD | KIOXIA | EXCERIA SSD-CK500N3/N |

| ACアダプター | ELECOM | ACDC-1965FUBKC |

| ケース | SilverStone | SG13 |

クライアント機のスペックは次のとおりだ。

| メーカー | 型番 | |

|---|---|---|

| CPU | Intel | Core i3-10105 |

| CPUファン | Ainex | CC-01 |

| マザーボード | MSI | H510 PRO WIFI |

| メモリー | ADATA | AD4U266638G19-2 |

| SSD | KIOXIA | SSD-CK1.0N4P/N |

| ケース | In Win | IW-BP671/300B |

なおNICは共通なので省略する。

OSはともにUbuntu 24.04 LTSで、SMBサーバーはSambaではなく第71回で紹介したKSMBDを使用した。

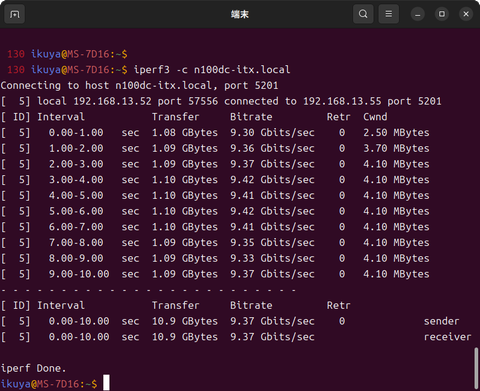

まずはiperf3から。結果は次の通りとなった。

9.37Gbpsということで、まずまずの速度といえる。

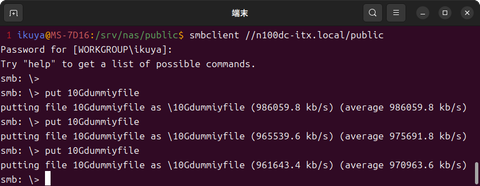

ではより実際の使用感に近い、smbclientコマンドで10GBのファイルを3回送った結果を見てみよう。

970963.6 kb/sは7.77Gbpsということだ。

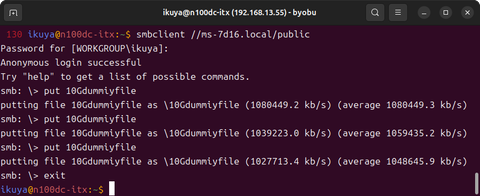

サーバーとクライアントを逆にしてみると次の通りとなった。

1048645.9kb/sは8.39Gbpsなので、少し速いもののそれほどの差はない。

第64回で同じようなテストを行なった際にはボトルネックはCPUではないかと考えたが、今回そうではないことが明らかになった。あとボトルネックになりそうなのはスイッチングハブだろうか。10GbEにするなら中途半端に2.5GbEを混ぜたりしないほうがいいということであろう。10GbEはボトルネックが入り込みやすいということでいい教訓になった。

結論

本記事は10GbE化を勧めるのかと問われると、どうしても渋い顔になってしまう。たしかにネットワークの速度は高速化するが、一方失われるもの(まとまったお金と静音な生活)も大きい。

またRealtekが10GbE NICを用意しているという話もあり、もう少し経つと諸々環境が揃うのであろうか。でもだとしたら、世の中にはもう少し5GbEネットワークがはびこっていてもいいはずなのだが。

![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)

![マンガで合格! 生成AIパスポート テキスト&問題集 [ 一般社団法人 生成AI活用普及協会(GUGA) ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8339/9784046078339_1_12.jpg?_ex=128x128)

![こうやって、僕は戦い続けてきた。 「理想の自分」に近づくための77の習慣 [ 菊池 雄星 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0602/9784569860602_1_6.jpg?_ex=128x128)

![GQ JAPAN (ジーキュー ジャパン) 2026年 4月号 [雑誌] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0465/4912045910465.gif?_ex=128x128)

![JTB時刻表 2026年 3月号 [雑誌] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0364/4912051250364_1_2.jpg?_ex=128x128)

![Numero TOKYO (ヌメロ・トウキョウ)4月号増刊 2026年 4月号 [雑誌] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0466/4912172000466.gif?_ex=128x128)

![ヤングジャンプ 2026 No.13【電子書籍】[ ヤングジャンプ編集部 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/5610/2000019575610.jpg?_ex=128x128)

![ジュニアクラウン中学和英辞典 第12版 新装版 [ 田島 伸悟 ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8445/9784385108445_1_6.jpg?_ex=128x128)

![薬局実務実習指導パーフェクトマニュアル 第6版 [ トライアドジャパン ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6346/9784296206346_1_4.jpg?_ex=128x128)

![【楽天ブックス限定特典】WILD BLUE CALENDAR 2026.4-2027.3(山下幸輝ソロ生写真) [ WILD BLUE ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7117/2100014827117_1_2.jpg?_ex=128x128)

![【楽天ブックス限定特典】WILD BLUE CALENDAR 2026.4-2027.3(鈴陽向ソロ生写真) [ WILD BLUE ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6912/2100014826912_1_2.jpg?_ex=128x128)