Hothotレビュー

みなぎってきたぜ!Unihertzが贈るキーボード付きスマホ「Titan 2」

2025年6月27日 10:41

筆者はスマートフォンのオンスクリーンキーボードでQWERTY配列を使っている。慣れればQWERTYよりフリック入力のほうが日本語入力が高速ということは知っている。そして「iPhone 3G」が日本に上陸してから17年目を迎えようとしているのに……だ。

その理由だが、

- PCでQWERTY配列の入力が多く、それに慣れている

- とっさに英単語を入力しなければならないシーンが多い(固有名詞など)

- 中国語の入力で結局QWERTYを使う

が挙げられる。そのためQWERTY配列が手放せないのだ。ただ、近年いくらオンスクリーンキーボードの機能が洗練されてきたと言っても、タッチのちょっとしたズレによる入力ミスは付きもので、メールの返信や本格的な長文入力で2~3回間違いが出ると「だぁ~!やってらんね!やっぱPC使うわ」となってしまうことが多い。

ならば、最初からiPhone登場以前のように物理キーボードをつけてしまえばスマートフォンでもちゃんと文字入力できるのでは?というのは誰もが一度は思うはず。そしてそれを製品化したのがUnihertzの「Titan」シリーズであり、その最新モデルが今回紹介する「Titan 2」だ。

24日夜からクラウドファンデイングが開始されたが、わずか6分で目標達成。26日の記事執筆時点で3,362名から1億4,374万円超の出資を募った。そんな絶大な人気を誇るTitan 2をいち早く入手できたので試用レポートをお届けする。

なお、今回はストレージ容量が量産機と異なるほか、チューニングもまだ完了していないとのことでベンチマークは許可されなかった。ただ、以前レビューした「Jelly Max」と同じDimensity 7300が採用されているので、同程度の性能として捉えれば良いだろう。

ちなみに現在製品を入手するための最小出資額は269ドル(約3万9,000円)から、出荷は2025年10月となっている。

| 【表】Unihertz Titan 2の主な仕様 | |

|---|---|

| プロセッサ | MediaTek Dimensity 7300 |

| メモリ | LPDDR5 12GB |

| ストレージ | UFS 3.1 512GB(試作機は256GB) |

| メインディスプレイ | 1,440×1,440ドット表示対応4.5型 |

| サブディスプレイ | 410×502ドット表示対応2型 |

| OS | Android 15(Android 17までアップデート対応予定) |

| 無線 | Wi-Fi 6、Bluetooth 5.4 |

| WAN | 2G/3G/4G/5G |

| センサー | 指紋、加速度、電子コンパス、ジャイロスコープ、近接、照度 |

| その他 | NFC、赤外線、USB Type-C、FMラジオ |

| カメラ | 5,000万画素メイン+800万画素3.4倍望遠+3,200万画素前面 |

| 本体サイズ | 88.7×137.8×10.8mm |

| 重量 | 235g |

【15時追記】Androidのバージョンについて、当初はAndroid 15だが、少なくとも17までアップデート対応すると公式決定がありました。

過去のTitanシリーズをおさらい

まずは過去のラインナップをちょっとおさらいしておこう。初代Titanは2019年に登場。プロセッサにHelio P60、メモリ6GB、ストレージに128GB、1,432×1,436ドット表示対応の4.5型液晶、そしてOSにAndroid 10を搭載したモデルだ。IP67準拠の防水防塵性や、耐衝撃性も謳われたタフさも特徴……であったのだが、いかんせん重量は303gと超ヘビー級で、かなりのもの好きでもなければ選択肢に入れるのが難しかった。

続く2021年には液晶を3.1型に小型化した「Titan Pocket」が登場。重量は実測で220gと「それでもヘビー級」だが、QWERTYキーボードがお目当てなら悪くない選択肢だった。さらに2022年にはタフっぽさを捨てることで軽量化し、液晶を縦長にした「Titan Slim」も登場している。

ただ、Titan 2はPocketやSlimのサブの名がなくそのまま“2”としている辺り、本機はあくまでも初代Titanの後継機であることが伺える。PocketやSlimの後継機種は今後の期待といったところだろう。

まず外観だが、「キーボードと液晶部を除いて初代Titanの面影はない」と断言していい。「タフッ!」という印象の野暮ったい外観は完全に切り捨てられ、前後左右ともにほぼフラットでスタイリッシュ。背面は革っぽい仕上げとなり、ビジネスツールとしてのデザイン性が高まった。

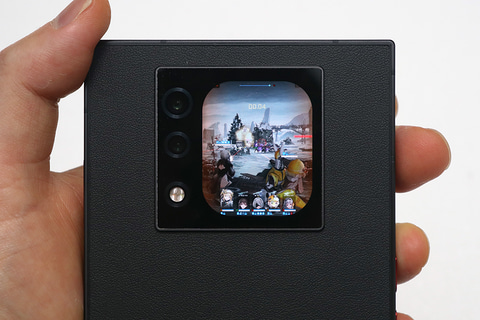

新たに加わったサブディスプレイも新しい。同社のもう1つ代表的な製品として、サブディスプレイを搭載した「TickTock」シリーズがあるのだが、その要素がTitan 2にも取り入れられた。これにより、机の上にメイン画面を被せたまま置いても、通知を確認したり、時計を表示させたり、対応アプリを表示させたり、メディア操作したり、背面カメラを使った自撮りができたりして、なかなか便利に使えるようになった。

外観の刷新にしろサブディスプレイの搭載にしろ、いずれにしてもビジネスシーンでの利用を意識したように思う。TitanとTitan Pocketは「アウトドアで手袋をしていても入力しやすいよう物理QWERTYキーボードを積んだ」つもりだったが、意外にも購入者はビジネスユーザーの方が多かったため、思いっきりそちらの方に寄せた、といった雰囲気だ。

従来のタフっぽい外観が好きなファンのために、もうラインナップを分けても良いかなとも思ったのだが、Unihertzは比較的のんびり開発を進めている印象なので、これ以上のラインナップ増加は難しいのかもしれない。

一方、PocketでもSlimでも大きな変化がなかったプロセッサの方だが、冒頭でもちょろっと書いた通り、2024年に発表されたDimensity 7300を採用しキャッチアップを図っている。性能的には相変わらずフラグシップはなくミドルレンジの域を出ないのだが、5G対応になってHelio P60/P70から性能が大幅に向上したというだけでも歓迎したい。そもそもTitan 2はゲーム向けではなくビジネス向けなので、性能的には十分だ。

まとめると、Titan 2は初代Titanからはデザイン路線が大幅に変更され、小型モデルのPocketやSlimとは完全に性格が異なり、性能的は現代的にブラッシュアップしたモデル、と言えるだろう。

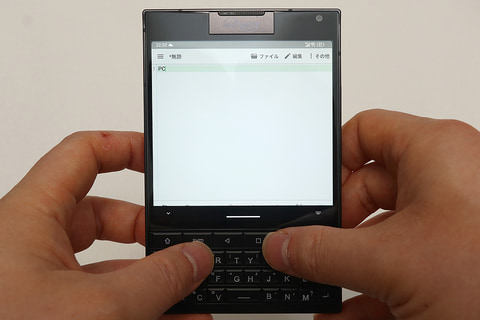

新設計のキーボードの使い勝手は?

それではQWERTYキーボード付きAndroidスマートフォンとしての使い勝手を見ていこう。

まずはキーボードだが、配列自体は初代はもとより、Pocket/Slimと比較しても大きな変更はない。というか、そもそもユーザーがQWERTYキーボードを使う理由は「慣れているから」であり、配列が大幅に変更されて学習コストが高いようだと本末転倒である。その点Unihertzはしっかり認識しており、Altキーを押しながら入力する数字や記号の類の配列変更はない。

ただ、そのまま既存のキーボードを使っているわけでもない。初代Titanは段によって角度が若干異なるVシェイプのキーボードが特徴的だったが、Titan 2はすべての列がフラットだ。段の間のシルバーのラインもブラックに変更され、落ち着いた雰囲気になった。

PocketやSlimと比べると、本体の横幅に余裕があるため、キーもその分やや大型化され押しやすくなっている。キーの形状も、上から下にかけてなだらかに傾斜するシンプルな形状から、下からも若干折り返しの山があるシリンドリカル形状となった。一見、タイピング時の指の吸い付きを良くするためかな……と思ったが、実際触ってみると、目的のキーの下のキーの誤押下を防ぐためのギミックだという印象が強かった。

また、バックキーとアプリ切り替えキーの間にあった指紋センサーなくなったおかげで、何も設定しなくても指紋センサーのミスタッチによりホーム画面に戻されてしまうことがなくなった。ついでに言えば、これによりShiftやAltといったよく使うコンビネーションキーも大型化され、まさに一石二鳥だ。

ちょっとした改善点としては、「D」キーにちょっとした突起がついたことが挙げられる。この意図についてUnihertzに確認したところ「キーボードを見なくてもホームポジションが判別できるため」だと言われた。「それならFとJにつけるべきだろ!」……と思ったのだが、よく考えてみたらそこはAltキーとともに押下すると「5」になるところ。つまり、あえてPCユーザーに馴染みのあるQWERTY配列のホームポジションではなく、本機ならではのコンビネーションを覚える必要がある数字入力の手がかりにしたということだろう。

実際に入力してみた感じだが、さすがに上々だ。まず、本機の重量は235gと決して軽くはないのだが、横幅がありPocketやSlimと比べて薄いので相対的に軽く感じる。キー入力した際に筐体の剛性が気になるようなこともまったくなく、適度な力の押下に素直に反応してくれる。PocketやSlimと比較して左右に余裕があるため最初はやや戸惑ったが、すぐにこの広さに慣れた。広く新設計されたキートップのおかげでミスタイプも抑えられた。

欲を言えば、もう少し底部エッジを削ぎ落として、指にかかる鋭利な印象を抑えてほしかったところだが、おそらく(今回入手できなかった)カバーをつければまた印象が変わるだろう。

ちなみに今回も入力ソフトウェアとして「Kika-Keyboard」が採用されているのだが、残念ながらShiftキーを押しながらキーの押下でアルファベットを入力し、その後戻って来る際にカタカナ(というか正確には次の入力モード)になる点は変更がなかった。そもそもShiftキーが入力モード切り替えのようなので仕方ない。引き続きGboardの利用をおすすめする。

そのほかのUnihertzマジック

ベンチマークはできないので、それ以外の特徴について簡単におさらいしつつ感想を述べていこう。

サブディスプレイ

サブディスプレイの搭載はTitanシリーズ初。TickTockシリーズのような強烈なサブディスプレイの存在感アピールはなく、カメラ部にさり気なく統合している。サイズは2型、解像度は410×502ドットということで精細感は高く、表示品質も高い。

ただ、TickTockのサブスクリーンとは異なり、一般的なAndroidアプリも起動させておくことができる。正常に表示されないアプリもあるため期待は禁物だが、たとえば電卓を表示させておくことで便利に利用できるし、それこそゲームも表示させられるので、端末を裏返したまま放置ゲームを見るなんていうことも可能だ。

筆者が試した限りでは、メインディスプレイに「ゼンレスゾーンゼロ」、サブディスプレイ「NIKKE」を起動して同時プレイを行なうことができた。

……ホント誰得ではあるのだが。

メインディスプレイ

メインディスプレイは1,440×1,440ドットの4.5型。アスペクト比は1:1だ。手持ちのTitan Pocketは716×720ドットの3.1型だったが、この2倍の解像度になるだけあって、情報量/精細感ともに申し分がない。Webサイトを見る際は、(サイトによりけりだが)スマートフォン版ではなくPC版の方が見やすい場合もあるだろう。

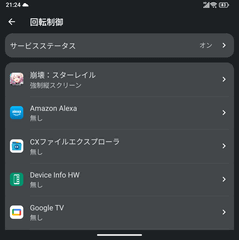

一方、動画再生用としてはサイズが小さく、YouTubeショートのような縦長動画は上下が途切れたりする。また、ゲーム用としてもアスペクト比が1:1であるゆえ正しく動作しない場合もあるだろうから注意されたい。

ちなみに横画面を前提としているゲームの場合、本機のアスペクト比が1:1であるにも関わらず問答無用で回転をかけるゲームがほとんどだ。つまり本体も横になるわけだが、キーボードがかえって邪魔になる 。この場合、搭載されている回転制御機能を使い、アプリをリストに登録しておいて「縦強制」にすれば、強制的に縦のまま使うことができる。

ただ筆者が試したところ、「ゼンレスゾーンゼロ」や「NIKKE」は一部カットシーンを除き1:1で問題なく表示されたものの、「崩壊:スターレイル」は画面の中央しか使われなかった。また、「Real Racing 3」はそもそも縦強制表示ができなかった。ゲームは「強制縦表示できたらラッキー」程度のものだと捉えておきたい。

そのためやはり、本機はQWERTYキーボードを使ってテキスト入力をする前提の端末だ。

カメラ

今回はカメラについてレビュー可能だった。とはいえ、まだチューニング中のようで露出補正などが正しく機能しなかった。Unihertzの端末はそもそもカメラ性能について謳われているものではないので、撮影できた写真も画質的には平凡といった印象だ。ユニークなのは、標準で写真のアスペクト比が1:1に設定されているところだろう。

ただ、ソフトウェア「Device Info HW」で情報を取得したところ、メインセンサーにソニーの「IMX766」が採用されていた点は予想外だった。Unihertzの端末と言えばOmniVisionかSamsungかという印象だったからだ。

IMX766はセンサーサイズが1/1.56型となかなかの本格派。「OPPO Find X5 Pro」、「Xiaomi 12」、「OnePlus 10T」、「ASUS Zenfone 10」、「ROG Phone 6」、「Nothing Phone(1)」など大手での採用例も少なくない。もう少しチューニングが進み、画質を改善して欲しいところだ。

ファンクションボタンやキーボード表面をなぞって操作する機能、赤外線は健在

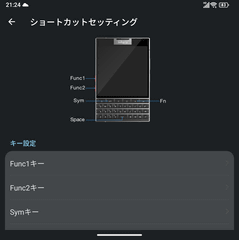

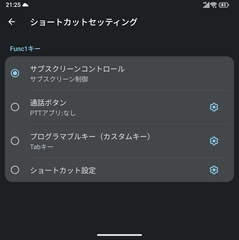

本体左側面には目立つ赤色のファンクションボタンが2つ用意されている。このボタンはUnihertzの端末に多く用意されており、任意の機能を割り当てることができる。押下パターンも短押し、長押し、ダブルクリックの3種類なので、これだけで6つの機能を割り当て可能だ(覚えられるかどうかが問題)。

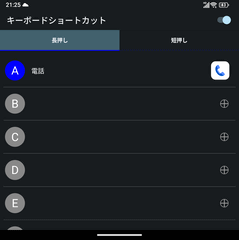

キーボードにもショートカットを割り当てることができ、ホーム画面滞在時にアプリを即座に起動したりできる。よく使うアプリをショートカットに割り当てておけば、ホーム画面を煩雑にせず少ない手順で目的のアプリを起動できるのは良い。

キーボード表面をなぞってスクロール操作や進む/戻る操作ができる機能も残されている。本機の場合、設定の「ジェスチャー」→「キーボードのジェスチャー」→「画面を回すアシスタント」の中にある。この項目をオンにしてアプリを指定すると、そのアプリ内ではキーボード表面をなぞるとスクロール操作になる。4.5型のメインディスプレイは決して大きくはないので、これを利用することで指が画面に被ることなく、表示領域を最大化できる。

最後に、上部に赤外線ブラスターを搭載している点もUnihertzならでは。本機には「リモートコントロールフェアリー」と呼ばれる、家電のリモコンを模倣するアプリがプリインストールされているのだが、これを利用すれば本機からエアコンやTVといった家電を操作できるのは便利だ。

Titanの正統後継ではないが、QWERTYキーボードユーザー待望の1台

Titan 2は“2”という数字を冠しているものの、タフネスではなくなってしまったため、初代Titanの正当後継……というよりも、思いきって路線変更しちゃった、と言えるモデルだ。ついでに言えば、3.5mm音声入出力がなくなったり、microSDカードスロットがなくなったりしているので、初代Titanユーザーからするとちょっと残念に思える点もあるかもしれない。

しかし初代は重量303gというところと、外観的にいかにもユーザーを選びそうな雰囲気だった。Titan 2も重量は235gで決して軽くはないのだが、「iPhone 16 Pro Max」や「REDMAGIC 9S Pro」といった“一般(逸般?)向け”のハイエンド端末が軒並み220g超えであることを考えれば、まだ許容範囲内。そして外観もちょっと風変わりなスマホといった程度の雰囲気で、より多くのユーザーに受け入れやすくなったと言える(ちなみに筆者も初代Titanはちょっと……とは思う)。

それよりも何よりも、物理のQWERTYキーボードがついた、そこそこの性能を持つ実用的なAndroidスマートフォンであること自体が重要なのだ。筆者のように、QWERTYキーボードがあって初めて仕事になるような人間にとって、肌身離さず持ち歩くツールとして重宝されるに違いない。

![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)

![【中古】 SONY VAIO VPCL128FJ 大容量HDD搭載 Core 2 Quad Windows10 Home ブルーレイ 液晶一体型 保証付 [93773] 製品画像:6位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/risemark/cabinet/pic/937b/93773.jpg?_ex=128x128)

![IOデータ 240Hz対応ゲーミングモニター KHGD242UDB GigaCrysta [23.8型 /フルHD(1920×1080) /ワイド] ブラック 製品画像:3位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/r-kojima/cabinet/n0000001297/4957180177496_1.jpg?_ex=128x128)

![【エントリーと合わせてポイント14倍★2/19 20:00〜】iiyama ProLite XUB3493WQSU-B6 [34型 IPS方式パネル ノングレア液晶] ウルトラワイドディスプレイ 34インチ モニター UWQHD(3440 x 1440)解像度 昇降 イイヤマ<新品> 製品画像:2位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mousecomputer/cabinet/8_iiyama/xub3493wqsu-b6.jpg?_ex=128x128)

![若手弁護士・パラリーガル必携 通知書書式百選 [ 第一東京弁護士会 若手会員委員会 通知書研究部会 ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5926/9784788295926.jpg?_ex=128x128)

![いつのまにか頭がよくなる! マインクラフト なぞなぞ222連発! [ 神楽 つな ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0605/9784049150605_1_11.jpg?_ex=128x128)

![矢吹健太朗画業25周年記念イラスト集 Digital Art Collection High Light (愛蔵版コミックス) [ 矢吹 健太朗 ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6088/9784087926088_1_5.jpg?_ex=128x128)

![ONE PIECE 114 (ジャンプコミックス) [ 尾田 栄一郎 ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0191/9784088850191.gif?_ex=128x128)

![[古探 716] 古典探究 漢文編 [令和5年度改訂] 高校用 文部科学省検定済教科書 筑摩書房 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/learners/cabinet/12119609/img20250825_10523785.jpg?_ex=128x128)

![[古探 715] 古典探究 古文編 [令和5年度改訂] 高校用 文部科学省検定済教科書 筑摩書房 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/learners/cabinet/12119609/img20250825_10585560.jpg?_ex=128x128)

![真訳シェイクスピア四大悲劇 ハムレット・オセロー・リア王・マクベス [ ウィリアム・シェイクスピア ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8299/9784309208299_1_4.jpg?_ex=128x128)

![真訳 シェイクスピア傑作選 ロミオとジュリエット・夏の夜の夢・お気に召すまま・十二夜・冬物語・テンペスト [ ウィリアム・シェイクスピア ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9159/9784309209159_1_19.jpg?_ex=128x128)

![頭がよくなる! マインクラフトで絵さがしBOOK [ マイクラ職人組合 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9253/9784299059253_1_3.jpg?_ex=128x128)