Hothotレビュー

次世代NASのあるべき姿?手のひらサイズにSSDを6基積める「Beelink ME Mini」

2025年6月20日 06:12

筆者は家庭内にNASを置いておくべきだと考える派だ。PCを複数台使っているので、ファイルの受け渡し用に便利だからだ。しかしそれと同時に何度か挫折した人間でもある。動作音がうるさかったり、デスクトップPC並みと行かないまでも設置にスペースが必要だったりしたからだ。

特に後者に関して言えば、未だ3.5インチベイを搭載したものが主流で、小型化の兆候はあまり見られない。確かに容量あたりの価格で言えば3.5インチHDDが有利だし、クライアントPCに2TBのSSDが載っていることも珍しくない中、複数台のデータバックアップを保管するなら数十TB必要かもしれない。

しかし筆者の場合、作業中のデータを別のPCで再開したいとか、PCでもスマホでも開きたいデータだけを置いている使い方がほとんどで、大容量なNASは不要。そして「NAS用ストレージはSSDとHDD、どちらがいい?」と言われたらSSDと答えてしまう(理由は後述)。そんなわけで「SSDが入る小型のNASがあるといいな~」とずっと思っていた。

このニッチなニーズをキャッチしたのがミニPCメーカーだ。2月にはGMKtecから「NucBox G9」が発売開始。それに続いて登場したのが、今回ご紹介するBeelinkの「ME Mini」である。結論から言ってしまうと、ME MiniはNucBox G9より“ちょっといいヤツ”である。

旧Mac Proのエッセンスがちょっと入っている

“ちょっといいヤツ”とは言ったものの、実はNucBox G9もME MiniもCPUはIntel N150であり、メモリに12GB LPDDR5を搭載している点や、オンボードで64GB eMMCを載せている点、そして2.5Gigabit Ethernetが2基ある点など、驚くほど共通している。スペックを見ただけでは「実は開発が同じでガワだけ違うんじゃないの」と疑いたくなるほどだ。

| Beelink ME Miniの主な仕様 | |

|---|---|

| CPU | Intel N150 |

| メモリ | 12GB LPDDR5 |

| ストレージ | 64GB eMMC+Crucial P3 Plus 2TB |

| M.2スロット | 6基(うち1基はPCIe 3.0 x2接続/NVMe/SATA対応、5基はPCIe 3.0 x1接続/NVMe対応) |

| OS | Windows 11 Pro 24H2 |

| インターフェイス | USB 3.2 Gen 2 Type-C、USB 3.2 Gen 2、USB 2.0、2.5Gigabit Ethernet 2基(Intel I226-V)、HDMI出力 |

| 無線 | Wi-Fi 6/Bluetooth 5.2(Intel AX101) |

| 本体サイズ | 99×99×99mm |

| 本体色 | Midnight Gray/Pearl White/Peacock Blue |

NucBox G9のほうは、SSDにWindows 11 Pro、eMMCにUbuntu 24.10をプリインストールしており、デュアルブート機であるところはユニークではあるのだが、スペック的なところで両機種はほとんど差はない。

しかし、ME Miniはハードウェア面において以下の点で秀でている。

- M.2 NVMe SSDが6基搭載可能

- 45W電源内蔵でACアダプタ不要

- 中空のラウンド型ヒートシンク+ファンで冷却

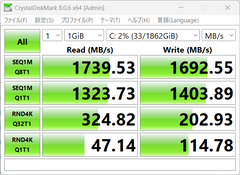

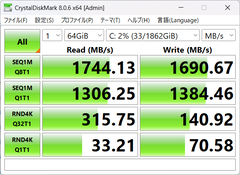

まず1.のM.2 SSDが6基積めるという点だが、対してNucBox G9は4基である。これにはもちろんカラクリがあり、ME Miniでは1基のM.2スロット(SSD4、システムドライブ用)だけがPCIe 3.0 x2であり、残る5基はPCIe 3.0 x1接続なのだ。

NucBox G9ではすべてがPCIe 3.0 x2だったので、ME Miniは速度的にはその半分となるわけだが、NASとして見た時、そもそも両機ともに最速のネットワークインターフェイスが2.5Gigabit Ethernetであるため、SSD 1基で十分賄える計算だ。そのため本機ではレーン数を減らして本数を増加し、搭載できるSSDの合計最大容量を増やす設計方針にしたのだろう。

2つ目は45Wの電源が内蔵されている点。ミニPCがいくらミニだとしても、ACアダプタがデカければ場所を取るのは変わらない。それに早い段階で積極的に取り組み始めたのはApple(2010年モデルのMac Miniから内蔵)だと思うが、Beelinkもこのところ電源内蔵を他社製品との差別化として謳い始めた。方向性としては正しいと思う。

そして特徴の3つ目は、中空のラウンド型のヒートシンクを採用し、6基のM.2 SSDを冷やす構造を採用している点だ。ヒートシンクの形状も冷やしている対象も違うが、このような冷却構造は2013年の「Mac Pro」に通じるところがある。こういったところにもこだわりが感じられる。

ちなみに稼働中の騒音や熱だが、少なくとも標準のSSD 1基の状態では、耳を近づけてようやく分かる程度の多少の風切り音がする程度で、かなり静かな部類。NucBox G9ほどではないにせよ、静かな部屋に置いても存在が気にならないだろう。

外観チェックと分解

NucBox G9との違いや本体特徴をチェックしたところで、外観や内部を見ていこう。M.2 SSDを6基積めるME Miniだが、本体サイズは99×99×99mmと非常にコンパクト、そして特徴的な正六面体になっている。上部の排気口も同心円状のデザインが施されており、知らない人から見たら小型のスマートスピーカーかルーター、もしくは空気清浄機に見えてしまうだろう。

筐体自体はサラッとした樹脂製で、質感はまずまず。電源や大型ヒートシンク内蔵のためかギュッと詰まっている印象はある。今回のサンプルはパールホワイト色だが、ほかにもピーコックブルー、ミッドナイトグレーという3色ラインナップで展開している。

インターフェイスだが、前面はUSB 3.2 Gen 2 Type-CとUSB 3.2 Gen 2、背面はUSB 2.0、2.5Gigabit Ethernet、HDMI出力と極めてシンプルで、PCとしてはほぼ最小限。特に3.5mm音声入出力すらないというのは、PCとしては異例であり、事実上NASに特化した大胆な設計だと言えよう。電源を内蔵しているため、ミニPCでよく見かけるバレル式のDC入力ではなく、いわゆるメガネプラグによる2ピンとなっているのもユニークである。

分解は、底面の4枚のネジ隠しシールを外してから、プラスドライバでネジを緩め、上下に分離する方式。もともとM.2 SSDの増設を前提にしているだけあって、比較的容易に内部にアクセスできるが、ネジ隠しが外しにくく小さいため注意する必要がある。このあたりはデザイン優先といったところだろう。

内部的に見ると、マザーボードが底部にあり、その上に大型のヒートシンクがネジ止めされているのが分かる。この大型ヒートシンクは中心の支柱がCPUと接触しており、そこでCPUからの熱を吸収しつつ、さらに周囲の部分がM.2 SSDなど接触して吸収。上部にファンが搭載され、天板部から風を吸い込んで内部に吹き付け、側面や底面から排気する設計となっている。

円柱状のMac Proは、底面から空気を吸い上げて上部に排気する、いわば煙突効果を狙った構造であったのだが、本機は構造的に一緒でもエアフローは逆という感じだ。

なお、最安のモデルは64GBのeMMCだけが搭載されており、そこにOSが入っているのだが、SSD付きモデルではCrucial(Micron)製のM.2 SSD「P3 Plus」の採用が謳われているのが特徴だ。これはCrucialとのコラボによって実現したとのこと。PC完成品は基本的に採用SSDまでは公開されておらず、その時一番コストパフォーマンスに優れたものを採用するのが一般的なので珍しいと言えよう。

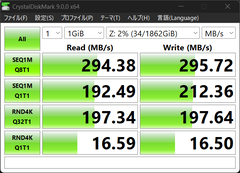

そのP3 Plusだが、PCIe 4.0対応のエントリー向けSSDで、公称最大リード速度は5,000MB/s、最大ライト速度は4,200MB/sが謳われている。ただ、Intel N150はそもそもPCIe 3.0対応であり、しかも本機のM.2スロットはx2レーン接続であるため、P3 Plusの性能を最大限に活かすことはできないのが残念なところ。

とはいえ、P3 Plus自体がそもそもパフォーマンス志向ではない。耐久性指標である総書き込みバイト数(TBW)も2TBモデルで440TBWと少なく、QLC NANDの採用を示唆している。「データを1回書いたら消すことが少なく、ネットワーク経由でアクセスするなら十分」という、ライトな使われ方をするNASを想定した上での採用であるのは明らかだ。過度な性能にせず、ブランドの信頼性が高いCrucialを選んだのは賢明なチョイスだと言えよう。

さらに分解を進めてみたが、解説が必要なほどのチップや実装はなく素直な作りだった。Intel N150にある9つのPCIeレーンのうち、#1と#2の2つはIntel 226Vに直結、#9と#10(実際は#11と#12だが反転されている)はCrucial P3 Plusが接続されているM.2に直結、残る5レーンはすべてM.2に直結といった具合でスイッチなどはない。

また、前面のUSB 3.2 Gen 2 Type-Cだが、eEver Technology(Etron)のUSB Type-AをType-Cに変換するチップ(MUX)「EJ179S」が使われていた。この質素な実装のため、DisplayPort Alt ModeやUSB PDといった機能は非搭載である。

ファイル転送をするNASとしての性能は及第点

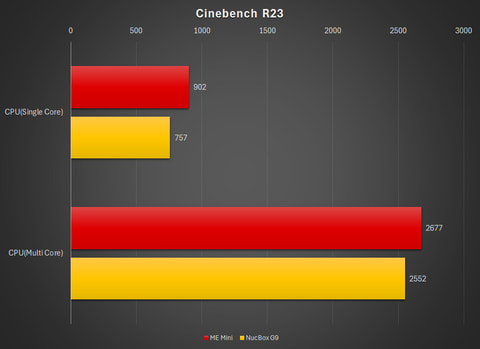

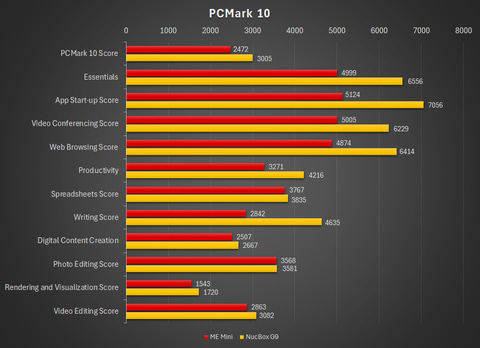

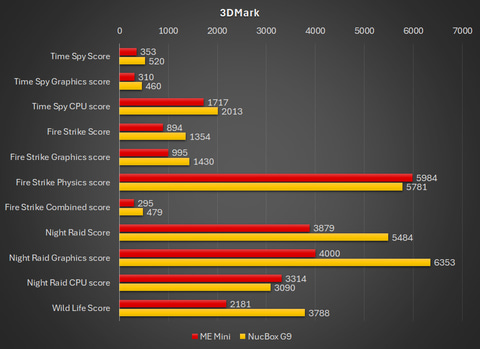

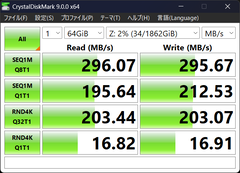

NAS向けであることが明言されている製品なので、本来汎用処理を計測するベンチマークは適していない本機だが、Windows 11 Proが搭載されているので、簡単なベンチマークを実施した。比較用としてNucBox G9の結果も入れてある。

Beelinkの低価格ミニPCと言えば、Intel N100の公式仕様上限を超えるPL2=25W、PL1=20Wが設定された「EQ12」が筆者の中で印象が強く残っており、本機でも高性能寄りの設定がなされるのかと思ったのだが、確認したところPL1/PL2ともに15Wで、実測13W未満の低消費電力セッティングだった。

このおかげで、ベンチマーク負荷中もファンの回転数が極端に上がることがなく常に静音だった。NASとしての24時間稼働を考えた時に、絶対性能よりも静音性のほうが重視されるであろうから、こうした設定になっているのも十分に納得できる。

やや謎なのは、Cinebench R23ではNucBox G9よりスコアが上回っているのだが、PCMark 10や3DMarkといったところでスコアが軒並み低くなっている点。特にGPU周りで足を引っ張っているようだ。一応内蔵GPUは最大クロックである1GHzで動作しているのだが、操作しても若干もたつく印象である。

ただ、本機はあくまでもNASなので、ファイル転送速度の評価をするのが妥当であろう。実際、GPD Pocket 4と2.5GbEで直結し、本機の共有フォルダに対してのアクセス速度をベンチマークしてみたが、「2.5GbE対応NASの性能」としては必要十分であった。

ゴチャ付くルーター周りに導入しやすい1台

まとめると、ME Miniは「NASを家庭内に導入したいが、仰々しい筐体に抵抗がある」、「HDDのほどの大容量は必要なく、SSDで十分」、「高性能である必要はなく、低騒音で運用したい」ユーザー向けの製品だ。どれもこれまでのNASキットが積極的にリーチしてこなかったような分野である。

特にME Miniの“コンパクトかつ電源内蔵”という特性は、ACアダプタがない分、ケーブルがゴチャつきがちなルーター周り(ネットワーク機器を集約する場所)や、リビングのTVの横や裏辺り(HDMI出力でセットトップボックス代わりにはなる)に導入しやすいと思う。

ちなみに筆者が冒頭で「NASに入れるならHDDよりむしろSSD」とする理由。確かに「容量あたりの価格」と「書き込み寿命」、「故障時の復旧可能性の高さ」に絞ればSSDより圧倒的にHDDだ。だが筆者の場合、数十TBほどデータがあるわけでもなく、なおかつNASには1回書き込んだら消したりすることは少なく読むのが大半。さらにSSDでも大事なデータは別のSSDにバックアップしておけばいい……という辺りだ。

一方、SSDは機械故障のリスクがなく、稼働時の音も気にならない。HDDも未使用時はサスペンドにはできるが、スピンアップを待ったりしなければならず、複数台搭載した時は共振なども気になってくる。そういった悩みがSSDでは皆無なので、筆者はNASで運用する際もSSD派だ。将来的にSSDの価格がよりこなれてきたら、主流になってほしいところだ。

そんなME Mini、公式直販ではSSDなしモデルが209ドル(約3万円)、2TB SSD付きモデルが329ドル(約4万8,000円)で販売中。2TB SSD組み込み済みのNAS(しかもWindows 11 Proライセンス付き)として見た場合、コストパフォーマンスの高い1台になるだろう。

![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)

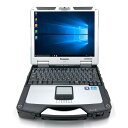

Let's note QV9 CF-QV9TFLVS SIMフリー (Core i7-10810U/16GB/512GB/12インチ/Win11) (累積8590時間) 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/pc-bomber-shop/cabinet/mastertool86/254660028453500.jpg?_ex=128x128)

![黒/白2色 楽天1位!384冠!モニター 23.8インチ 27インチ 200Hz/180Hz/165Hz/100Hz ゲーミングモニター 1ms応答 pcモニター パソコン モニター 非光沢 VA チルト VESA Freesync スピーカー内蔵[1+1年保証] cocopar 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/qifeng/cabinet/09826274/09826275/imgrc0105783334.jpg?_ex=128x128)

![【25日限定】15%OFF+ポイント2倍![五年保証] モニター 27インチ IPS (1920×1080/120Hz)|USB Type-C・HDMI接続対応|目疲れ配慮|スピーカー内蔵|Adaptive Sync|HDR10|sRGB110%|VESA対応|フレームレス |USB-Cケーブル付き (MF27X3A・ケーブル付属) Minifire 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/minifire-direct/cabinet/120.jpg?_ex=128x128)

![フィリップス PHILIPS PCモニター [23.8型 /フルHD(1920×1080) /ワイド] ブラック 24E1N1300A/11 製品画像:20位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/r-kojima/cabinet/n0000001136/0810112791396_1.jpg?_ex=128x128)

![【楽天ブックス限定デジタル特典】レジンでつくる ときめき文具(3点セット(むぎまま直伝!BOOK未収録 作り方レシピ/ラブリーピンクのシール帳背景紙/うるつやシール用台紙)ダウンロード) (ガールズクラフト) [ Gakken ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9716/9784057509716_1_3.jpg?_ex=128x128)

![異世界クラフトぐらし〜自由気ままな生産職のほのぼのスローライフ〜(コミック) : 9【電子書籍】[ 立山鈴 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/5710/2000019775710.jpg?_ex=128x128)

![夏目友人帳 33 (花とゆめコミックス) [ 緑川 ゆき ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2033/9784592222033.gif?_ex=128x128)

![いちばんわかりやすい!1級管工事施工管理技術検定合格テキスト [ コンデックス情報研究所 ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1241/9784415241241_1_4.jpg?_ex=128x128)

![徹底攻略ディープラーニングG検定ジェネラリスト問題集 第3版 [ 株式会社スキルアップNeXt 小縣 信也 ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8988/9784295018988_1_2.jpg?_ex=128x128)

![青天 [ 若林 正恭 ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0665/9784163920665_1_10.jpg?_ex=128x128)

![パラノマサイト FILE23 本所七不思議/FILE38 伊勢人魚物語 公式設定読本 (SE-MOOK) [ スクウェア・エニックス ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2048/9784301002048_1_2.jpg?_ex=128x128)

![【楽天ブックス限定特典】山中柔太朗カレンダー2026.4-2027.3(通常版)(オリジナルフォトカード(スマホサイズ)) [ 山中柔太朗 ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9298/2100014739298_1_3.jpg?_ex=128x128)