特集

レコードはただデジタル化してもダメって知ってた?アナログ感を残す方法を解説しよう

2025年6月25日 06:25

レコードを録音して普通にデジタル化すると、たとえハイレゾで録音したとしてもアナログならではのよさが消えてしまう。しかし、記録できる情報量が多く、音の濃淡を精緻に記録可能なDSD形式で録音すれば、アナログならではの質感を残したままデジタル化できる。本企画ではその方法を紹介する。

レコードをアナログライクなデジタル音源にして2倍楽しむ

2010年代後半から世界でレコードが復活しており、その波は日本にも波及。現在、音にこだわるリスナーの多いクラシックやジャスだけでなく、ロック、国内ポップス、歌謡曲、アニメなど多岐に渡るジャンルで、新譜レコード、再発レコードがどんどんリリースされているなど、レコードが盛り上がっている。

レコードの魅力は何と言ってもアナログならではの柔らかく暖かみのある音だ。低域から中域にかけては深みがあり、高音域もなめらかで、心の奥底まで響いてくるものがある。サブスク全盛の時代にこれだけレコードが注目を浴びているのはそれが理由だろう。

しかし、レコードには1つだけ難点がある。それは、ほこりや静電気を除去した上でレコードプレーヤーで再生する必要があるなど、音楽を聴くまでに手間がかかることだ。

もちろん、手間をかけて再生することもレコードの楽しみの1つである。しかし、音楽を持ち歩くことがスタンダードとなった現代においては、レコードの音をもっと手軽にどこでも楽しみたいと考えている人も多いのではないだろうか。

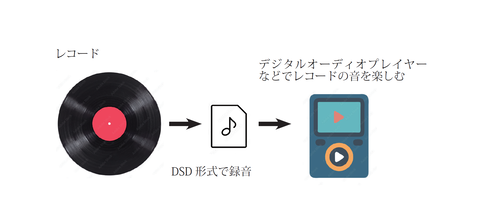

そこでおすすめしたいのが、レコードをアナログならではの質感を残したままデジタル音源化することだ。詳細は後述するが、wavやflac、AAC、mp3などのPCM形式ではなくDSD形式で録音すれば、アナログらしさを残したままデジタル音源にできる。

レコードをデジタル音源化すればスマホやデジタルオーディオプレーヤーで持ち歩くことも可能。家ではレコード盤を、外ではレコードを録音したデジタル音源を再生と、レコードをまさに2倍楽しめるようになる。

実際、筆者は中古を含めて月に最低2枚はレコードを購入しているが、すべてDSD形式でデジタル音源化して、外出先ではデジタルオーディオプレーヤーでその音を楽しんでいる。

本稿では、レコードをアナログらしい質感を残したままDSD形式でデジタル音源化する方法を紹介するので、興味を持った方はぜひ実践してみてほしい。

なお、Windows、Macとも、後述するコルグのアプリ「AudioGate 4」などでDSD音源を再生可能。スマホでも対応アプリを使用すればDSD音源を再生できる。また、最近では、低価格のデジタルオーディオでもDSD音源を再生できるものが増えている。

レコードを捨てられずにとってある人も注目

レコード世代の読者の中には、レコードを捨てられずにとってある人も多いのではないだろうか。そういう人は今こそデジタル化して音を残すチャンスだ。というのは、昨今のレコードブームの中、レコードプレーヤーも復活しているからだ。ビックカメラやヨドバシカメラなどの家電量販店でもレコードプレーヤーは数多く販売されており、1万円台から入手できる。

せっかくとってあったレコードをデジタル音源化するなら音質にもこだわりたいところ。そういうかたもぜひ本稿を参考にしてほしい。

アナログならではの質感を残すポイントはDSD形式での録音

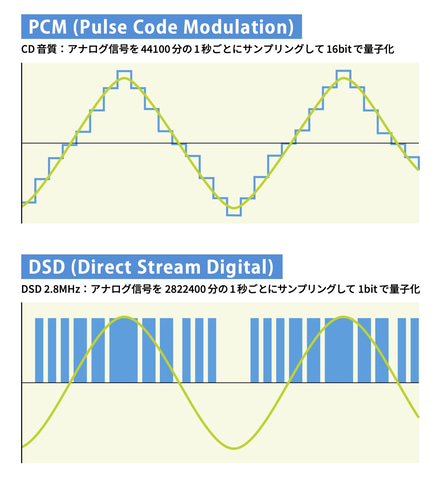

デジタル音源の形式には、CDや一般的なデジタルオーディオフォーマット(wav、mp3、flac、AACなど)などに採用されている標準的な「PCM(Pulse Code Modulation)」と、SACD(Super Audio CD)などで採用されている「DSD(Direct Stream Digital)」がある。

ざっくりと解説すると、PCMは、デジタルらしいクリアな解像度の高いサウンドが特徴。対してDSDはサンプリング周波数や量子化ビット数を高くすることで細かな音のニュアンスまで忠実に再現することを目指して開発されたもので、アナログ的で柔らかななサウンドが特徴となる。

つまり、アナログならではの質感をできるだけ残したいなら、DSD形式で録音するのがベストということだ。以下、筆者がレコードをDSD形式で録音するのに使用している機材と手順を解説しよう。

コルグのDSD録音対応USB DACを使用

筆者はレコードを録音にするのにコルグのUSB DAC「DS-DAC-10R」を使用している。発売は2017年と古いが、現状できるだけ低コストかつ手軽にレコードをDSD録音するなら、これが最良の選択肢と考える。なお、DS-DAC-10Rは発売当初6万円前後と高価であったが、現在は3万円前後まで価格が下がっている点も魅力だ。

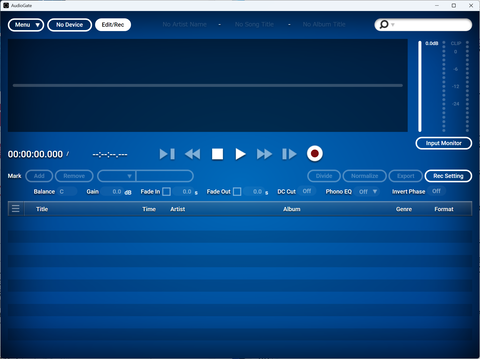

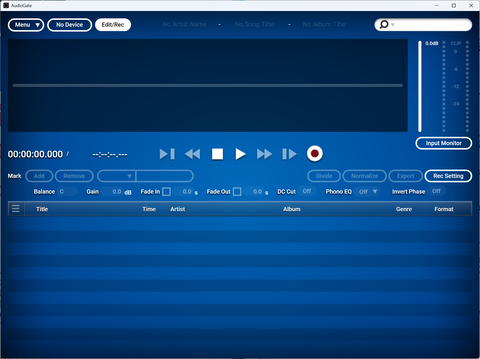

録音はコルグが自社製品ユーザー向けに配布しているPC用アプリ「AudioGate 4」で行なう。AudioGate 4はWindows版[11と10(64bit版)対応]とmac版(macOS 13以降に対応)が用意されている。

DS-DAC-10Rを使ってレコードを録音するのに必要な機材は、DS-DAC-10RのほかはレコードプレーヤーとPC。録音する手順は、以下の流れになる。

- レコードで再生した音をオーディオケーブルでDS-DAC-10Rに入力

- DS-DAC-10Rでデジタル変換した音をUSBケーブルでPCに伝送

- PC上でAudioGate 4で録音

注意したいのは、レコードプレーヤーのカートリッジ(レコードの溝を読み取り電気信号に変換するレコード針の付いたユニット)の種類。カートリッジには大きく分けて「MM(ムービングマグネット)型」と「MC(ムービングコイル)型)」の2つがあるが、DS-DAC-10RはMM型しか対応していない。ただし、MM型の派生であるオーディオテクニカのVM型やナガオカのMP型など、MM型フォノ入力に対応したものは使用できる。

なお、余談となるが、筆者はMC型の定番品であるデノン「DL-103」が使用したかったので、昇圧トランスを使うなどいろいろ試してみたが、うまくいかなかった。DS-DAC-10Rでレコードを録音する際は、無駄な努力はせず、大人しくMM型を使用したほうがよいと思われる。

DS-DAC-10R以外に必要なもの

レコードをDS-DAC-10RでDSD録音する

レコードをDS-DAC-10RでDSD録音する手順は以下の通りとなる。以下その順番に詳細を解説していこう。なお、筆者はWindowsユーザーなので、Windowsを使用して解説するが、Macでもドライバのインストール以外はほぼ変わらない

- レコードプレーヤーとDS-DAC-10Rを接続

- PCにASIOドライバとAudioGate 4をインストール

- PCにDS-DAC-10Rを接続

- Windows(ASIO)でDSDネイティブ再生ができるようにする

- レコードの録音設定を行なう

- 録音を行なう

- 録音したデータを曲単位に分割

- アルバム名、曲名などのタグ情報を付ける

- ほかのアプリでも利用できるようにExportする

1. レコードプレーヤーとDS-DAC-10Rを接続する

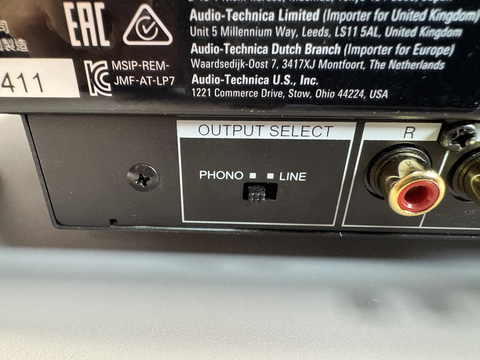

レコードプレーヤーとDS-DAC-10RはRCAオーディオケーブルで接続する。フォノイコライザーのオン/オフが可能な場合は、どちらかに設定しておく。

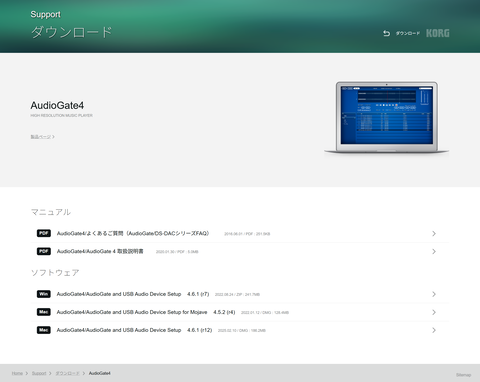

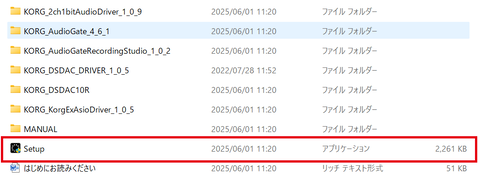

2. PCにASIOドライバとAudioGate 4をインストールする

Windowsの場合、DS-DAC-10Rを使うにはASIOドライバをインストールする必要がある。まずは専用アプリ「AudioGate 4」とドライバのセットアップファイルをコルグのWebサイトからダウンロードしてインストールする。なお、Macの場合はAudioGate 4をインストールすればよい。

3. PCにDS-DAC-10Rを接続

ドライバのインストールが終了したら、PCにDS-DAC-10Rを接続。ネットに接続した状態でAudioGate 4を起動する。

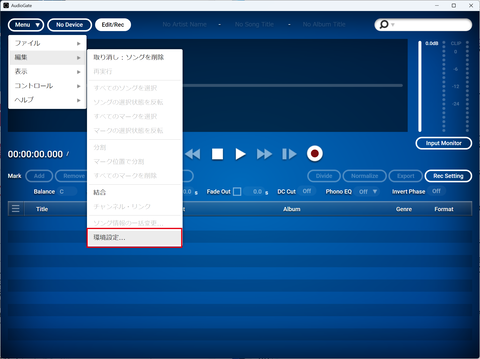

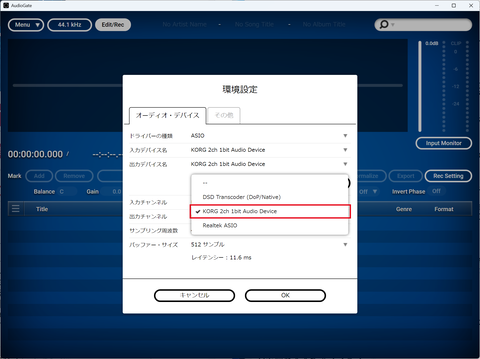

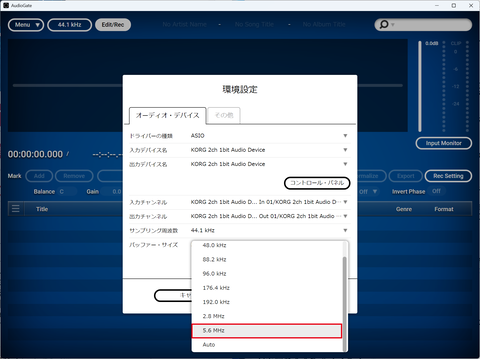

4. Windows(ASIO)でDSDネイティブ再生ができるようにする

DSDで録音するにはAudioGate4でDSDのネイティブ再生ができるようにしておく必要がある。ドライバとアプリのインストールが終了したら、DS-DAC-10Rを接続してAudioGate 4を起動。下の手順でDSDのネイティブ再生の設定を行なう。

5. レコードの録音設定を行なう

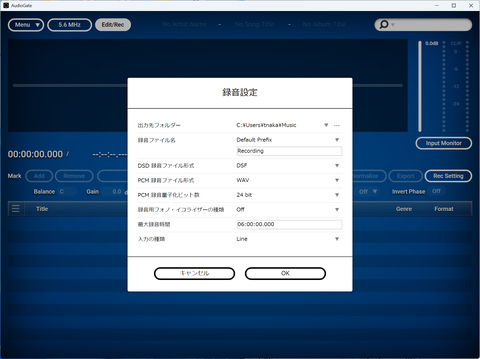

次にAudioGate 4のメイン画面の右下のある「Rec Setting」ボタンをクリックして録音設定を起動。DSD 録音ファイル形式、入力の種類、録音用フォノ・イコライザーの種類の設定を行なう。各設定の詳細は以下の通りだ。

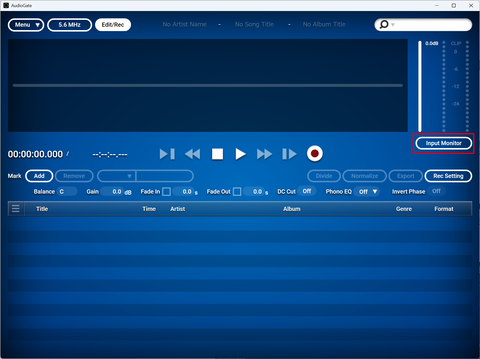

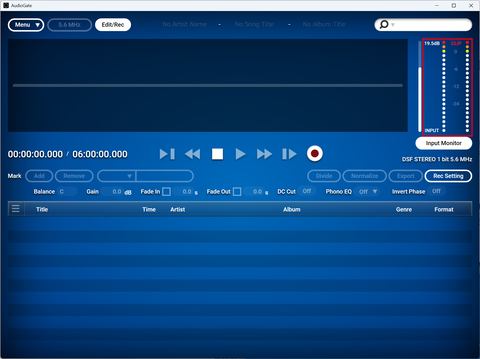

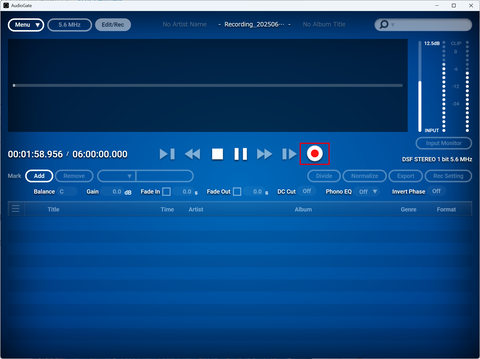

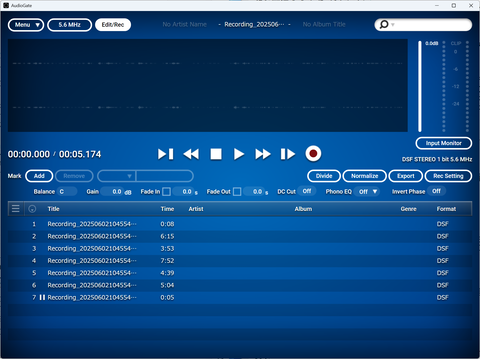

6. レコードの録音を行なう

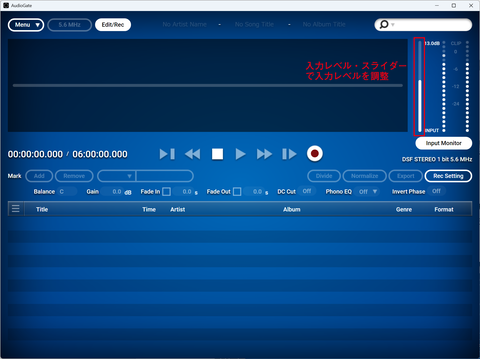

まずは録音レベルの設定を行なう。メイン画面右にある「Input Monitor」をクリックした後、レコードの再生を開始するとレベルメーターが動きだす。録音するレコードの最も入力レベルの高いところが、赤や黄色のクリップ・インジケータが点灯する直前のところになるように、メーターの左にある入力レベル・スライダーで調整する。

入力レベル調整が終わったら、AudioGate 4の「録音」ボタンをクリックした後、レコードの再生を開始して録音を開始する。なお、レコードの再生を開始した後、AudioGate 4の録音ボタンを押すという手もあるが、針を落とす位置によっては曲のアタマが録音できないということもあるので、先に押しておいたほうが余裕を持って録音を開始できる。不要な部分は後で削除できる。

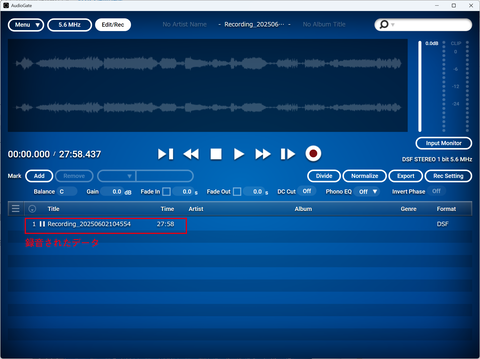

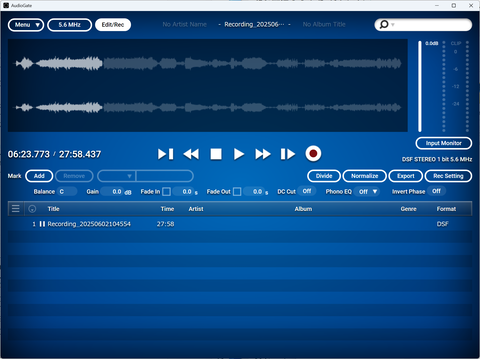

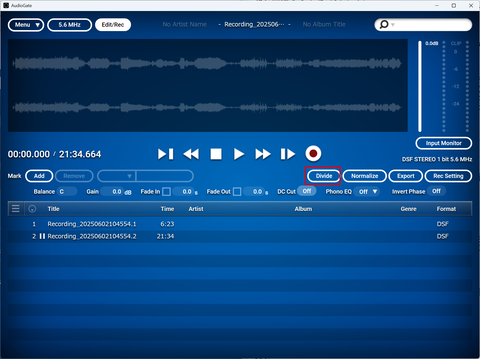

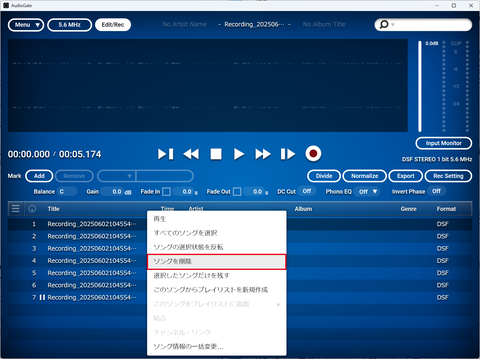

7. 録音したデータを曲単位に分割

次に録音したデータを分割する。メイン画面の再生ボタンを押して曲を分割する位置で止め、「Divide」ボタンを押すとデータが分割される。これを繰り返して、録音したデータを曲単位に分割する

8. アルバム名、曲名などのタグ情報を付ける

このままだと曲名が「Recording_20250602104554.1.2」などとなっているので、アルバム名、曲名、アーティスト名などのタグ情報を付ける。タグ情報は右クリックメニューの「ソング情報の一括変更...」で行なえる。ここでは省くが、ジャケット画像を用意して関連付けすることもできる

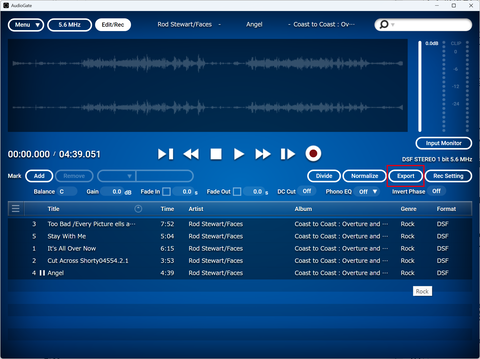

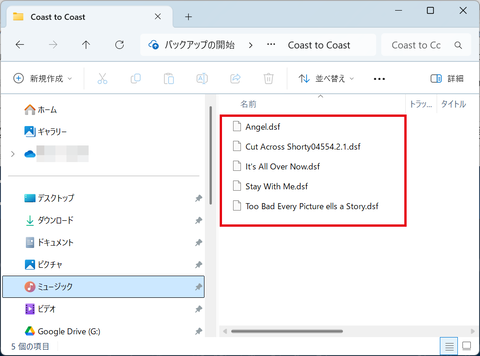

9. ほかのアプリでも利用できるようにExportする

録音、タグ付けした音楽データをほかのアプリでも利用するには、曲単位でExportする必要がある。ExportするにはExportしたい曲を全部選択して「Export」ボタンをクリック、出力するソングを「選択されているプレイリスト」に設定、出力先フォルダを選択して「OK」をクリックする。なお、ファイル形式やサンプリング周波数などは録音時の設定が反映されているので特に設定する必要はない

以上が、レコードをDSD形式のファイルで録音する手順だ。DSD形式で録音した曲を、たとえば同じ機材を使ってPCM形式で録音した曲(Flac、192kHz/24bit)と比較すると、やはり音の密度が異なる。たとえば、DSD形式で録音したものは、レコードと同様にぶ厚い音で迫ってくるような感じだが、PCM形式で録音したものはレコードよりうすべったく角のある音となる。

レコードをなるべくそのままの音でデジタル化したい人は、DSD形式の録音を試してみてほしい。

![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)

![[台数限定★特別価格] デスクトップパソコン ★店長おまかせ 最新 Windows11 第六世代 Corei3 第七世代 第八世代 変更可能 高速SSD128GB メモリ4GB USB3.0 DVDドライブ 富士通/NEC/DELL/HP等 PC 本体 中古パソコン 中古PC Win11 オフィス WPS Office 【★安心30日保証】 中古 製品画像:10位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/pc-shinjyo/cabinet/pc-desk/omakase-04_rd.jpg?_ex=128x128)

![フィリップス(ディスプレイ) 221S9A/11 [21.5型液晶ディスプレイ/1920×1080/HDMI、D-Sub/スピーカー:あり/5年間フル保証] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/etre/cabinet/itemimage28/1267245.jpg?_ex=128x128)

![視能訓練学 第2版 (視能学エキスパート) [ 公益社団法人 日本視能訓練士協会 ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0401/9784260050401_1_2.jpg?_ex=128x128)

![幸せのメカニズム 実践・幸福学入門 (講談社現代新書) [ 前野 隆司 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2385/9784062882385_1_6.jpg?_ex=128x128)

![東京ディズニーランド 東京ディズニーシー まるわかりガイドブック 2026 (My Tokyo Disney Resort) [ ディズニーファン編集部 ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6723/9784065416723_1_2.jpg?_ex=128x128)

![「手紙屋」~僕の就職活動を変えた十通の手紙~ (喜多川 泰シリーズ) 僕の就職活動を変えた十通の手紙 [ 喜多川 泰 ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5705/9784887595705_1_2.jpg?_ex=128x128)

![[新品]ゴールデンカムイ (1-31巻 全巻) 全巻セット 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mangazenkan/cabinet/syncip_0021/m9880472800_01.jpg?_ex=128x128)

![WiLL (ウィル) 2026年 4月号 [雑誌] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0468/4912183970468_1_2.jpg?_ex=128x128)

![ONE PIECE 114 (ジャンプコミックス) [ 尾田 栄一郎 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0191/9784088850191.gif?_ex=128x128)

![お気楽領主の楽しい領地防衛 8【電子書籍】[ 青色まろ ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/3480/2000019753480.jpg?_ex=128x128)