ニュース

Wi-Fiで遭難者の位置を速く正確に特定する技術。ソフトバンクと科学大

2025年6月25日 12:14

ソフトバンクおよび東京科学大学 工学院 電気電子系 藤井輝也研究室は23日、雪山や山岳地帯における遭難者の救助を迅速に行なうことを目的とした、「Wi-Fiを活用した遭難者携帯端末の位置特定システム」を開発したと発表した。

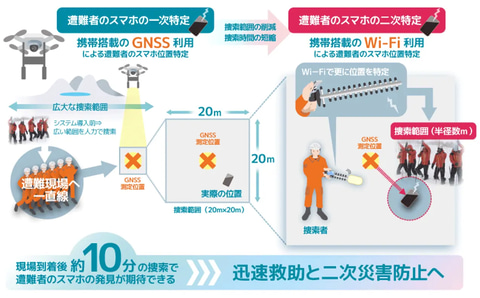

これはGPSといった衛星測位システム(GNSS)と組み合わせることで、遭難者のスマートフォンといった端末位置の推定誤差を数m以下に抑え、通信圏外エリアで雪下に埋まった遭難者の操作時間を大幅に短縮できるというもの。

ソフトバンクはこれまで同じ目的で、ドローンによる無線中継システムにより、通信圏外エリアを臨時にサービスエリア化し、スマホの即位機能を活用することで遭難者の位置情報を取得する「ドローン無線中継システムを用いた遭難者捜索支援システム」を2022年に開発していた。ただ、雪下では雪による電波の減衰で誤差は約10mとなるため、それを考慮して周辺約20m四方を捜索する必要があり、遭難者発見まで数時間要することがあった。

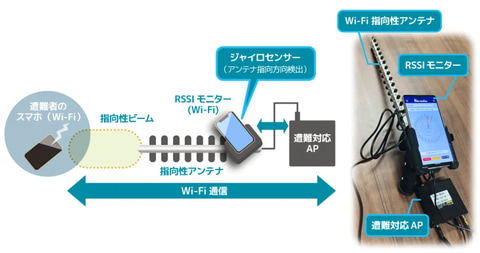

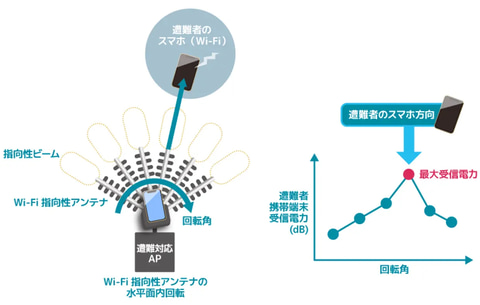

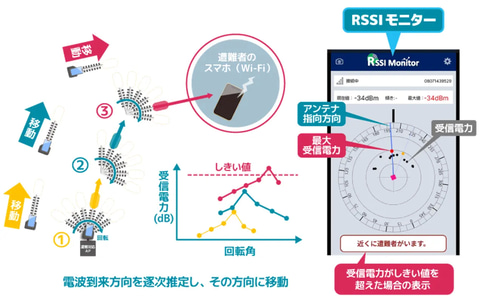

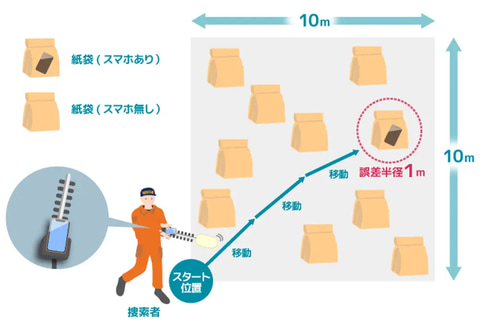

本システムでは、まず遭難対応APを起動してWi-Fiの電波を送受信し、遭難者の端末とRSSIモニターとの通信を確立。遭難対応APが発する電波の受信電力(RSSI)を測定し、その値を端末から一定間隔でRSSIモニターに送信する。捜索者がRSSIモニターに取り付けられた指向性アンテナを水平面内に回転させると、内蔵ジャイロセンサーで指向性アンテナの指向方向とその向きにおける遭難者端末の受信電力値を取得して、RSSIモニター上に表示する。受信電力が最大となる方向が遭難者端末の方向になるため、それを頼りに捜索者は遭難者に近づくことができる。

東京科学大学の敷地内で実際に実証実験を行なったところ、Wi-Fiの推定位置の誤差は約1mだったとしている。両者は今後、統合システムの実用化を目指すとともに、自治体、公共機関、企業と連携し、災害対策に向けた研究などを進めるとしている。

![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)

![222S1AE/11 [21.5型液晶ディスプレイ 1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort/スピーカー:あり] 製品画像:6位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/etre/cabinet/itemimage19/1242207.jpg?_ex=128x128)

![[新品]リボーン 家庭教師ヒットマンREBORN!(1-42巻 全巻) 全巻セット 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mangazenkan/cabinet/syncip_0020/ka-03_01.jpg?_ex=128x128)

![青天【電子書籍】[ 若林正恭 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/0144/2000019330144.jpg?_ex=128x128)

![レーシングドライバー角田裕毅パーソナルブック『YUKI』 [ 角田 裕毅 ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5112/9784096825112_1_50.jpg?_ex=128x128)

![【楽天ブックス限定特典】コアラ沼への招待状(豪華オリジナルシール1枚) [ 早川 卓志 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8236/2100014838236.gif?_ex=128x128)

![SODA (ソーダ) 2026年5月号 [雑誌] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0562/4912158030562.gif?_ex=128x128)

![夏目友人帳 33 (花とゆめコミックス) [ 緑川 ゆき ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/noimage_01.gif?_ex=128x128)