ニュース

AI時代に対応、「時・場所・デバイス、自由自在」な新ScanSnap

2025年6月24日 20:07

PFUは6月24日、スキャナの次世代フラグシップモデル「ScanSnap iX2500」を発表。これに合わせ、秋葉原にて製品発表会を開催した。本記事ではこの発表会の内容についてお伝えする。iX2500の詳細については、別記事を参照いただきたい。

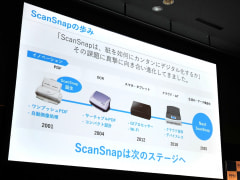

冒頭、代表取締役社長の平原英治氏が登壇。紙と真摯に向き合い、紙をいち早く情報化することに注力するPFUの企業姿勢について紹介した。加えて、世界シェア1位や、ScanSnapシリーズ/リコーのfiシリーズなど合わせて、2024年7月に累計1,600万台販売を達成したことなどに触れ、感謝を述べつつこれまでのPFU製品の進化について述べた。

これからPFUが目指す姿として「リアルが、ひとつにつながる。」というスローガンを掲げた。これからもPFUのエッジプロダクションやソリューションの提供を通じ、デジタルトランスフォーメーションの促進や、新たな価値の提供を目指すという。

次いで同社取締役常務執行役員の宮内康範氏が登壇。ScanSnapシリーズ累計730万台販売達成について謝意を述べたほか、新製品開発や今後のビジョンについて語った。

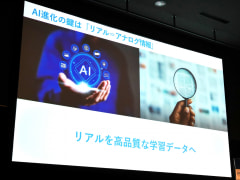

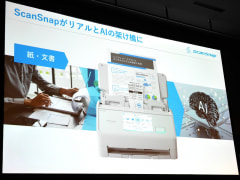

生成AIを始めとする、AIサービスが乱立し生活が大きく変化した昨今の市場環境に触れ、AIの学習リソースがインターネット上から枯渇し始める2026年問題に言及。宮内氏周辺のAI研究者も危惧を抱いているとした上で、対策としてリアルな紙のアナログ情報を高品質な学習データとして利用することができると述べた。

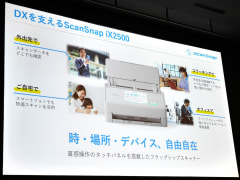

紙のデータを電子化し、AIの学習リソースとすることが今後のミッションであると語った。特に、これまでのように文字起こしするのみでなく、AIが利用しやすいように構造化することが重要であるという。これまでと同じくスキャンデータの高画質化、スキャン自体の高速化は当然重要だとした上で、加えて新製品には場所やデバイスの垣根を超えたスキャニングを可能にする技術を盛り込んだと述べ、これこそがAI時代のScanSnapの進化の形だとした。

続いてスキャナー開発統括部ソフトウェア開発担当の今村博貴氏が新機能について説明。

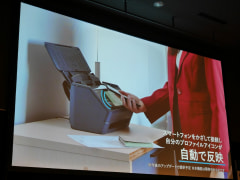

タッチパネルの大型化および静電容量方式の採用や、傾き検知機能、スキャン品質向上、クライアント側でのプロファイル保存による出先でのiX2500使用など、ハード面、ソフト面両方の利点について紹介した。デザインも、陰翳礼讃(いんえいらいさん)の美学をコンセプトに一新している。

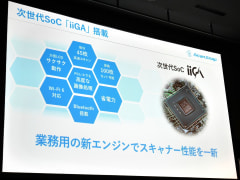

iX2500に搭載されている自社開発SOC「iiGA(イーガ)」がこれらの進化を支えているとのことであり、今後業務用スキャナであるfiシリーズにも搭載予定とした。

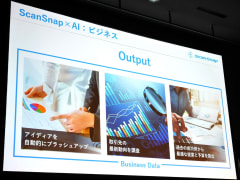

その後ドキュメントイメージング事業本部販売推進統括部の南萌々夏氏が登壇、ScanSnapのビジネスへの活用や今後の展開について述べた。

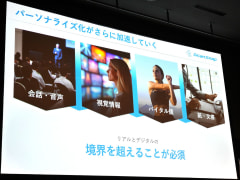

近年のAI技術の発展におけるパーソナライズ化、すなわち特定個人のサポートに最適化された専用AIに言及。リアルとデジタルの境界を超えることでパーソナライズ化のさらなる加速が図れるとし、中でも紙の情報のデジタル化が課題となっていると述べ、ScanSnapがその解決策になりうるとした。

具体的な活用例として、ビジネスの場におけるアイデアメモや名刺、過去の見積書や提案書などをScanSnapでデータ化し取り込むことで、AIが情報を読み取らせ、アイデアのブラッシュアップや最適な予算の算出といった支援を受けられるようになるとした。

同様にプライベートにおいても、学校のプリントや白黒写真、病院の処方箋などさまざまな紙をスキャンさせ学習させることでAI処理の恩恵を受けられると語った。これらを実現するため、ScanSnapは「誰でも簡単に」、「いつでも・どこでも」、「どんなデバイスでも」スキャンできることを目標に進化するという。

ScanSnapによる社会の変革に向けたビジョンについて、Step0から3までの4段階で紹介。ScanSnap Cloudリリースやタッチ&トライスポットによる宣伝などでStep0が終了し、今回のリリースでStep1までが終了。今後のアップデートで、スマホなどデバイスを問わずデータにアクセスできるようになりStep2が、そして最適なプロファイルを提案してくれるプラットフォームの構築によりStep3が達成されると述べた。

続いて、不特定多数のユーザーが利用可能なScanSnapを設置するScanSnap Spot 協力パートナーの募集について言及し、夏より募集開始予定と発表した。パートナーには無償の機材提供や、パートナーを紹介するメルマガの提供ほか複数の特典があるとした。募集期間は1~2カ月程度を想定。コワーキングスペースや学校、カフェなどさまざまな箇所に設置し活用の場を広げる事を目的とし、1,000スポットでの設置を目指すという。

また、「SCAN to AI 価値創造アイデアコンテスト」の開催を発表。紙のデータをどう活用できるかのアイデアを募集するもので、総額100万円の賞金が用意されている。スキャナを持っていなくてもアイデアの応募は可能であるといい、広く参加を呼び掛けた。

その後の質疑応答では、宮内氏に加えて販売推進統括部長の山口篤氏、シニアディレクター・SS/KB-HW開発部長の若浦具視氏が登壇。年間世界販売台数40万台を目指すことや、業務用のfiシリーズではさらに高性能高精細なスキャニングを実現していくことなどが語られた。

口頭発表終了後は実機展示でのタッチ&トライが実施された。ホワイト・ブラックそれぞれのカラーリングが展示され、スマートフォンをかざしてプリンタとペアリングする機能や、ドラッグ&ドロップによる外部サービスとファイル連携機能が実演された。内部基板の展示も行なわれ、新たに開発されたiiGAの実物も紹介されていた。

![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)

![【25日限定P10倍+最大4,000円OFF+最大100%ポイントバック】 【3年保証】HP PRODESK 400 G4 DM [新品SSD] SSD256GB メモリ8GB Core i3 Windows 11 Pro 中古 返品 送料無料 中古デスクトップパソコン 中古パソコン デスクトップパソコン デスクトップ PC ミニPC OFFICE付き 製品画像:3位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_gold/pcwrap/goods/4bo257723_1.jpg?_ex=128x128)

![DELL|デル デスクトップパソコン ブラック SAD50-FN [モニター無し /Windows11 Home /intel Core Ultra 5 /メモリ:16GB /SSD:512GB /2025年夏モデル] 製品画像:2位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/biccamera/cabinet/product/12848/00000014128860_a01.jpg?_ex=128x128)

![【エントリーと合わせてポイント14倍★2/19 20:00〜】モニター iiyama ProLite XB3270QSU-B1 [31.5型 IPS方式パネル ノングレア液晶] ディスプレイ WQHD(2,560×1,440) DisplayPort HDMI モニター ケーブル付属 広い表示領域で快適な作業効率<新品> 製品画像:3位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mousecomputer/cabinet/8_iiyama/xb3270qsu-b1.jpg?_ex=128x128)

![IO DATA(アイオーデータ) Mini LED採用ゲーミングモニター GigaCrysta KH-GDQ271JLAQ ブラック[27型/WQHD(2560×1440)/200Hz/リモコン付属] KHGDQ271JLAQ 製品画像:2位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/akibamac/cabinet/mc5045/2522853.jpg?_ex=128x128)

![ASUS エイスース 液晶ディスプレイ Eye Care [23.8型 / フルHD(1920×1080) / ワイド] VA249HG 製品画像:1位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/r-kojima/cabinet/n0000001461/4711387795194_1.jpg?_ex=128x128)

![SPY×FAMILY 17 (ジャンプコミックス) [ 遠藤 達哉 ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0092/9784088850092_1_11.jpg?_ex=128x128)

![NieR Re[in]carnation 公式資料集 -『檻』と祈りの物語ー [ 電撃ゲーム書籍編集部 ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7350/9784047337350_1_21.jpg?_ex=128x128)

![ウェス・アンダーソンの世界 フレンチ・ディスパッチ ザ・リバティ、カンザス・イヴニング・サン別冊 [ マット・ゾラー・サイツ ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2126/9784866472126_1_2.jpg?_ex=128x128)

![転生したらスライムだった件(31)【電子書籍】[ 川上泰樹 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/5604/2000019605604.jpg?_ex=128x128)

![おもしろいほど日常単語が身につく英語&日本語(バイリンガル)かるた newスマート [ 東京書籍 編集制作部 ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9110/9784487809110.jpg?_ex=128x128)

![新版 赤外線工学 基礎から応用まで [ 一般社団法人 日本赤外線学会 ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8754/9784842918754_1_75.jpg?_ex=128x128)

![GQ JAPAN (ジーキュー ジャパン) 2026年 4月号 [雑誌] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0465/4912045910465.gif?_ex=128x128)