ニュース

TSMCと東大、先端半導体の研究や人材育成で共同ラボ設立

2025年6月12日 11:24

TSMCおよび東京大学は12日、先端半導体の研究や教育、人材育成を推進することを目的とした「TSMC東大ラボ」の運用を開始した。TSMCにとって台湾以外の大学とのジョイントラボは初。

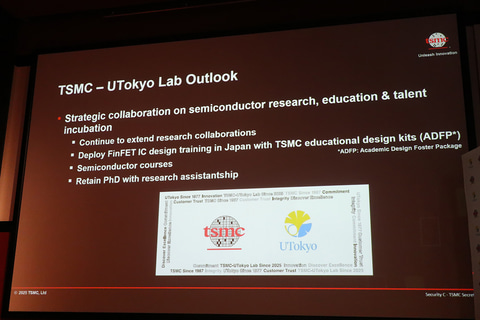

このラボは、それぞれの分野でリードする両者の幅広い知識、経験、創造性を駆使し、半導体技術の最先端の研究開発を促進、革新的なソリューションを生み出し、半導体人材の育成を目指す。また、次世代を見据えた持続可能な半導体技術の創造と開発、社会の発展への貢献という両者のビジョンの実現に向け連携、協力していく。

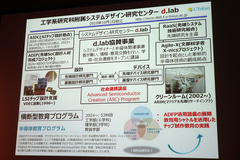

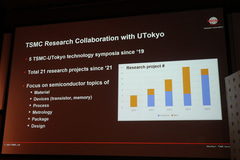

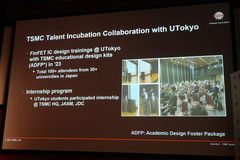

両者は2019年に先端半導体技術の研究開発を全学/全社レベルで行なうと発表し、共同研究を進めてきた。過去6年間で21件の研究プロジェクトを立ち上げ成果を収めている。また、東京大学工学部および東京大学大学院工学系研究科において、「TSMC N16(FinFET) ADFP」を講義に導入し、先端プロセス設計教育にも力を入れてきた。

こうした連携をより体系的/戦略的に推進するため、2025年4月には「産学共創協定」を締結、研究や教育、人材育成を一体的に進めることに合意。その具体的な取り組みとしてジョイントラボを開設し、東京大学に社会連携講座を設置した。

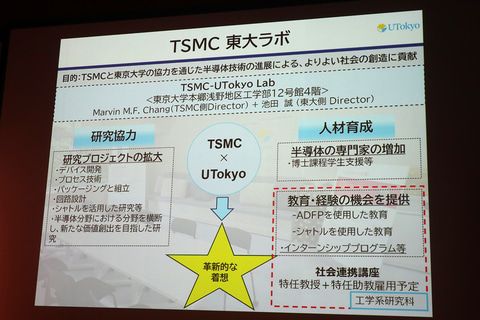

ジョイントラボは東京大学の本郷地区浅野キャンパス内に開設される。東京大学とTSMCがそれぞれ1名ずつ指名する2名のラボ長とともに、東京大学の教職員が運営。将来の実用化に重点を置く半導体技術を対象に、材料、デバイス、プロセス、計測、パッケージ設計における研究を促進する。

また、研究成果はTSMCの半導体研究開発や製造に応用されるだけでなく、東京大学内で2019年より開催されている技術シンポジウムにて定期的に発表する予定。

既にあるTSMCと東大の連携がより強固に

12日に東京大学構内で開かれた記者発表会には、東京大学 総長 藤井輝夫氏が挨拶。半導体がスマートフォンから医療、鉄道など、あらゆる生活に密着する分野で利用されているほか、生成AIの特需などにより、小型化や効率化などがますます求められ、困難な課題に直面しているという。

こうした環境の中、大学が持つ知恵を磨き、学外と共同で、こうした困難課題を解決していきつつ、社会に貢献していく人材を教育するのが目的だとし、今回のジョイントラボを通じて、さらなる教育の強化、および博士学生への支援強化を行なっていくと語った。

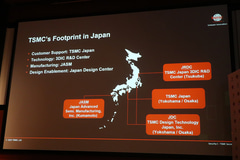

また、TSMC エグゼクティブ・バイス・プレジデント 兼 共同最高執行責任者 ワイジェイ・ミー氏は、同社の横浜や大阪のオフィスに加え、つくば市における3DIC研究開発センター、九州・熊本にある生産拠点のJAMS(Japan Advanced Semiconductor Manufacturing)などを紹介し、日本に積極的にビジネスを展開していることを紹介。

それらを踏まえ、今回の東京大学との提携強化は、TSMCのみならず、業界全体で社会貢献できる人材の育成という偉業を達成できると強調。イノベーションは単なるアイディアに留まらず、実践に移してこそ実現することのほうが重要だとし、今回の協業が世界全体を推進するようなイノベーションに発展することに期待を寄せた。

先述の通り、TMSCと東京大学は2019年から協業を始め、これまでさまざまな半導体にまつわる知識の教育に取り組んできた。今回のジョイントラボの設立での新しいポイントについて、東京大学 大学院工学系研究科 教授 池田 誠氏は、「東大の中にラボを常設することで、常に共同研究が行なえ、協働していく分野を多角化できる。また、人を常駐させることによって、さらなる連携強化が実現できる」と解説。

また、池田氏は先日京都で開催されたVLSIシンポジウムに参加したというが、「米国やヨーロッパの大学では、学内でチップ設計を行なうのが当たり前になってきており、東大を始めとした日本の大学が遅れを取っているというのを実感した。今回のジョイントラボにより世界をキャッチアップ、もしくは先回りをできるようにしていきたい」と意気込みを語った。

TSMC 技術研究ディレクター マーヴィン・チャン氏は、今回の常設ラボにおける人員配置のみならず、台湾本社におけるインターンシッププログラム、横浜/JASMとの連携、FinFET半導体設計トレーニングの展開を通して、博士課程の学生などを支援していくと語った。

![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)

![JTB時刻表 2026年 3月号 [雑誌] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0364/4912051250364_1_2.jpg?_ex=128x128)

![ポケット六法 令和8年版 (単行本) [ 森田 宏樹 ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9264/9784641009264_1_90.jpg?_ex=128x128)

![アフタヌーン 2026年4月号 [2026年2月25日発売]【電子書籍】[ アフタヌーン編集部 ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/7041/2000019767041.jpg?_ex=128x128)

![人気米粉料理家の初のレシピ本 米粉が好きになるお菓子とおやつ (ブティック・ムック) [ こばやしまりこ ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6790/9784834766790_1_2.jpg?_ex=128x128)

![不器用な先輩。 11巻【電子書籍】[ 工藤マコト ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/6290/2000019466290.jpg?_ex=128x128)

![異世界で土地を買って農場を作ろう (11) 【電子限定おまけ付き】【電子書籍】[ 岡沢六十四 ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/6928/2000019746928.jpg?_ex=128x128)

![異世界食堂 洋食のねこや(9)【電子書籍】[ 犬塚 惇平 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1093/2000019711093.jpg?_ex=128x128)

![LV999の村人(20)【電子書籍】[ 岩元 健一 ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1021/2000019711021.jpg?_ex=128x128)