ニュース

基盤モデルが科学的発見を加速する。IBMが記念イベントで量子コンピュータ内部モックを日本初公開

2022年10月14日 09:13

日本IBMは、同社の研究開発部門「IBM Tokyo Lab. 」設立50周年、東京基礎研究所の設立40周年を記念したイベント「Science for the Future」を、2022年10月13日、14日の2日間、日本科学未来館にて開催した。

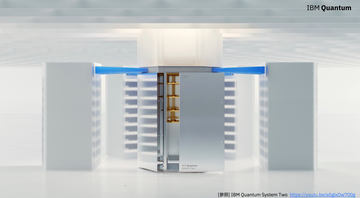

サイエンスの役割と可能性を論じ、科学的発見を加速させるためにIBM研究開発が取り組む技術開発と応用について紹介するイベントで、IBM東京基礎研究所 所長の福田剛志氏らによる講演や識者たちによるパネルディスカッションのほか、量子コンピュータのシャンデリア・モックを日本初公開。今回のイベントのために製作したものだという。そのほか、AIを活用した技術の展示やデモも行なわれた。

量子コンピュータ シャンデリア・モック

量子コンピュータの心臓部である量子チップは、真空、かつ10ミリケルビン以下の極低温環境でなければ動作しない(ケルビンは絶対温度の単位)。そのため通常は、巨大な魔法瓶のような5重の筒に収められている。今回は、その内部構造を日本で初めて公開した。中はほとんどが冷却のための構造物で、上から徐々に冷やされ、一番温度が低くなる最下部に量子チップが取り付けられる。

今回お披露目されたものはモックではあるが、極めて精密に作られているという。今回のイベントのために新たに作られたもので、展示のあとは、実物のある新川崎のほか、全国イベントを巡回することになるのではないかとのこと。2025年までのIBMの量子コンピュータのロードマップについては過去記事を参照されたい。

「基盤モデル」が「科学的発見の加速」を進める

IBM東京基礎研究所 所長の福田剛志氏は、R&Dの取り組みやフォーカスエリア、特に「これから来るもの」について解説した。「科学的発見の加速」、「基盤モデル」がこれからのキーワードだという。

IBM Researchは事業部門とは独立した研究所。77年の歴史があり、3,000人の研究者が世界中でつながって研究を行なっている。東京ではクリーンルームのある新川崎ではハードウェアの研究、箱崎ではソフトウェアの研究を行なっている。福田氏は「いまはイノベーションを起こすためにはコンピュータサイエンスだけやっていればいいというような時代ではない」と述べ、そのためさまざまな領域の多様な研究者がインタラクションすることでイノベーションを起こそうとしていると紹介した。

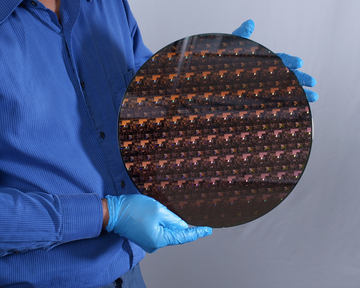

IBMはこれまでにFORTRANやDRAM、音声認識、RISCプロセッサ、Blue Gene、Watson、最近では量子コンピュータや、2nm半導体などさまざまなイノベーションを生みだした。2nm半導体は最初はサーバー、そして遠からずスマホなどにも入ってくる。そうすれば大幅な低消費電力が実現する可能性があるという。新川崎に設置されている量子コンピュータ「IBM Quantum System One」は、日本専用で日本の研究者しか使えない。東京リサーチではHybrid Cloud、AI、3次元実装、量子アプリケーションなどの研究が行なわれている。

科学的発見は難しい。計算の限界、論文数の生成速度、可能性の探索、検証にかかるコストなどが膨大だからだ。たとえば医薬品となる化合物候補は10の63乗もあり、これは地球上にあるすべての原子数よりもはるかに多い。そこでAIを使った加速が期待されている。もっとも効果が高いのは非構造化データ(論文)から関連を見出すディープサーチ、シミュレーションによる数値データの取得と無駄なシミュレーションを防ぐAI強化シミュレーション、材料構造を自動デザインしてくれる生成モデル、そしてロボットを使った自動実験である。ロボットを使えば異物混入リスクもなく、実験の回し方もAIが自動でプランする。

これらをつなげてプラットフォームとする。適用対象分野は材料、薬、デジタル・ヘルス、オープン・コラボレーション。これら一個一個の要素をすべてIBMが作るのではなく、コアサービスやコントロール層を提供することで外部リソースも活用できるようにして、IBMディスカバリープラットフォームとする。

また、AIの歴史はAI表現方法の歴史だと述べ、これからは「基盤モデル(Foundation Model)」が重要だと紹介した。これまでAIはエキスパートシステム、機械学習、深層学習と発展してきたが、2018年ごろからは生成的・高適応性の基盤モデルが話題となっている。これまでAIを作るには、人間がラベル付けした膨大な学習データが必要だった。それに対して「自己教師学習」を使うことで、データが大量にあれば自分で学習することができるようになりはじめている。いったんできたモデルを使って別のAIをトレーニングすることにも使え、最終的に少ないラベル付けデータを適用することで、効率良く、さまざまなタスクへ適用できる精度の高いモデルを作ることが可能になると期待されている。

これを材料化学、薬学などに適用することをIBMは狙っている。ダウジョーンズやP&Gなどのほか、半導体系のパートナーなどと一緒に研究を進めているという。福田氏は、具体的な例としては長瀬産業とIBMが共同で開発したマテリアルズインフォマティクス基盤「TABRASA(タブラサ)」を挙げた。この例のように、IBMが直接特定の分野に対してプラットフォームを提供するのではなく、それぞれの分野に詳しいパートナー企業と組んで、基盤モデルを提供するかたちでのビジネスを進めようとしているという。

福田氏は最後に「これまではナローなAIだった。もっとブロードな(広い)ことができるAIを基盤モデルで作れる。その点に研究者たちは興奮している」と語った。

AI活用研究の展示も

会場では、AIを活用した各種研究のパネル展示や、視覚障がい者向けのデバイス「AIスーツケース」などのデモも行なわれた。電子舌「Hyper Taste」は溶液に含まれる化学物質を分析できる味覚センサー技術で、ワイン産地を判定できるほか、大西洋を自動航行した船「メイフラワー号」に搭載され、海洋酸性化に関するデータ収集などを行なった。実用化に向けた共同研究が勧められている。日本初展示。

このほか、「ディープラーニングの次」としてシンボリックなAI技術とニューラルネットワークを組み合わせた「Neuro-Symbolic AI」、よりエネルギー効率がよいハードウェアやソフトウェア、AIを使った新素材開発の研究などがアピールされた。

![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】 伊藤園 磨かれて、澄みきった日本の水 2L 8本 ラベルレス [ ケース ] [ 水 ] [ 軟水 ] [ ペットボトル ] [ 箱買い ] [ ストック ] [ 水分補給 ] 製品画像:4位](https://m.media-amazon.com/images/I/41n0o65dSkL._SL160_.jpg)

![【エントリーで最大全額ポイント還元|3/11まで】 LENOVO|レノボジャパン ノートパソコン IdeaPad Slim5 Light Gen10 83J20054JP [13.3型 /Windows11 Home /AMD Ryzen 5 /メモリ:16GB /SSD:512GB /M365 (24か月) or Office 選択可能 /2025年12月モデル] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/biccamera/cabinet/product/15527/00000014725627_a01.jpg?_ex=128x128)

![DELL Optiplex 7070 SFF (Win11x64) 中古 Core i7-3.0GHz(9700)/メモリ16GB/HDD1TB/DVDマルチ [C:並品] 2019年頃購入 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/usedpc/cabinet/url1/5726480c.jpg?_ex=128x128)

![IOデータ Mini LED採用 200Hzゲーミングモニター KH-GDQ271JLAQ GigaCrysta [ 27型 / WQHD(2560×1440) / ワイド ] ブラック 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/r-kojima/cabinet/n0000001437/4957180182469_1.jpg?_ex=128x128)

![【エントリーで最大全額ポイント還元|3/11まで】 I-O DATA|アイ・オー・データ ゲーミングモニター GigaCrysta ブラック KH-GDQ271JLAQ [27型 /WQHD(2560×1440) /ワイド] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/biccamera/cabinet/product/12539/00000014095152_a01.jpg?_ex=128x128)

![【2026年3月下旬】 I-O DATA|アイ・オー・データ ゲーミングモニター 「GigaCrysta S」3年保証 ブラック KH-GDU271JLAQD [27型 /4K(3840×2160) /ワイド /360Hz] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/biccamera/cabinet/product/16248/00000014890919_a01.jpg?_ex=128x128)

![ファイブスター物語 19 [ 永野 護 ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3336/9784041173336_1_4.jpg?_ex=128x128)

![異世界のんびり農家(16)【電子書籍】[ 剣 康之 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/4152/2000019774152.jpg?_ex=128x128)

![ハイキュー!! 全巻セット(1-45巻) (ジャンプコミックス) [ 古舘春一 ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9450/2100012429450.jpg?_ex=128x128)

![公式TOEIC Listening & Reading 問題集 12 [ ETS ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3775/9784906033775.jpg?_ex=128x128)

![勇者パーティを追い出された器用貧乏 〜パーティ事情で付与術士をやっていた剣士、万能へと至る〜(18)【電子書籍】[ よねぞう ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/4315/2000019794315.jpg?_ex=128x128)

![別冊 会社四季報 プロ500銘柄 2026年 4月号 [雑誌] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0466/4912022750466_1_2.jpg?_ex=128x128)

![つかめ!理科ダマン 11 みんながロボットに夢中!編 [ シン・テフン ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3750/9784838733750_1_2.jpg?_ex=128x128)

![北極星 僕たちはどう働くか [ 西野 亮廣 ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5583/9784344045583.jpg?_ex=128x128)

![だいじ だいじ どーこだ? [ 遠見才希子 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7000/9784278087000_1_9.jpg?_ex=128x128)

![いちねんせいえほん はじめての「よのなかルールブック」 [ 高濱正伸 ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1205/9784284001205_1_3.jpg?_ex=128x128)