大原雄介の半導体業界こぼれ話

SiCパワー半導体のWolfspeedが倒産危機~LinuxカーネルとmicroSD Expressの話も少々

2025年5月29日 06:14

業界的にはCOMPUTEX TAIPEIでいろいろ新製品などが発表された5月であるが、筆者は今年COMPUTEX取材をお休みしたので、COMPUTEXについてはこちらをご覧いただくということで、雑談をいくつか。

Wolfspeedが倒産準備?

WSJ(The Wall Street Journal)が5月20日、Wolfspeedが倒産準備に入っていることを報じた。

実際、Wolfspeedが5月9日にSEC(米国証券取引委員会)に提出した2025年第3四半期のForm 10-Q(四半期決算報告書)のLiquidity(流動性)の項目の中に、同社が2025年3月末の時点で65億ドルの債務を抱えており、外部アドバイザーによる法廷内外での資本再編を含む、複数の戦略的選択肢の評価の支援を依頼していること。

また潜在的な事業再編の条件に関して特定の債務保有者との間で交渉を行なっていることなどを明らかにした。その上で、「経営陣は、財務諸表の発行日から起算した12カ月間において、会社が継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる状況または事象が存在するか否かを検討している」(management considers whether there are conditions or events that raise substantial doubt about the Company's ability to continue as a going concern for the twelve months following the issuance date of its financial statements.)としている。

WSJの方ではここから一歩踏み込み、同社が複数の債権者から提示された法廷外での債務再建案を拒否し、今後数週間以内に連邦破産法11条に基づく再建計画(日本でいう所の民事再生法に相当)の策定を目指していると報じたことで、同社の倒産が現実的なものになりつつある。

Wolfspeedという社名をご存じない読者も多いかもしれない。元々はCREEという名称であり、青色LEDの素材としてSiC(Silicon carbide:炭化珪素)に着目、これを利用した青色LEDを1989年に発表している。

ちなみに青色LEDそのものはGaN(Galium Nitride:窒化ガリウム)を利用したものが主流であり、これを製品化した日亜化学と開発者である中村修二氏の間で帰属権ないし譲渡対価を巡って行なわれた、いわゆる青色LED訴訟が大変に有名である。

この訴訟、そもそもは中村氏がCREEの子会社の非常勤のコンサルタントになったのが切っ掛け(日亜化学が中村氏を機密漏洩で提訴、中村氏が日亜化学を反訴し、最終的に日亜化学が約8億4,000万円を中村氏に支払って和解が成立している)であったことから、CREEの社名は記憶にある方もおられるかもしれない。

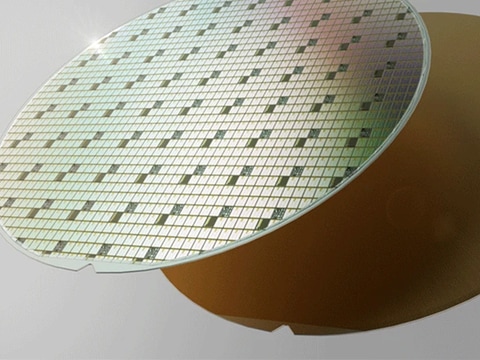

そんなCREEであるが、LEDやその後Ruud Lightingを買収して獲得した照明関連製品を、2019年にIdeal Industriesに売却、LED事業も2021年にSMART Global Holdingsに売却している。その2021年に社名もWolfspeedに改称し、以後はSiCのウェハ製造とか、SiCを利用したパワー半導体の製造と販売にビジネスを絞り込んでいる。

そんなWolfspeed、2020年頃から急速に進んだ自動車のEVシフトという追い風を受けて、SiCベースのパワー半導体の出荷拡大に向けて急速に体制を整えてゆく。同社は2022年、ニューヨーク州のモホークバレーで200mm SiCウェハを製造するFabの稼働を開始。さらにに2023年にはドイツのZF(正式名称はZF Friedrichshafen)と共同で、世界最大の200mm SiCウェハの製造拠点を建設するプロジェクトを発表した。

ところがこの頃からEVシフトに逆風が吹き始め、これに伴い同社の売上も次第に落ちていった。2004年6月には、そのドイツの製造拠点の建設を2025年半ばにする事を発表。同年10月にはプロジェクトの無期限延期と、これに伴いZFがプロジェクトから離脱することが報じられた。

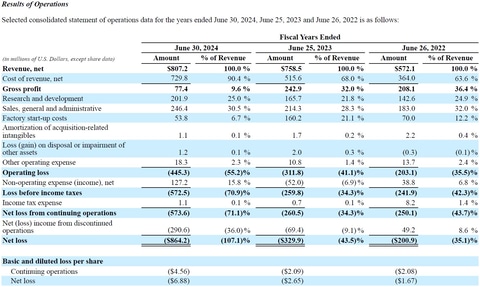

同社の2024年度決算(同社は6月末が期締めである)はこんな感じ(図1)で、まぁ営業利益や純利益はともかく、少なくとも2024年度の段階ではまだ粗利は出ていた(といっても2024年度の粗利率9.6%はかなり危険水準だと思う)わけだが、この後同社は粗利すら赤字になってゆく。

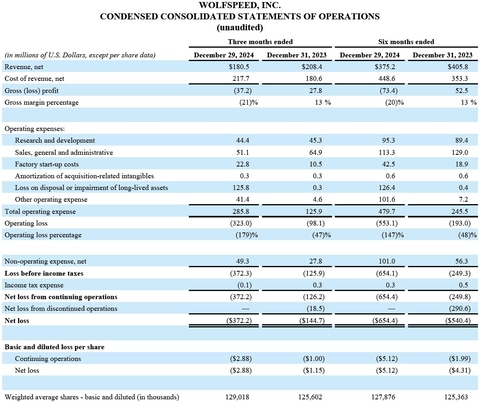

先に示した2025年第3四半期のForm 10-Qを見ると売上すら落ちて、それでいて売上原価が増えている。売上原価の内訳は不明だが、それとは別に営業経費の内訳を見ると“Loss of disposal or impairment of ling-lived assets”が急増しており、なんか製造工程に問題が出たとしか思えないことになっている。元々昨年(2024年)6月の時点でモホークバレーのFabの稼働率が20%に達し、2024年末までにこれを25%に引き上げるとしていたが、その一方で同社のノースカロライナ州ダーラムにある150mm Fabの方では設備事故が発生、一時的に生産能力が下がったことも発表された。この時には、8月までに復旧見込みという話だったが、これに関する続報が見つけられないあたり、あるいはこれが製造原価高騰の一因になっているのかもしれない。

理由はともかく、上場企業でこの決算はかなり悪い部類に入り、おまけに2025年度に入ってさらに悪化しているとなれば、経営陣の首が飛ぶことは避けられない。今年(2025年)3月にはCEOが交代、3月末にはCFOが離職を発表、5月には取締役会に2人が加わると共に、新たなCOOが就任といった具合に経営陣の刷新が激しいが、実は倒産直前の会社ではこうしたことは非常に起こりがちな話でもある。

話を戻すと、同社はSiCウェハの製造大手であり、たとえばルネサスエレクトロニクスは2023年に同社と10年間のSiCウェハの供給契約を締結している。InfineonやSTMicroelectronicsなども過去に同社と供給契約を結んでおり、つまりSiCウェハの長期的なビジネスそのものは健在である。なので、仮に破産したとしてもこのSiCウェハの製造設備や供給契約などをまとめて引き取る会社はありそうではある。

その意味ではこれでいきなりSiCウェハの供給が止まるということはないと思うのだが、問題はこれがWolfspeedだけに留まるかどうか?ということである。

EVシフトを見込んで、多くの会社がパワー半導体の供給能力増強に向けて工場の新設や製造能力増強を2023年に相次いで行なった。ちょっと古い情報だが、SemiconductorEngineeringの2024年1月3日付けの“Money Pours Into New Fabs And Facilities”によれば、2023年だけで127件もの半導体製造に関する投資が発表されており、パワー半導体向けでもAnalog Devices、Robert Bosch/TSI Semiconductors、Coherent/デンソー/三菱電機、Infineon Technologies、Microchip Technology、三菱電機、ローム、STMicroelectronics/Sanan Optoelectronics、Texas InstrumentsとWolfspeedが投資を発表している。今回の話が単にWolfspeedだけで済めばいいのだが、何となくほかのパワー半導体製造企業にも波及しそうな気がするのは筆者だけだろうか?

Linux Kernel 6.15

5月25日にLinux Kernel 6.15がリリースされた。で、変更履歴(Changelog)をつらつら眺めていたら、ちょっと面白い項目がX86に見つかったのでご紹介。

“32-bit cleanups”のcoverによれば、「drop 32-bit "bigsmp" machine support」という項目がある。これは何かというと、32bitのx86 CPUにおける、9個以上の論理CPUにおけるSMPのサポート廃止である。

具体的にはSequent NUMA-Q、IBM Summit、Unisys ES7000とHP F8であるが、現在サポートが継続されているのはHP F8のみで、HyperThreading付きのXeon-MP×8(つまり論理的に16 CPUのSMP)であるが、もうほとんど市場に残っていない(64bit CPUに置き換えられた)ということで今回廃止になったそうだ。

同様にHIGHMEM64Gのサポートも今回落とされた。これはPAE(Physical Address Extension)を利用して32bit CPUで4GB以上のメモリを扱えるようにするためのものであるが、こちらももう既にこれを利用している製品が存在しないということらしい。面白いのはPAEのサポートそのものは残っていることで、これはPentium MやCore DuoではNXbitをアクセスするためにPAEが必要だからだそうだ。

その一方で、この6.15でZen 6のCPU Feature Flagのサポートが追加されたことも明らかになっている。

時代に合わせて古い製品のサポートを減らし、その分新しい製品のサポートを追加するという当然の流れではあるのだが、いろいろと感じるところがあったニュースである。

microSD Expressに関する雑感

こちらの記事でmicroSD Expressの説明をさせて頂いたのだが、記事を書きながら思ったことは「これNVMeコントローラどうなってんだ?」ということ。

そもそもNVMe SSDの場合、フラッシュメモリとNVMeコントローラは別々になっており、当然製造プロセスも異なっている。ただSD ExpressとかmicroSD Expressの場合、そもそも利用できる面積が小さい。なのでおそらくはNVMeコントローラの上にNANDフラッシュを載せるような格好になっていると思うのだが、「放熱大丈夫か?」というのは素朴に気になるところ。

実はこれ微妙なところで、普通に考えるとNANDフラッシュはNVMeコントローラと別に製造し、容量にあわせて枚数を簡単に増減できるようにすることで、生産コストを抑えながら歩留まりを上げつつラインナップを増やせる技法であるが、SDカードとかmicroSDカードの場合は遥かに大量の製品を製造するので、たとえば256GBと512GBと1TBで別々のチップだったとしても開発コストをペイできる可能性がある。

もっとも、んじゃ1チップで1TBの容量を確保できるチップを作れるのか?というと現状は無理なはずで、そうすると、たとえば128GBのNAND+NVMeコントローラのチップの上に、128GB NANDチップ×1/3/7を載せるとかいう話になると、これはこれで難易度が高そうに思える。

あと、NAND Flashのプロセスは10nm台(それが1x~1zなのか1α~1γあたりなのかは不明)だと思うが、PCIe 3.1はともかくPCIe 4の速度を出すロジックをフラッシュプロセスに実装するのはかなり難易度(と発熱)が高そうで、そう考えるとやはりNVMeコントローラ(これは12nmあたりのプロセス)の上にNANDチップを積層するのが無難な作り方な気もする。

一番手っ取り早いのは分解してみることで、一昔前なら硝酸で煮る(とパッケージが溶けて内部のチップを簡単に確認できる)という話だし、今だとぶった切って断面を顕微鏡で確認するとかいうことになるのだろうが、借り物のmicroSD Expressカードでそんなことをしたら担当編集氏がメーカーに怒られてしまう(そしてその後私が担当編集氏に怒られてしまう)ので今回は見送った。誰かチャレンジして内部を確認してもらえないものだろうか(他人任せ)?

![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)

![ASUS エイスース 液晶ディスプレイ Eye Care [23.8型 / フルHD(1920×1080) / ワイド] VA249HG 製品画像:15位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/r-kojima/cabinet/n0000001461/4711387795194_1.jpg?_ex=128x128)

![【エントリーで最大2万ポイント当たる|2/25まで】 ASUS|エイスース PCモニター Eye Care VA249HG [23.8型 /フルHD(1920×1080) /ワイド /120Hz] 製品画像:14位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/biccamera/cabinet/product/12947/00000014147044_a01.jpg?_ex=128x128)

![棺桶まで歩こう (幻冬舎新書) [ 萬田緑平 ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7937/9784344987937_1_3.jpg?_ex=128x128)

![SPY×FAMILY 17 (ジャンプコミックス) [ 遠藤 達哉 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0092/9784088850092_1_6.jpg?_ex=128x128)

![[新品][全巻収納ダンボール本棚付]サザエさん (1-68巻 全巻) 全巻セット 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mangazenkan/cabinet/syncip_0028/m5220421088_01.jpg?_ex=128x128)

![きのう何食べた?(25)【電子書籍】[ よしながふみ ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/0973/2000019710973.jpg?_ex=128x128)

![憤怒の人 母・佐藤愛子のカケラ [ 杉山 響子 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8300/9784093898300_1_151.jpg?_ex=128x128)

![【楽天ブックス限定デジタル特典】レジンでつくる ときめき文具(3点セット(むぎまま直伝!BOOK未収録 作り方レシピ/ラブリーピンクのシール帳背景紙/うるつやシール用台紙)ダウンロード) (ガールズクラフト) [ Gakken ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9716/9784057509716_1_3.jpg?_ex=128x128)

![暁のヨナ YONA MEMORIAL イラスト集付き特装版 47 (マルチメディア商品) [ 草凪 みずほ ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6494/9784592106494_1_2.jpg?_ex=128x128)

![木挽町のあだ討ち (新潮文庫) [ 永井 紗耶子 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8835/9784101028835_1_10.jpg?_ex=128x128)