山田祥平のRe:config.sys

おしゃべりなドキュメント

2025年2月15日 06:42

専門馬鹿とも揶揄されることがある特定分野のエキスパートは、特定の分野に精通していても、専門外の知識や常識に欠けていることがある。かと思えば、専門分野に精通し、それをかなえる秀でた才能が、多岐にわたる方面でも威力を発揮することもある。今、我々人類が過渡期のAIに求めているのはその両方だ。

AdobeがドキュメントのためのAIアシスタントをサービスイン

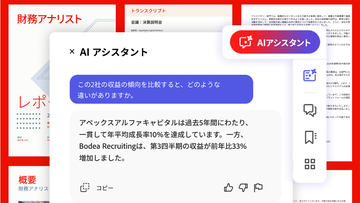

Adobeが「Acrobat AIアシスタント」(日本語版)の一般提供を開始した。Adobe Acrobat Reader、Adobe Acrobatのデスクトップ版、Webアプリ、モバイル版アプリ、そしてブラウザ拡張機能におけるサブスクリプションで利用できる。

Acrobat AIアシスタントはPDF、DOCX、PPTX、TXT、RTFなどのフォーマットのドキュメントを10ファイルまで読み込むことができる。ただ、各ファイルは最大100MBまでで600ページ以内と制限される。また、PDF以外のファイルの場合はPDFに変換されて、Adobeクラウドストレージに保存される。

こうして開かれたドキュメントをベースに、それを要約したり、ユーザーの質問に答えたり、あるいは、質問の候補を提示して、ドキュメント内容の理解を促す。

年間プランが月々払いと一括払いで用意され、個人版が680円/月相当、学生および教職員向けには220円/月相当で提供される。いつでも解約できる月々プランも用意され、こちらは980円/月となっている。このコストはAcrobat本体などの有料アプリの料金とは別に発生する。

とりあえず、2週間以内の解約では全額返金されるし、サブスクしなくても少しだけなら使える。ただ最初の数問以降はプランの購入を促されるようになっている。

使い方は簡単だ。文書を開いてアシスタントに質問するか、生成された推奨質問をクリックするだけだ。生成要約についてはドキュメント内の情報のみがネタ元になっているので、生成AIにありがちなハルシネーションは起こらないとされている。つまりウソをつかない。質問に対する回答にはリンクが設定され、そのクリックでソースとなったドキュメントの当該部分をハイライトする。

試しに「Universal Serial Bus Power Delivery Specification Revision 3.2」を読み込ませようとしたらサイズ制限に引っかかった。この仕様書は1,113ページあるからだ。今なお、こうした長大なドキュメントと格闘しながら仕事をするエンジニアというのは本当に大変だと思う。ちなみに、パスワードで保護されたドキュメントについても対象にはできない。こうした制限が使い道に大きな影響を与えるようになるかもしれない。

気になるとすれば、対象ドキュメントがAdobeのクラウドにアップロードされて保存される点だ。クラウドサービスとして提供されるので、データが保存される在処が問題になって、門外不出の情報を処理させるのは難しい。そのあたりを気にする企業は少なくないだろう。

もちろんAdobeでは顧客のドキュメントの内容が同意なしに保存されることや、AIアシスタントのトレーニングのために使用されることはないとしているが、できればオンデバイスで処理するようなオプションも欲しかったところだ。

指定したドキュメントだけを対象とするパーソナライズされた専門馬鹿

Adobeの提供する生成AIは、これまでクリエイティブ系のものが先行していたが、いよいよここにきて一般的なドキュメントをベースとしたAI活用ができるようになったことになる。これまでとは異なる側面におけるAdobeのAIアプローチだ。

情報のソースを特定のドキュメントに限定するというのは、現在のような過渡期のAI活用においてはとても有効な方法だと思う。使い方も簡単だ。ドキュメントを開き、新設されたAIアシスタントボタンをクリックすると、ウィンドウの右側にアシスタントとのチャット用ペインが開く。そして少し時間をかけて考えてから、概要と質問例を提示する。今の時点ではそれほど長いドキュメントでなくても分単位の時間がかかるようだ。

少なくとも自分が指定したドキュメントだけが情報源になっているというのはとても安心感がある。インターネットをクロールしてかき集めた知識がどれほど豊富であっても、その中には真実もあればウソもある。玉石混淆の知識ベースから真実のみを抜き出せるかどうかを今のAIに期待するのは難しい。だが、目の前にあるドキュメントだけが情報ソースであることが保証されれば、AI利用の不安の多くが解消されるだろう。

もちろん、このチャレンジはAdobeが最初ではない。GoogleのGeminiやその応用パターンとしてのNotebookLM、ChatGPTなどでもファイルのアップロード機能が提供されていて、そのファイル内の情報を元にしたパーソナライズされたAIエキスパートとして利用できる。だが、今回はあのAdobeがドキュメントにおける現時点での絶対的標準ともいえるPDFのリーダに実装したAIということで、その本気度が感じられる。大きな節目になりそうだ。

ドキュメントの存在意義

ある意味で、ドキュメントというのはリアル社会の要約だと考えることができる。筆舌に尽くしがたいとはよくいったもので、現実社会は言葉では表現しきれないのだが、それを何とかしてドキュメントにして他者に伝える。そしてそれは単なる文字の羅列ではなく、場合によっては図版やイラスト、数表、動画、音声などを含むハイブリッドなフォーマットの情報として提示される。

それだけでも大変な要約なのに、それをさらに要約して見せろというのだから、AIも大変だ。だが、人類は、それを今求めている。

そこにあるのは打てば響くドキュメントだ。これまで一方的に何らかの情報を羅列しているに過ぎなかったドキュメントは、AIによって読み下され、その内容が咀嚼された結果、インタラクティブな対話相手としてドキュメント自身が語り始める。

こうしたパターンが定着すれば、電子書籍のあり方などにも影響が出てくるかもしれない。今は単に読み進めるだけのフォーマットとしての電子書籍が、パーソナライズされた知識ベースとして機能するようになる。そのためにはプロプライエタリでクローズドなフォーマットでの電子書籍にこだわっていてはうまくいかないだろう。

ビジネスモデルの変革も必要だ。AIに対してドキュメントファイルへのアクセス時にどのような権限を与えるかも重要なテーマになっていくだろう。

また、受け手のユーザーの知識と、送り手である書籍著者の知識をどのように区別するのかも重要だ。AIが他者の知的財産を侵害するわけにはいかない。テクノロジーがどんなに進化し、合理的な便宜だけを追求しても、それでは世間の合意が得られるはずもない。それをどうすればいいのか。AIに考えてほしいのはそこかもしれない。

![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)

![【2026年3月下旬】 I-O DATA|アイ・オー・データ ゲーミングモニター 「GigaCrysta S」3年保証 ブラック KH-GDU271JLAQD [27型 /4K(3840×2160) /ワイド /360Hz] 製品画像:2位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/biccamera/cabinet/product/16248/00000014890919_a01.jpg?_ex=128x128)

![【楽天ブックス限定グッズ】堀夏喜 1st写真集『LIVING FOR』(オリジナルキーホルダー) [ 堀 夏喜(FANTASTICS) ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7242/2100014637242_1_2.jpg?_ex=128x128)

![[新品]僕のヒーローアカデミア (1-42巻 全巻) 全巻セット 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mangazenkan/cabinet/syncip_0020/m8880404620_02.jpg?_ex=128x128)

![2026年度版 わかって合格(うか)る宅建士 基本テキスト [ TAC株式会社(宅建士講座) ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9327/9784300119327_1_45.jpg?_ex=128x128)

![お気楽領主の楽しい領地防衛 8【電子書籍】[ 青色まろ ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/3480/2000019753480.jpg?_ex=128x128)

![ソダシ親子写真集 Heritage of White [ 宮澤 正明 ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1088/9784065401088_1_2.jpg?_ex=128x128)