特集

“溶ける”で話題の12VHPWRコネクタ、まじめに考察してみた

2025年6月18日 06:18

先日、いつものように編集と話をしていて、「PCIe 5.0の12VHPWRが溶ける溶けると言われてるんですが、大原さん的に分析して『俺ならこうやってコネクタを設計する』的な特集って難しいでしょうか」、「俺なら12VHPWR使わない(爆)」というバカな会話を交わしたりしていた。

だが、まじめな話として、何で12VHPWRコネクタが溶けるだの燃えるだのといった話になっているのか、少し考えたいと思う。

12VHPWRの仕様をおさらい

実のところそもそも設計をするも何も、もう仕様は完全に決まっているし、モノがモノだけに工夫の余地はあまりない。

仕様そのものは「12VHPWR Sideband Allocation and Requirements - PCIe 5.x ECN」および「12V-2x6 Connector Updates to PCIe Base 6.0 - PCIe 6.x ECN」で規定されているが、残念ながらこれはPCI-SIGのメンバー企業にしか公開されていない。

とは言え、ほぼ同じ内容が「ATX Version 3.0 Multi Rail Desktop Platform Power Supply」の「PCIe Add-in-Card 12V-2x6 Auxiliary Power Connector Sideband Signals」に含まれているので、ここから仕様は概ね分かる。

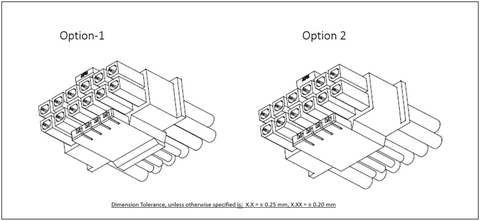

12VHPWRのプラグ(実を言うと厳密にはプラグではないのだが、これは後述)はご存じこんな格好(冒頭の図1)である。構成は電源供給用の12ピンと、信号伝達用の4ピンの合計16ピンとなっている(図2)。

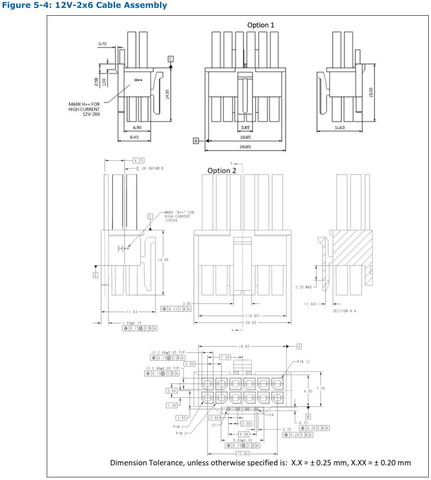

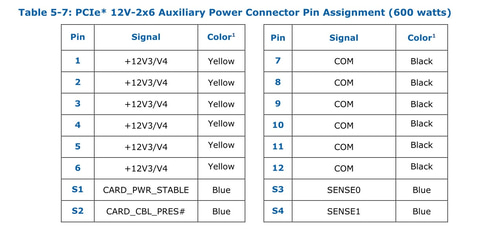

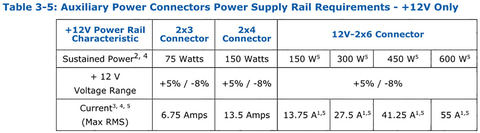

信号伝達用の4ピンは本題ではないのでさておき、12ピンの方だが、こちらは12V3/V4×6とCOM(Common:GNDのこと)×6から構成されている(図3)。このコネクタ経由だが、実は最大では660Wを供給できることになっている(図4)。6本のピンで55Aなので、1ピンあたり9.17Aという計算だ。もっとも660Wを連続して供給できるか?というとそういう訳ではなく、あくまでも定格は600Wということになっている。

さて、この12VHPWRに接続する電線であるが、電源供給用は「16 AWG」、情報伝達用は「28 AWG」と規定されている。このAWGというのは「American Wire Gauge」の略で、要するに電線の規格である。AWGは断面が円形であり、

| 規格 | 直径 | 断面積 | 電気抵抗率 | |

|---|---|---|---|---|

| 16 AWG | 1.290mm | 1.308平方mm | 13.17Ω/km | |

| 18 AWG | 1.024mm | 0.823平方mm | 20.95Ω/km | |

| 28 AWG | 0.320mm | 0.080平方mm | 212.9Ω/km | |

と定められている。

なぜ表に18AWGまで入っているかというと、従来使われていた2×4ピンの12V補助電源は18 AWGを使うことになっているためである。

ただ従来の2×4ピンの場合、実際には8ピンあるうちの3ピンで150Wを供給(COMがやはり3ピンで、残る2ピンはSense 0/1)なのでピンあたり50W、電流で言えば4Aちょいしか流れない規格だ。12VHPWRでは倍以上の電流が流れる計算になるので、やはり相応にケーブルを太くする必要がある。かといってあまり太くすると、今度はコネクタに収まりきらないおそれがある。おそらくこの辺の兼ね合いで16 AWGを使うことに決めたものと思われる。

発熱はどこからくる?

さてこの辺から本題の発熱の話に移る。コネクタは何で溶けるか?と言えば、熱が出るからだ。

問題はその熱がどこから出るのか?という話だが、上記の表から分かる通り、16 AWGでは配線抵抗は1Kmでも13.17Ωだから、この基準を守った銅線を使う限り、たとえば1mだと13.17mΩだ。この場合の、配線抵抗に起因する発熱Pの概算は、

・P=E(電圧)×I(電流)

・E=I×R(抵抗)で

・P=I^2×R

となるから、今回の場合だと、最大の9.17Aを連続利用した場合でも9.17×9.17×0.01317≒1.1Wほど。

しかもこの1.1Wは、配線全体で消費されて熱に変わるから、電線がほんのり暖かい程度であって、コネクタの異常発熱には繋がらないはず。となるとやはりコネクタ部が問題ということになる。

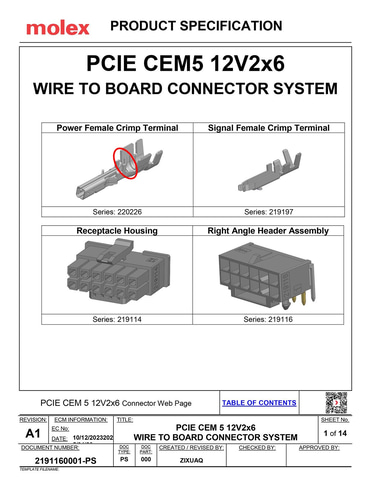

ではそのコネクタ部はどんな構造になっているかである。先にプラグは実はプラグではないということにちょっと触れたが、たとえばMolexのPCIE CEM5 12V2x6コネクタの製品(図5)によれば、このプラグ状のものはレセプタクル(レセプタクル)だとはっきり明記している。

左下、先に写真1では「プラグ」が左下のレセプタクルハウジングだとしており、一方コネクタとでも言うべきGPU側の方が直角ヘッダーアセンブリ(Right Angle Header Assembly)と右下に表記されているが、実はこちらがプラグ相当である。

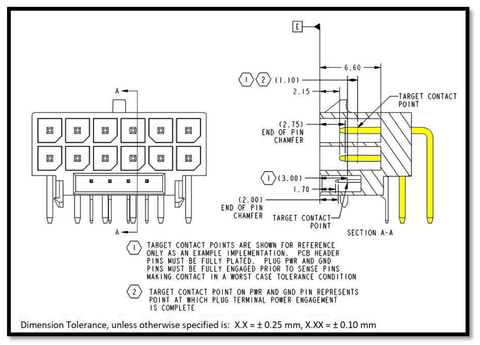

なぜかというと、図6がその直角ヘッダーアセンブリの断面図であるが、外側のハウジングの構造はこちら側がレセプタクルながら、電極に関して言えばこちらがプラグ形状である。ではレセプタクルは?というと、図5の左上のように、プラグのハウジング部に装着する金具がそれで、つまりこちら側が電極の受け側になる格好だ。それもあって、本来はこちらをレセプタクルと呼ぶのが正しい。

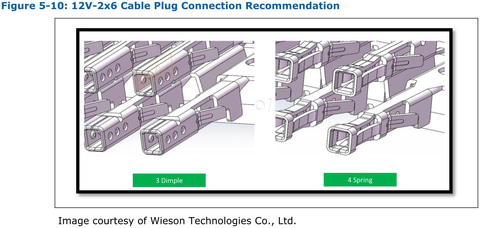

ちなみに図5のものは3ディンプルという形態だが、ほかに4スプリングという構造もあるらしい(図7)。このあたりの構造に関しては仕様には定義がないが、この接点部の抵抗(LLCR:Low Level Contact Resistance)については

- 初回挿入時の抵抗は全ピン共に6mΩ未満

- 30回の挿抜を繰り返した後の抵抗も全ピン共に6mΩ未満

と定義されている。6mΩの抵抗による発熱は?というと、先の計算式と同様に9.17×9.17×0.006≒0.50Wといったあたり。電源ピンは6本あるから、合計で3Wというところで、ケーブルよりは暖かくなるとは思うが、コネクタが溶けるような発熱とは言いがたい。

ちなみにこの温度に関しては、EIA 364-70に準拠したテスト方法で、周囲温度より30℃以上温度が上昇しないことと定義されている。

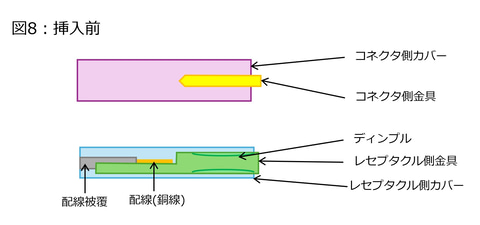

正しく挿入されなくなるとどうなる?

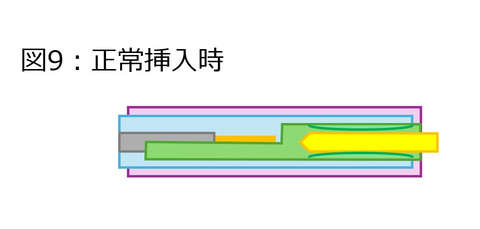

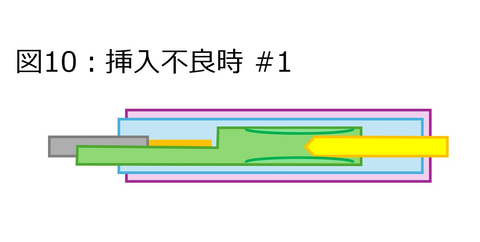

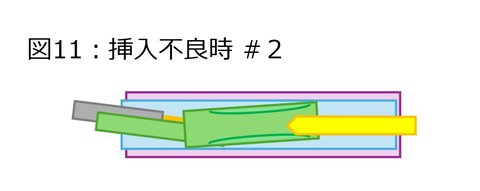

さて、ここからは文章で説明するより図の方が良いだろう。図8の上側はプラグ(つまりGPU側のハウジング)の模式図、下側がプラグの模式図である。図9が正常に挿入されている場合で、プラグ側の金具とレセプタクル側の金具がきちんと正しく接続されている構図だ。レセプタクル側は内部にディンプルがあり、このディンプルで接触が保証されている格好である。

では正常に挿入されていない場合は?ということで、まず図10。これは挿入時に金具が引っかかってうまく挿入されず、レセプタクル側の金具が後ろにずれてしまった形だ。こうなると接触部の面積が大分減ってしまう。間違いなくここでの接触抵抗が増えることになる。

ではそこで無理やり押し込むとどうなるか?というのが図11で、金具が途中で折れ曲がってしまう。先に図5で赤丸を付けたあたり、ここら辺で曲がってしまうわけだ。こうなるとさらに接触抵抗は大きくなる。

いっそ接触しない方がマシなのだが、接触してしまっている以上電流は流れ、そしてオームの法則に則って接触部で発熱が発生する。仮に6mΩの抵抗が10倍の60mΩになったら、発熱は5Wである。放熱機構を持たないプラスチックのコネクタだから、発熱するとそれを逃がすことは難しく、当然プラスチックの温度が急上昇することになる。

どこまで温度が上がるか?というのは要するに発熱と放熱がどこで均衡するかにかかっており、そして発熱は接触抵抗がどのくらい高くなったかで決まるから一概には言えない。運が良ければ数℃の温度上昇で済むだろうが、運が悪いと数十℃の温度上昇となる。これがピンポイントで発生するとプラスチックが耐えられずに溶けることは当然起こりえるし、継続的に発熱が続けば温度が上がりすぎて火災に至っても不思議ではない。要するにどこまで変な挿入のされ方をしたか、次第である。

この状況をさらに悪くしているのは、外部から正しく挿入されているかどうかを確認する方法がほとんどないことだ。

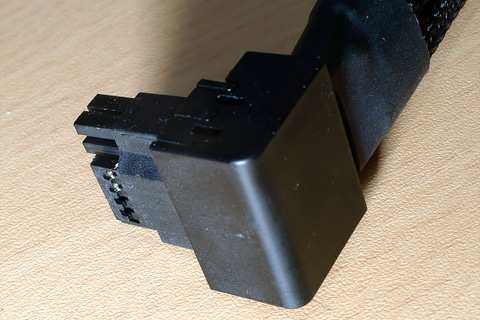

写真12は以前、評価に借用した「GeForce RTX 3080 Founder Edition」に付属していた12VHPWR変換ケーブル。写真13と14はAmazonで販売していた12VHPWRの延長ケーブルのコネクタ部であるが、これらを見ても図10とか11の状態になっているかどうかを見分けるのは難しい。

一番確実なのは、コネクタにケーブルを差した状態で、その抵抗を測定することである。といっても、電源とビデオカード上の間の抵抗を測定するためには

- 多分GPUの外装をバラす必要があるし、電源も当然分解しないといけない。この時点で製品保証がなくなる

- 製品によってどこを測定すべきか個所が異なるので、基板を見て回路を追えないと測定は難しい。また電源の分解は感電の恐れがあるので、未経験者が不用意にやるべきではない

- 普通のテスターではΩ単位の抵抗は測定できるが、mΩ単位の測定ができるものは少ない。mΩ単位、もっと言えば今回のケースでは6mΩ以上の抵抗値かどうかを測定できないと意味がないが、これが可能なのは高価格帯機種に限られる

- 6本のピンのそれぞれについて測定を行なう必要があるため、手間が掛かる

といった問題があり、あまり一般のユーザーにできる作業ではない。

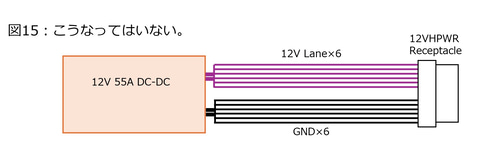

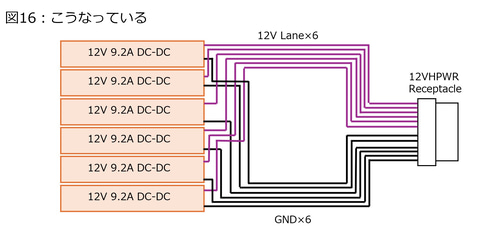

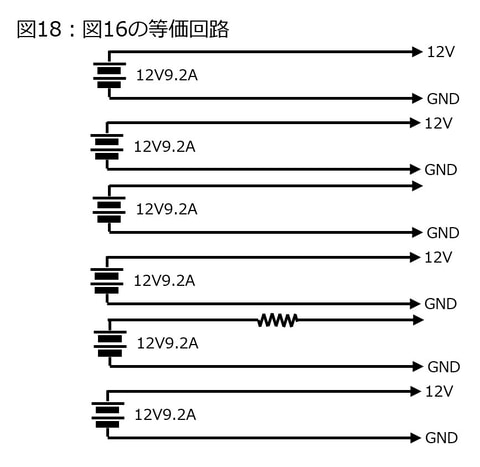

ちょっとこの最後について、補足しておこう。電源内部では+3.3V/+5V/+12Vなどを作っているが、特に+12Vに関しては複数のDC-DCコンバータが搭載される。12VHPWR向けには最大55Aを供給できるものが搭載されているわけだが、この場合の構成は図15ではなく図16となる。

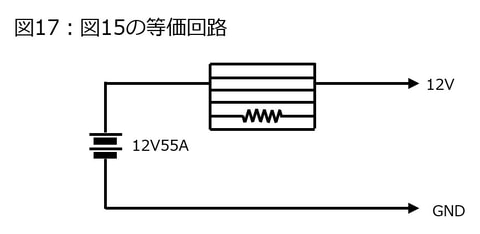

実はもし図15のようなケースだと、その回路というのは図17のような構成になる。ここでは6本の配線のうち1本だけが接触不良のケースを想定したが、こうなると配線部分は1本が配線抵抗あり、残りは配線抵抗なしということになって、結局電力は残りの5本から供給され、配線抵抗のある配線にはほとんど流れない。

このため、実は発熱したりはしないのだが、逆にこれだと5本の配線に最大で11Aずつ流れることになるので、配線そのものの発熱が増えることになる。この方式を採用しないのは、最悪6本のうち5本が接触不良とかを起こした場合、正常な1本に55Aが集中することで、間違いなく配線抵抗で燃える(なんせ1mの配線で18Wあまりが配線抵抗として熱に変わるからだ)。

そもそも55Aの電流を1本の配線で送るのは危険というか違反になるので、それもあって図16のように電力供給回路を分散して、1本の配線に集中しないように配慮していることになる。この図16の等価回路は図18のようになり、1カ所だけ抵抗が生じる形になるので、ここで発熱するというわけだ。安全規格に準拠するためには図15のような構成は不可能であり、その結果として発熱するというのも皮肉ではあるのだが。

ではほかに正常に接続できているかどうかを確認する方法はあるか?というと、あとは発熱しているかどうかを確認するしかない。非接触式の温度計があれば分かりやすいが、とりあえずケースに入れて蓋をする前に、適当なゲームをデモモードなどで回しながら、12VHPWRコネクタの外側を指で触るなどして発熱しているかどうかを確認する、というのが現実的に可能な唯一の方法だろう。

ちなみに編集氏に最初にこの話題を振られた時の筆者の返事は「俺だったら基板からケーブル引っ張り出して、8ピンコネクタに繋ぐ」であるが、もちろんこれは保証がなくなるし、知識と経験のないユーザーにおすすめできる方法ではない。

高消費電力のGPUは48Vで設計しておくべきだった?

ここからの話は裏付けが取れていないので与太話と理解してほしいのだが、そもそもPCI-SIGで300Wを超えるAIC(Add-In Card)向けの電力供給方法の議論が始まった時には、12Vではなく48Vがターゲットになっていたらしい。実際データセンター向けのOAM(OCP Accelerator Module)の構成で提供されているGPUは48Vが供給されており、別に不可能というわけではない。600Wを12Vで供給しようとすると単純計算で50Aの電流を流す必要があるが、48Vなら12.5Aで済む。ということは、接触不良があったとしても、その際の発熱は16分の1で済む計算だ。

たとえば先に示した、コネクタ部の接触抵抗が60mΩだった場合の消費電力は2.3×2.3×0.06=0.3Wでしかない。これは、コネクタ部がほんのり暖かくなる程度の電力である。ただこのためには、新たに48Vの電力供給を電源の側で可能にする必要がある。色々揉めたのだが、後述する理由もあってGPUベンダーはコンシューマ向けのGPUは12V供給で一本化することを好んだ。

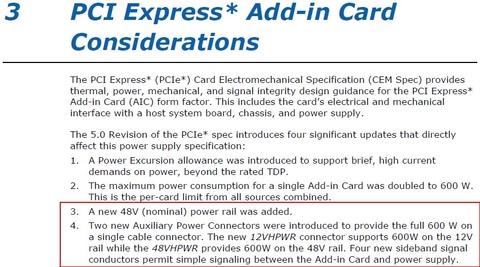

実はPCI Express 5.0 CEM(Card Electromechanical)Specificationに対する最初のECN(Engineering Change Notice)では、12VHPWRに関する定義に加え、48VHPWRコネクタの定義も含まれていた。先の「ATX Version 3.0 Multi Rail Desktop Platform Power Supply」の中には、それを伺わせる記述がまだ残っている(図19)。コネクタそのものは12VHPWRと共通だったらしい。

この話がそのまま続けばみんな幸せになれたと思うのだが、最終的にGPUベンダーの反対などもあって、ECNはその後12VHPWR Cable Plug Update ECNに変更され、48Vの記述が全部落ちる。この48Vの仕様は「48V Aux Power Header and Cable Assembly Improvements」というECNが2024年2月12日に発行され、こちらに全部移動することになったが、これに準拠したATX 3.0の規格はまだ発行されていない。多分根本的な解決策は、48VHPWRへの移行しかないのだろうが、今のところこれが実現する目途はまるで立っていない。なので自衛策としては、指などで12VHPWRコネクタ部の温度を確認する、くらいしか方法がない。

やっぱり48Vで設計しておくべきだったかも

これに絡んで、もう1つ関係ない(とも言い切れない)話をご紹介したい。これは独igor's LABでIgor Wallossek氏が今年3月6日に公開した話であるが、要するにAMDもNVIDIAもGNDの設計がおかしい(特にAMDがひどい)という話である。

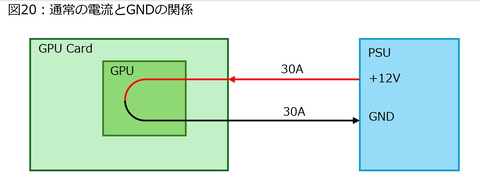

かい摘んで説明すると、たとえば電源から12V/30AをGPUに供給した場合、その帰還電流(戻りの電流)は再び電源に戻すべきである。つまり単に電源→GPUに30Aが流れるだけでなく、GPU→電源の帰還電流も同じ30Aが流れることになる(図20)。

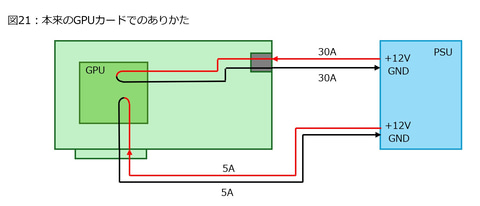

厄介なのは、PCI Expressのビデオカードの場合、PCI Expressレーン経由で12V/5Aが供給され、それとは別に補助電源コネクタからも12Vが供給されるわけだ(図21)。理想的な構図というのは、PCI ExpressレーンのGNDには5A分が帰還電流として戻り、補助電源レーンのGNDには30Aが帰還電流として戻る「べきである」のだが、実際にはそうなっていないというのがWallossek氏の指摘である。

氏は測定器を使って、実際に各レーンから供給される電流と帰還電流を計測したところ、そうなっていないことが確認されたとしている。具体的な数字などは氏の記事をご覧いただいた方が良いと思うので書かないが、要するに実際には大半の電力はPCI ExpressのGND経由で戻っているという話である。これがPCI Expressレーンに負荷を掛けており、長期的にはこれによる故障なども起こりえる(あくまで可能性の話ではある)。

幸いPCI Expressレーンは、単に帰還電流の対応だけでなく高速信号の安定性を確保するために、信号ピンの間にこまかくGNDを挟むような格好になっている(図22)。電源ピンの方は1本あたり1~1.1Aを流せる仕様になっているから、同様にGNDも1~1.1A流せるとすると、68~74.8Aの帰還電流に対応できるという計算は成立するが、この辺はマザーボードの作り方にも絡んでくる問題なので一意には言いにくい。

Wallossek氏は結論の中で、「AMD/NVIDIA共に90%近い帰還電流がPCI Expressスロット経由で流れる」、「ビデオカードはもっと電力配分を適切に行なうべきである」としているが、これはユーザーにはどうすることもできない問題ではある。実のところ、これをちゃんとやろうとすると、ビデオカード上のPMICレベルでは対応できず、GPU内部の電源プレーンを細かく分割して、それぞれ異なるGNDを利用できるようにしないと対応は難しいが、今のところそういう設計が行なわれているGPUチップは存在しない。

実はこれ、48V供給にして、GPUとGDDRへの電力はこの48Vレーンを使うようにすると、解決できる可能性はある。それ以外、たとえば冷却ファンの電源とかはPCI Expressの12Vレーンを使う形だ。ビデオカード上で電源プレーンを分離してしまえば、GNDも分離できる可能性は高い。なのだが、先に述べたように今のところ48V供給のカードが出てくる可能性は皆無である。なかなか厄介な話である。

![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】 伊藤園 磨かれて、澄みきった日本の水 2L 8本 ラベルレス [ ケース ] [ 水 ] [ 軟水 ] [ ペットボトル ] [ 箱買い ] [ ストック ] [ 水分補給 ] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/41n0o65dSkL._SL160_.jpg)

![DELL OptiPlex 7090 SFF (Win11x64) 中古 Core i7-2.5GHz(11700)/メモリ16GB/HDD1TB/DVDマルチ [C:並品] 製品画像:3位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/usedpc/cabinet/url1/5726315c.jpg?_ex=128x128)

![黒/白2色 楽天1位!384冠!モニター 23.8インチ 27インチ 200Hz/180Hz/165Hz/100Hz ゲーミングモニター 1ms応答 pcモニター パソコン モニター 非光沢 VA チルト VESA Freesync スピーカー内蔵[1+1年保証] cocopar 製品画像:7位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/qifeng/cabinet/09826274/09826275/imgrc0105783334.jpg?_ex=128x128)

![【楽天ブックス限定特典】INI 2nd写真集 「Viva la vita」(限定カバー+ランダムトレカ1枚(全11種)) [ ISAC/Shuhei Tsunekawa ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1108/9784065431108_1_3.jpg?_ex=128x128)

![臨床医のためのライフハック 「診療・研究・教育」がガラッと変わる時間術 [ 中島 啓 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2435/9784260062435.jpg?_ex=128x128)

![天空の贈り物を探して [ KAGAYA ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8294/9784309258294.gif?_ex=128x128)

![隔週刊 水曜どうでしょうDVDコレクション 2026年 3/31号 [雑誌] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0361/4912301750361.gif?_ex=128x128)

![【全巻セット】ドラゴンボール完全版 1-34巻セット (ジャンプコミックス) [ 鳥山明 ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4638/2100013044638.jpg?_ex=128x128)

![cookpad plus (クックパッドプラス) 2026年 4月号 [雑誌] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0469/4912028690469_1_3.jpg?_ex=128x128)

![「超」入門失敗の本質 日本軍と現代日本に共通する23の組織的ジレンマ [ 鈴木博毅 ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6879/9784478016879.jpg?_ex=128x128)

![anan (アンアン)2486号 2026年 3/11号 [雑誌] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0369/4912204820369.gif?_ex=128x128)

![予約の取れないセラピストの骨格小顔バンド [ 三木まゆ美 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8296/9784865938296_1_16.jpg?_ex=128x128)

![【楽天ブックス限定特典】山中柔太朗カレンダー2026.4-2027.3(通常版)(オリジナルフォトカード(スマホサイズ)) [ 山中柔太朗 ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9298/2100014739298_1_3.jpg?_ex=128x128)