大河原克行の「パソコン業界、東奔西走」

Dynabookが初めて法人向けノートでトップシェアを獲得した理由

2025年6月24日 06:12

Dynabookが、2024年度の国内法人向けポータブルPC(ノートPC)市場で、ブランド別でトップシェアを獲得した。約35年の歴史を持つDynabookが、この分野でトップシェアを獲得したのは初めてのことだ。なぜ、Dynabookはトップシェアを獲得することができたのか。そして、今後のDynabookのPC事業はどこに向かうのか。現状を追った。

豊富なラインナップ展開でさまざまなニーズに応える

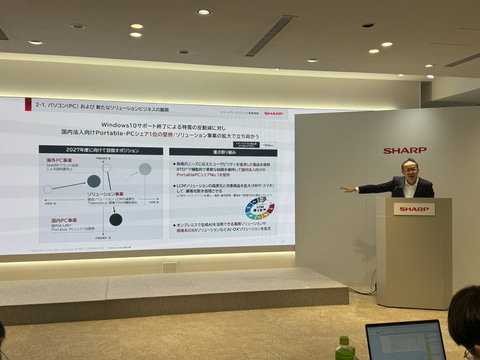

シャープは、6月17日に行なった同社事業戦略説明会の中で、傘下のDynabookの好調ぶりを示してみせた。

説明を行なったシャープ 執行役員 Co-COO 兼 スマートワークプレイスビジネスグループ長の小林繁氏は、「2024年度は、Windows 10のサポート終了に伴う特需があった。その中で、Dynabookは、商品力が支持され、国内法人向けポータブルPC市場で、シェアナンバーワンを獲得した。今後もこのポジションを継続していく」と胸を張った。

IDC Japanの調べによると、2024年度の国内法人向けポータブルPC市場において、Dynabookのシェアは19.9%となり、2023年度には3位だったポジションから、一気に首位に躍り出た。しかも、前年度の16.0%のシェアからは、3.9ポイントも上昇しているのだ。

東芝時代の1989年に、世界初のノートパソコン「DynaBook J-3100 SS001」を発売して以降、独自技術を搭載することでノートPC市場を牽引してきたが、約35年間に渡り、主戦場となる国内法人向けポータブルPC市場では、トップシェアを獲得したことがない、いわば「無冠の帝王」といえる状態だった。

だが、2024年度に、初めてトップシェアの座を獲得し、名実ともに市場を牽引するポジションを獲得したというわけだ。

1986年に発売したラップトップPC「J-3100」にまで遡れば、38年目にして、初のトップシェアということになる。

【お詫びと訂正】初出時、J-3100の発売時期を「1996年」としておりましたが、正しくは「1986年」となります。お詫びして訂正いたします。

では、なぜここにきて、Dynabookは、トップシェアを獲得できたのだろうか。

それにはいくつかの要因がありそうだ。

1つ目は、積極的なラインアップの拡大だ。

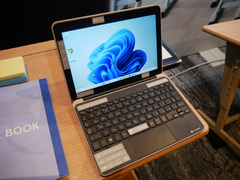

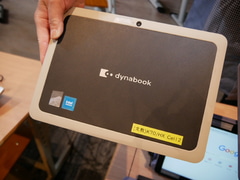

現在、Dynabookでは、法人向けノートPCとして、13.3型で5機種、14.0型が4機種、15.6/16型が5機種、10.1型が1機種をラインアップ。さらに、10.1型では、GIGAスクール構想第2期向けのChromebookも投入している。

法人需要におけるさまざまなニーズに対応したモデルを用意し、幅広い選択肢を提供しているのが、Dynabookの特徴の1つだ。

モバイル用途に最適化した軽量、薄型、長時間駆動モデルや、高性能を追求したプレミアムモデル、大画面モデルや光学ドライブを搭載したビジネスノートのほか、Copilot+ PCやCore Ultraシリーズ2を搭載するなど、最新技術を活用したモデルも用意。新たなニーズにあわせた製品群も積極的に品揃えしている。

興味深いのが、メリハリをつけた製品投入を行なっている点だ。

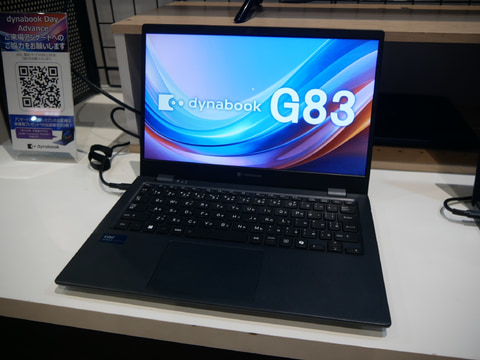

売れ筋となっている「G83」は、2020年10月に発売以降、アップデートを繰り返しながら、5年目に投入した製品だ。法人が安心して導入することができる製品として定番化。Windows 10からの移行を図るニーズにも最適な製品として位置づけられており、「日本で販売されている13.3型ノートPCの3台に1台が、G83になっている」(同社)というほどの売れ行きを見せている。

こうした定番モデルを用意する一方で、ニーズが顕在化してきた領域に対して、ラインアップを追加する取り組みにも余念がない。

6月20日には、16型液晶ディスプレイを搭載したノートPCとして、「B86」を新たに追加。狭額縁化を追求するとともに、画面比率16:10を採用。薄さ19.9mm、軽さ1.76kgを実現している。また、Core Ultraシリーズ1を搭載し、AI活用や高負荷の業務にも対応することで、オフィスの中での大画面ニーズにも応する上で新たな選択肢を用意した。

さらに、BTO生産への取り組みを強化しており、これも顧客ニーズに柔軟に対応することにつながっている。

ユーザーの要望への対応も評価

こうしたラインアップ拡大によるニーズへの対応に加えて、ユーザーの要望に柔軟に対応する姿勢も評価されているといえそうだ。

その一例が、セルフ交換バッテリの採用だ。

ユーザー自身が、背面カバーを取り外して、簡単にバッテリが交換できる仕組みであり、メーカーに交換作業を委託する必要がないため、預けている期間にPCが使えないということがなく、低コストでのバッテリ交換も可能になる。バッテリ交換によって、長期間に渡って、同じノートPCを使い続けることができる環境を提供している点が法人ユーザーから評価されている。Dynabookでは、セルフ交換バッテリ機構を搭載した製品の拡張を図っているところだ。

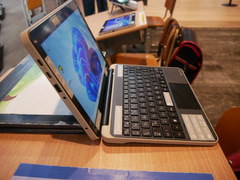

また、Dynabook独自のエンパワーテクノロジーを採用している点も差別化の1つだ。「X83」などの最新モデルでは、2つの小型ファンと2つのヒートパイプを配置した放熱構造とし、効率よくCPUを冷却することができる。

ここでは、背面のゴム足も、放熱効果を高めることに貢献している。X83などでは、背面後方に長いゴム足をつけているが、これがキーボードを打ちやすいように角度をつけたり、滑り止めの効果を高めたりといった役割を果たしているのに加えて、排熱した温かい空気をゴム足で遮断して、吸気口には入らないようにすることで、冷却性能を高めているのだ。

CPUの性能を最大限に発揮するための工夫が随所に設けられており、これがDynabookの特徴の1つになっている。

さらに、VOC(Voice of Customer)による改良にもこだわっている。

たとえば、G83では、有線LANコネクタを搭載しているが、このコネクタが、PCを小脇にかえた時に、セーターに引っかかるという声があったことから、コネクタの向きを上下逆に配置。これによって、課題を解決するといったことを行なっている。

また、GIGAスクール向けモデルでは、PCを開いた時、画面が自立して立ち上がる構造としたほか、外周や背面には熱可塑性ポリウレタンを採用し、万が一、机を斜めにしても滑り落ちない構造を採用。ディスプレイ側にすべてのインターフェイスを配置しているため、机の上に置かれた鉛筆が間違って差し込まれてしまうといったトラブルも起きないように工夫している。これも教育現場の声を聞いて、製品化に反映したものだ。

ユーザーの声をもとに、細かい部分も改良を加え続ける姿勢が根づいている。

Dynabookの特徴

同社では、Dynabookの特徴として、同社では、「軽い、速い、堅牢、長持ち、つながる」を挙げる。

「軽い」では、軽量設計をベースに軽薄短小を実現。「速い」では、CPUのパフォーマンスを最大限に発揮するdynabook独自の放熱技術、筐体設計技術、エンパワーテクノロジーによって実現している。

また、「堅牢」は、米国防総省のMIL規格に準拠した過酷な耐久性テストをクリアしていることを指す。そして、「長持ち」では長時間バッテリ駆動へのこだわりを指し、「つながる」では、有線LANコネクタをはじめとした各種インターフェイスによって、さまざまな周辺機器にも接続できることを指している。

この5つの特徴が、Dynabookを象徴するキーワードというわけだ。

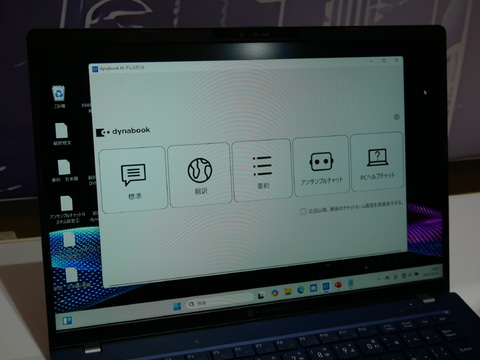

AIの活用にも余念がない。オンライン会議などで利用する際には、逆光などの状態でもカメラ映りをAIが最適化し、顔位置の自動調整も行なう「AIカメラエフェクター」や、5億件のサンプルデータを学習したAIが、音声をクリアに聞けるようにするだけでなく、サイレン音などの突発的なノイズを除去することができる「AIノイズキャンセラー」を搭載。

さらに、PCのローカル環境で文書の翻訳や要約などの処理を行なう「dynabook AIアシスタント」、背後からのPC画面ののぞき見を検知して警告する「AIプライバシーアシスト」、AIによってオンラインミーティング中の長時間バッテリ駆動を実現する「AIパワーオプティマイズ」、ハンドサインでアプリを操作する「AIハンドコントロール」といったAI機能も搭載している。

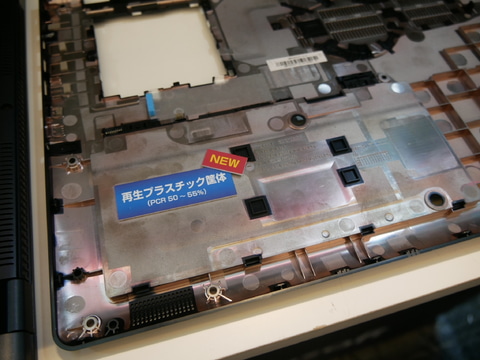

そのほか、環境に配慮した製品であることを示すEPEATでは、海外向けモデルをあわせて、GOLD取得が28機種、シルバー取得が10機種となっており、特に、「EPEAT GOLDを取得している国内PCメーカーは、Dynabookが唯一である」とも述べている。

また、「販売やサービス網を、全国規模で自社展開しており、直販営業やハイタッチ営業を通じて、主要顧客のニーズの捕捉に成功したことも、トップシェア獲得の要因の1つである」とも語る。

新たに法人向けMVNOサービス「dynabook eSIM startin'」を開始し、4年間のデータ通信制限を実現。ここにきて、大手企業を中心に問い合わせが増加しているという。

これからは我慢の3年

では、Dynabookの2025年度以降の戦略は、どうなるのだろうか。

シャープの小林Co-COOは、「Windows10サポート終了による特需の反動減が始まる。Dynabookにとっては、これからが我慢の3年間になる」と位置づける。

シャープのスマートワークプレイス事業の売上高は、2025年度には前年比6.7%減の7,800億円と前年割れを見込んでいるが、この要因として、Dynabookにおける国内PC需要の反動が大きく影響する点をあげている。だが、海外PC事業については、SHARPのブランド活用による認知度向上を図り、事業を拡大する方針を示している。

その一方で、「PC需要の減少には、ソリューション事業の拡大によって立ち向かうことになる」(シャープの小林Co-COO)としている。

シャープでは、AIやDXを関連させた新たなサービスを「スマートビジネス」と定義しており、PC事業におけるスマートビジネスの売上高は2027年度までに80億円以上の拡大を見込んでいる。

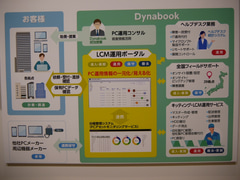

中でも、「LCM(ライフサイクルマネジメント)運用サービス」の高度化を進めるとともに、同サービスの対象商品をMFP(複合機)やスマホにも拡大し、2027年度までに顧客社数を倍増させる方針を打ち出している。

LCM運用サービスは、法人向けPCの導入に関する計画から調達、導入、展開、運用、保守、撤去、廃棄、更新までの作業を代行するサービスであり、PCメーカーならではのノウハウを活用して業務内容に最適な機種の提案を行なうほか、Windows Autopilotによるキッティングの自動化で、情報システム部門の業務負荷を軽減したり、PCが故障した際には、Dynabook側で保管している代替機に設定を行ない、すぐに発送したりといった仕組みを用意している。

さらには、PCの位置情報を収集したり、バッテリやCPU負荷が高いPCを特定して、故障予兆を行なったり、管理しているPCのセキュリティ状況を把握したりといったことが可能な「PCアセットモニタリングサービス」も提供する。

同社では、「データ分析によって、運用状況や故障予測を可視化でき、PCの資産管理、運用業務の負荷を削減できる。また、ヘルプデスク業務にも対応でき、情報システム部門の人材不足の課題解消に貢献できる」としている。

LCM運用サービスの採用は拡大傾向にあり、それを裏づけるように、これまでの千葉県千葉市のPC総合サポートセンターによる月間4万台体制での対応に加えて、2025年度上期には大阪府茨木市に、Dynabook西日本LCMセンターを新設し、月間2万台の対応を可能にすることで、西日本地区でのLCM運用サービスを強化。対応能力を日本全体で1.5倍に拡大することを発表している。サービスの対象は、DynabookのPCに留まらず、他社製Windows PCやMacも広げているという。

「新たなLCMセンターの稼働により、西日本地域での納期短縮やアクセス改善などが可能になり、新規顧客の獲得につながる。また、作業を西日本にも分散できることから、東日本での展開の強化にもつなげることができる」としている。

一方で、オンプレミスで生成AIを活用できる業務ソリューションや、現場系のXRソリューションなどによる「AI・DXソリューション」を拡充する方針も打ち出している。

生成AI導入支援サービスは、「HP Z6 G5 Workstationスターターモデル1」に、NVIDIA RTX6000Adaを搭載したAIワークステーションを活用し、オンプレミス環境でのAIエージェントの導入を支援するというもので、専用サーバーによる運用環境の構築、Difyを利用したノーコード開発の提案、3段階の研修による人材育成、ワークフローの設計および開発支援、技術支援や自走に向けたコンサルティングなどを提供する。

「業務効率化や生産性向上を図るために、生成AIを活用したアプリケーションをお客様自身で制作し、運用までを伴走支援するサービスである。営業やマーケティング、人事、カスタマサポート、総務、研究開発部門など、多岐に渡る業務において活用できる。提案書の作成、FAQチャットボットの構築、広告のキャッチコピーの作成などを自動化できる」という。

また、XRソリューションでは、XRグラスを用いた展開を強化する。

Dynabook初となる両眼透過型タイプのXRグラス「dynaEdge XR1」を、単眼型ARなどを活用している既存顧客に提案。グラス上にPCの画面を映し出し、どこでもオンライン会議が行なえるといった活用のほか、仮想環境での製品体験が可能なARカタログとしての活用、組立作業書や取扱説明書を表示した保守作業支援および教育活用、ドローンの飛行状況を表示した操縦における活用、ピッキング作業の効率化や遠隔支援など、さまざまな現場作業の支援を行なうアプリケーションを用意している。

現在、XRソリューションには、約20社のサードパーティが参加しているという。「新たな市場の開拓にも取り組み、実際のユースケースを紹介しながら、事業拡大を図る」と意気込む。

さらに、テレマティクス領域では、Dynabookブランドの通信型ドライブレコーダーの販売にも取り組んでいる。

同製品は、2022年7月に発売し、損保ジャパン向けに提供してきた経緯があるが、この提案を強化。シャープのAIoTクラウドが提供するアルコールチェックソリューション「スリーゼロ」との連動などにより、既存のテレマティクス機能の拡張を通じて、他社との差別化を図る。また、ドライブレコーダで収集した運転データをAIが分析するなど、管理者を支援するポータルサイトの機能を強化し、危険運転傾向のあるドライバーを抽出して、安全運転に向けた指導を行なったり、危険運転が起こりやすい場所を特定してアラートを発信したり、運転者の運転時間や健康状態の異常の検知なども行なえるようにする。

ソリューション事業を定着させられるかが焦点

このように、Dynabookは国内法人向けノートPC市場でのトップシェアの維持にこだわる一方で、2025年度下期からの国内需要の減少を見越して、新たな収益源として、ソリューション事業の拡大に取り組むことになる。

ソリューション事業が軌道に乗り、ハードウェア事業の減少をカバーする規模にまで到達するには一定の時間を要するのは明らかだ。だが、リカーリングビジネスとして、将来の収益確保を安定化させるための地盤づくりにもつながる取り組みともなる。

PCメーカーとしての特徴を生かし、ソリューション事業をどんな勢いで成長させ、事業の柱として定着させることができるかが、これから3年間のDyanbookにとっての重要なポイントになる。

![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)

![【2/4-16まで期間限定価格】【今だけ!無線マウスプレゼント中】Panasonic CF-FV1RDAVS 中古 レッツノート Office Win10 or Win11 第11世代[Core i5 1145G7 16GB SSD512GB 無線 カメラ 14型]:良品 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/whatfun-pc/cabinet/27/cf-fv1_i5_br.jpg?_ex=128x128)

![【中古】 HP Desktop 190-0203jp 大容量HDD搭載 AMD Ryzen 3 Windows11 Home タワー型 長期保証 [93836] 製品画像:11位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/risemark/cabinet/pic/938a/93836.jpg?_ex=128x128)

![【多少のシュリンク破れ、箱のへこみがある場合があります】APPLE Mac デスクトップ Mac mini MU9D3J/A [シルバー] 製品画像:2位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/winkstore/cabinet/264000/263782.jpg?_ex=128x128)

![液晶ディスプレイ アイ・オー・データ DI-A271DB [ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/3辺フレームレス] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/etre/cabinet/itemimage25/1267169.jpg?_ex=128x128)

![液晶ディスプレイ アイ・オー・データ DI-D242SA-F [100Hz対応 フリースタイルスタンド ワイド液晶ディスプレイ 23.8型] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/etre/cabinet/itemimage35/1292998.jpg?_ex=128x128)

![異世界で土地を買って農場を作ろう (11) 【電子限定おまけ付き】【電子書籍】[ 岡沢六十四 ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/6928/2000019746928.jpg?_ex=128x128)

![きのう何食べた?(25) (モーニング KC) [ よしなが ふみ ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3165/9784065423165_1_2.jpg?_ex=128x128)

![AO法骨折治療[英語版Web付録付] 第3版 [ 田中 正 ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9437/9784260039437_1_2.jpg?_ex=128x128)

![夏目友人帳 33 (花とゆめコミックス) [ 緑川 ゆき ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2033/9784592222033.gif?_ex=128x128)

![花秘める君のメテオール(6) (フレックスコミックス エトワール) [ 珠森ベティ ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/noimage_01.gif?_ex=128x128)

![2026年度版「みんなが欲しかった!」社労士2冊セット [ TAC株式会社(社会保険労務士講座) ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1998/2100014701998.jpg?_ex=128x128)

![医者が考案した たんぱく質をたっぷりとる長生きスープ [ 土田隆 ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4168/9784776214168_1_3.jpg?_ex=128x128)

![勝利の女神:NIKKE 公式設定資料集 [ ファミ通書籍編集部 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7015/9784047337015_1_6.jpg?_ex=128x128)