山田祥平のRe:config.sys

四角い部屋を丸く使う

2025年6月21日 06:30

時代ごとにPCの使い方は異なる。そして、その使い方の効率を決めるのが出力メディアとしてのディスプレイだ。紙と違ってディスプレイは、マウスや指先でつっつくなどしてユーザーが働きかけもする。ディスプレイの縦横比は、その使いやすさに大きな影響を与える。そうそう巨大なわけでもない。少しでも無駄なく使えるようにしたいものだ。

画面の縦横比今昔

その昔、コンピュータのディスプレイと言えば、その縦横比は4:3だった。ブラウン管が普通に使われていた時代、多くのユーザーは640×480ドットの二次元空間を使ってコンピュータと対話していた。

日本の場合はちょっと特殊で、いわゆる国民機のPC-9800シリーズは640×400という解像度だった。つまり16:10だ。PC-8001シリーズのN-BASIC互換のためとはいえ、今から考えるとちょっと意外な縦横比だ。縦16ドットの日本語を1行40文字×25行表示できる空間でもあった。

1990年代、Windowsの時代になって縦の解像度がちょっと増えた。640×480や1,024×768が使われるようになった。4:3だ。そしてこの時代はかなり長く続いた。ブラウン管が駆逐され、液晶ディスプレイが浸透していくまでの時代だ。

地上デジタルTV放送が16:9の縦横比で始まったのが2003年末。従来のアナログTV放送は4:3だったが、それが停波したのは2011年だった。約7年をかけて4:3の時代は終焉を迎えた。

その一方で1990年代の終わり頃から、フィルムカメラからデジタルカメラへの置き換えが始まった。コンパクトデジカメなどでは縦横比4:3のものが少なくなかったが、デジタル一眼レフなどの撮像素子には、かつての135フィルムと同じ縦横比3:2が使われた。

ちなみに、今なお4:3が現役でいるデバイスとしてはiPadが有名だ。

PCで使う画面の縦横比はこの頃から16:9に置き換わっていった。これはノートPCのクラムシェルディスプレイも同じだ。

一時期、ネットブックの時代があって、2007年にASUSから世界最初のネットブックとしてEee PCが発売されたが、その解像度は1,024×600ドットだから、縦横比は4:2.34といったところで、少し縦方向が縮んだ。ネットブックそのものの価格は安かったが、あまりに現実的ではない画面や、Ultrabookの普及、スマホやタブレットなどのモバイルデバイスの登場など複合的な要因もあって、わずか5年間で収束してしまった。

16:10で決まりでいいのか

結局、その後、画面の縦横比推移は、16:9オンリーの時代から3:2と16:10の共存期を経て、どうやら今は16:10に落ち着いているように見える。16:9にこだわったのは、動画コンテンツを見るとき、16:9なら画面いっぱいに表示ができるというのが大きな理由だった。せっかくマルチウィンドウで複数のアプリのウィンドウを複数個開けるのに、1つのアプリが表示のためにフルスクリーンを独占するときのことばかりを考えた結果だ。

MicrosoftがSurfaceで採用した3:2という解像度は、写真を見るのに画面をフルに使えるというのがよかった。そしてSurfaceは今なお頑固に3:2にこだわり続けている。それもいつまで続くのか。

WindowsのOEM各社は、いろいろ迷ったようではあるが、最終的に16:10を選んだように見える。16:9よりちょっと縦に長く、16:10.67相当の3:2よりもちょっと短い。それが16:10という縦横比だ。

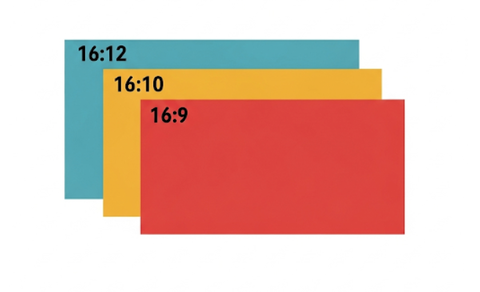

各縦横比を16基準で換算すると、

- 4:3→16:12

- 16:9→16:9

- 3:2→16:10.67

- 16:10→16:10

となる。16:9はTVと同じなので、デバイスを廉価に調達できたのかもしれないが、通常のレガシーなPC作業をするにはいささか横幅が広すぎた。その幅に合わせてA4文書を適切な文字サイズで表示しようものなら、あまりに縦方向が寸足らずだ。

その点、4:3というのは今から考えても偉大な縦横比だった。最終的に16:10のPC-98の縦横比に落ち着いているというのは、なんだかとても不思議な感じがする。

問われるウィンドウUI

クラッシックな画面の使い方として、かつてはA4やリーガル、レターサイズといったポピュラーサイズ紙の縦横比が考慮されていたようにも見える。PCでの作業結果は最終的に紙への印刷が前提だったと言ってもよく、それはそれで仕方がなかった。でも、今のように、ほとんど印刷しない時代には、紙のことを考慮しすぎても使いにくいだけだ。

そもそもPCの画面が横長でいいのかどうかというのも重要なテーマだ。実際、タブレットなどは縦長状態で使われることも多い。スマホだって通常は縦長で使い、横長コンテンツとしての動画等を見るときだけ画面を横にする。最近は、縦方向のままで動画やコミック等のコンテンツを楽しむようにもなってきている。

一方、PCアプリはどうかというと、ウィンドウの上部にタイトルバーがあって、その下にメニューバー、さらにボタンが並ぶリボン、そしてウィンドウの下部にはステータスバーというのが一般的だろうか。というか、これはMicrosoft Officeのウィンドウそのものだ。

とにかくウィンドウの縦方向は圧迫される運命にある。だったら画面そのものを縦長方向で使えばいい。実際、A4用紙などは縦長、つまり、ポートレート方向で使われることが多い。ランドスケープ、つまり、横長で使われるのはプレゼンテーションコンテンツなど、印刷ではなく画面に投影されるのが前提となるコンテンツくらいだろうか。

AIとUIと縦横比

今、AIエージェントの時代となり、自分が仕掛かり中のコンテンツを表示、その脇にAIとの対話ができる空間が欲しくなってきた。AIとの対話空間に幅寄せされてコンテンツが読みにくくなるのでは本末転倒だ。

そういうことを考えると、横長画面は二分割して使うのが合理的のようにも感じる。ということは、多少横長な16:9というのは意外によかったりもする。もしかしたら、将来的にそこに回帰する可能性もある。可能性としては4:3というのもダークホースだ。TVと共通のデバイスが使えるのはコスト的にも有利かもという期待もある。

ハードウェアとして、クラムシェルフォームファクタのノートPCなどでは、キーボードの横幅は画面幅を決める重要な要素となる。その落とし所としての16:10というのは悪くない。当面はこの縦横比が使われることになるだろう。

もっともスマホに常駐するエージェントと音声でやり取りしながら、ノートのオンデバイスAIやクラウドAIサービスを使って問題を解決していくような使い方だってあるだろう。今のうちに、クラムシェルノートPCに代わる、新しいフォームファクタを考え出さないとやっかいなことにもなりそうだ。

![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)

![Microsoft Surface Laptop Go 3 XK7-00063(XKQ-00063)[アイスブルー] Core i5 1235U 10コア/8GB/SSD256GB/Win11HOME/OfficeHB2021dj/展示美品/激安 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/eta8/cabinet/biiino/item/main-image-5/20250715155017_1.jpg?_ex=128x128)

![【★東証上場の安心企業】ASUS/エイスース アイケア液晶ディスプレイ フルHD(1920x1080) IPSパネル VA249QGZ [23.8インチ] メーカー5年保証【送料無料】【smtb-u】【送料無料!(沖縄、離島除く)】 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mitenekakakubamboo/cabinet/01113290/imgrc0097722195.jpg?_ex=128x128)

![ハーバード、スタンフォード、オックスフォード… 科学的に証明された すごい習慣大百科 人生が変わるテクニック112個集めました [ 堀田秀吾 ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3417/9784815633417_1_18.jpg?_ex=128x128)

![【全巻】 メダリスト 1-14巻セット (アフタヌーンKC) [ つるまいかだ ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5761/2100014765761_1_2.jpg?_ex=128x128)

![転生したらスライムだった件(31)【電子書籍】[ 川上泰樹 ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/5604/2000019605604.jpg?_ex=128x128)

製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8137/2100014838137_1_2.jpg?_ex=128x128)

![きのう何食べた?(25) (モーニング KC) [ よしなが ふみ ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3165/9784065423165_1_2.jpg?_ex=128x128)

![元・世界1位のサブキャラ育成日記 〜廃プレイヤー、異世界を攻略中!〜 (13)【電子書籍】[ 前田 理想 ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1151/2000019711151.jpg?_ex=128x128)

![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき [ 小学館 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6775/9784099416775_1_37.jpg?_ex=128x128)

![デコピンのとくべつないちにち (単行本 608) [ 大谷 翔平 ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9368/9784591189368.jpg?_ex=128x128)