トピック

静音ハイスペなゲーミングPCの作り方、一から教えます!やっぱり自作PCは最高だな

~CORSAIRパーツで見た目にもこだわった完全組み立てマニュアル

- 提供:

- Corsair Components Limited

2025年4月24日 06:30

自作PCの醍醐味は、スペックや見た目を目的や予算に合わせて柔軟に対応できることだ。 組み立ては難しそうと思うかもしれないが、最新のパーツは取り付けやケーブルの接続が昔より簡単になっている。ドライバーなどの工具を極力使わないで済む構造が増えており、しばらく自作PCに触れていない人は驚くかもしれない。

CPU、GPUとも各社から最新世代が出揃った2025年、ゲーミングPCを自作するタイミングとしては申し分ない。ここでは、現在人気のCPUとGPUに加え、組み立てもドレスアップも簡単にしてくれるCORSAIRパーツを活用したプランを紹介していこう。

パーツ選択のポイントから、組み立て手順やライティングの設定まで詳しく解説していくので、これからゲーミングPCの自作を考えている人も、久しぶりに自作PCにチャレンジしたい人も参考になるはずだ。

自作PCに必要なパーツと選び方のポイント

まずは基本的な情報からおさらいしよう。ゲーミング向けの自作PCには以下のパーツが必要だ。

- CPU

- マザーボード

- ビデオカード

- CPUクーラー

- PCケース

- 電源ユニット

- メモリ

- ストレージ

映像出力を行なうGPU機能が内蔵されているCPUならモニターに表示はできるものの、3D性能が低いため、幅広いゲームを楽しむにはやはりビデオカードが必要だ。また、最近だと上位クラスのCPUにはCPUクーラーは付属していないことがほとんど。付属していても、冷却力や静音性を求めるなら別途用意することをオススメしたい。

このほか、冷却力や見栄えにこだわるならLEDを内蔵するケースファンを追加するのもアリだ。

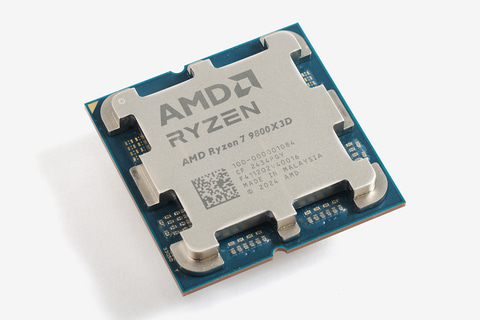

【CPU】ゲームキングの「Ryzen 7 9800X3D」がオススメ

続いて、各パーツ選びのポイントを紹介しよう。まずはCPUから。 ゲーミングPCならAMDの「Ryzen 7 9800X3D」が筆頭の選択肢だ。 大容量キャッシュの第2世代3D V-Cacheがゲームのフレームレート(なめらかな描画)を底上げしてくれる。現在の“ゲームキング”と言えるCPUだ。

ただし、Ryzen 7 9800X3Dはゲームに対しては高性能だが、8コア/16スレッドという構成なので並列処理にはそこまで強くはない。8コアのCPUとしては価格も高めだ。ゲームをプレイしながら配信もしたい、動画や画像編集もやりたいなど、CPU負荷の高い処理も視野に入れるなら「Ryzen 9 9950X3D」(16コア/32スレッド)やIntelの「Core Ultra 9 285K」(24コア/24スレッド)などを選択肢に入れるとよいだろう。

その一方で価格を抑えたい場合でも、4コアではなく6コアのCPUから選びたい。最近はCPUパワーを要求するゲームが増えているためだ。2万円以下という条件を付けた場合、Ryzen 5 5600やCore i5-12400Fがオススメ。どちらも6コア/12スレッド仕様で実売価格は1万8,000円前後になる。

【マザーボード】初めてや久しぶりの自作なら組み立てやすい最新モデルを

マザーボードは基板サイズとして、以下のフォームファクタが主流となっている。

- ATX : 305×244mm

- microATX : 244×244mm

- Mini-ITX : 170×170mm

組み合わせたいPCケースや設置スペースの都合でサイズを選べばよいが、小さくなるほど拡張性は低く、 長く使っていくならATXを選ぶのが手堅い。また、上位のチップセットほどよりパーツの性能を引き出せる機能と拡張性が揃っていると思っておこう。今時の上位チップセットは、AMDならX870EもしくはX870、IntelならZ890だ。

初めてや久しぶりの自作であれば、最新チップセットを搭載するミドルレンジ以上、つまりちょっと高めのモデルをオススメしたい。基板や電源回路の品質、拡張性が高いので長く安心して使えるのはもちろん、パーツの着脱が簡単に行なえる機構が充実しているからだ。

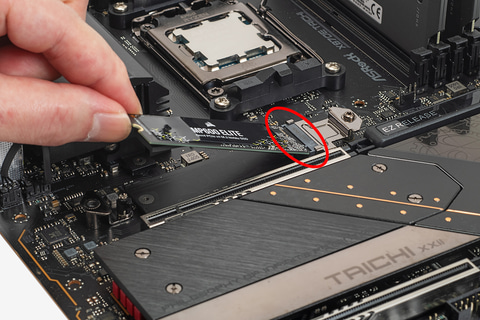

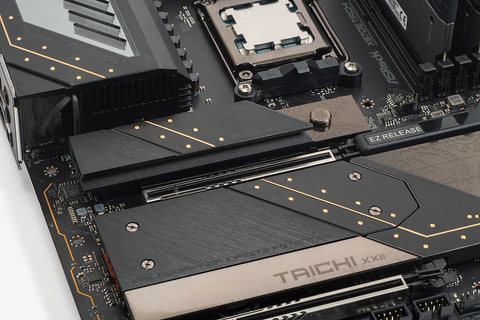

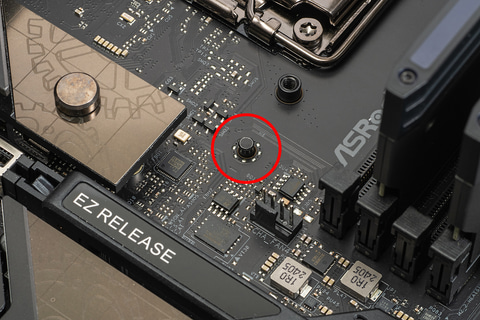

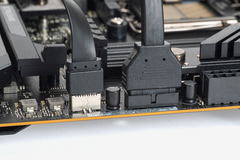

代表的なのがストレージのM.2 SSDを工具不要で取り付けできたり、ビデオカードのロックやその解除をワンタッチで行なえたりする機構だ。使いたいCPUに対応するものの中から、組み立てやすさをウリにしているモデルから選ぶのがよいだろう。

今回はRyzen 7 9800X3Dに対応するマザーボードから、ASRockの「X870E Taichi」をチョイスした。堅牢な電源回路、4基のM.2スロット、2基のUSB4ポート、5Gbpsの有線LAN、Wi-Fi 7など設計面も拡張性も充実しているためだ。M.2 SSDを工具不要で取り付け可能、ビデオカードを簡単に着脱できる機構も備えている。

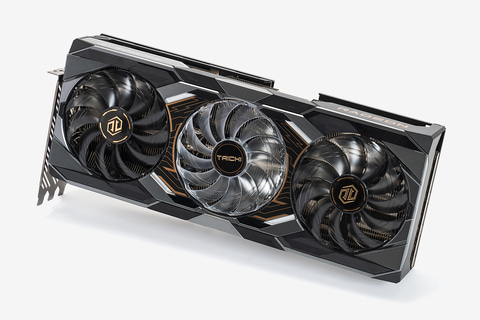

【ビデオカード】2025年春の注目はAMDの「Radeon RX 9070」シリーズ

ビデオカードは最新世代から予算や目的に合わせて選ぶのがセオリーと言える。最新世代ほど基本性能が高いのはもちろん、フレーム生成やアップスケールといった機能面も充実しているからだ。

そこでここでは、Radeon RX 9070シリーズから上位のRX 9070 XTを搭載するASRock「Radeon RX 9070 XT Taichi 16GB OC」を選択。人気ゲームの「モンスターハンターワイルズ」を最高画質& 4K解像度でも余裕で快適に遊べるパワーを持つ。

この製品はゲームクロックを定格の2,400MHzから2,570MHzまで向上させたオーバークロック仕様だ。Radeonの弱点であったAIやレイトレーシング性能を大幅に強化、アップスケールやフレーム生成でフレームレートを向上させる「FSR 4」などにも対応している。

【CPUクーラー】静音性と冷却力を両立するなら大型簡易水冷クーラーを

Ryzen 7 9800X3Dのような最近の上位CPUでは、ほとんどCPUクーラーが付属しておらず、別途用意が必要となる。空冷か水冷からタイプを選ぶことになるが、冷却力、静音性、ドレスアップといった要素を満たしたい場合は大型の簡易水冷クーラーがオススメだ。

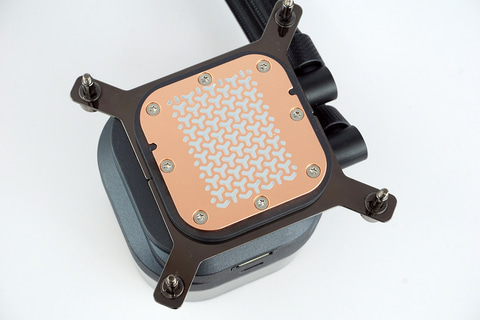

チョイスしたのは、360mmラジエータクラスからCORSAIRの「iCUE LINK TITAN 360 RX LCD」だ。詳しい解説は後述するが、独自のiCUE LINKシステムをサポートし、対応デバイスをiCUEアプリで一括管理できるのが便利なところ。ファンは3基で、水冷ヘッドには制御可能なRGB LEDや、CPU温度をはじめさまざまな情報を表示できるディスプレイを備えている。

また、FlowDrive冷却エンジンとiCUEアプリの制御によって、高い冷却性と静音性を両立しているのも大きな特徴だ。iCUE LINK対応デバイスを制御するためのiCUE LINKシステムハブもセットになっている。

なお、CPUクーラー付きのCPUを選べば予算を減らすことが可能だ。ただし、大型の空冷、水冷クーラーに比べて静音性や冷却力はやや劣ることになる。

【PCケース】見た目と組みやすさなら大型ケースを選びたい

PCケースは毎日見るものなので、まずは見た目の好みで絞るのがよいだろう。ただ、 使うパーツが問題なく組み込めるかは必ずチェックしておこう。PCケースのスペックには、対応するビデオカードの長さやCPUクーラーの高さのほか、簡易水冷クーラーのサイズやファンの取り付け個数なども記載されている。

見た目にこだわるなら、前面、側面とも強化ガラスとなるピラーレスPCケースがオススメだ。使い勝手を重視するなら前面部分に搭載されている端子の種類や数も確認しておきたい。

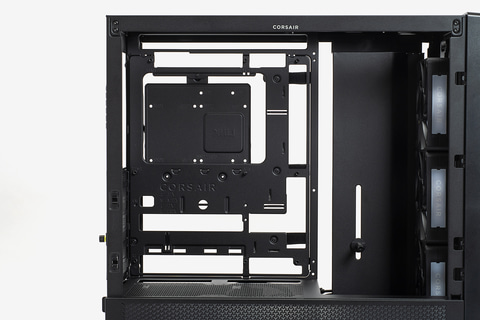

今回選択したのはCORSAIRのミドルタワーケース「FRAME 4000D RS ARGB Black」だ。239×490×486mmとやや大きめのケースではあるが、ビデオカードは長さ430mm、CPUクーラーは全高170mm、電源ユニットは奥行き220mmまで対応。簡易水冷クーラーも前面、側面、天面とも360mmラジエータクラスまで取り付け可能と制約が少ないのが強み。

さらに、両側面、前面、天面とも簡単にパネルを取り外し可能で、フレームも最小限な構造なので、パーツを非常に組み込みやすい。ケーブルの取り回しもラクなので、自作PC初心者にもオススメだ。

【電源ユニット】最新のATX 3.1規格対応モデルがオススメだ

電源ユニットは長く使えるパーツの1つ。それだけに、 最新規格であるATX 3.1およびPCIe 5.1対応のモデルから選びたい。 12V-2x6コネクタを備えており、最新のビデオカードを安心して使えるためだ。電力を無駄なく使うための電源効率については、80PLUSとCybenetics ETAという認証が存在するので、購入時に確認するとよいだろう。

このほか、 組み立てやすさを考えるならすべてのケーブルが着脱できるフルプラグイン形式のモデルがオススメだ。動作に必要なケーブルだけに絞れるので、PCケース内部の配線をまとめやすくなる。

電源容量については消費電力の大きいビデオカードを基準に考えるのがよいだろう。たとえば今回使用するRadeon RX 9070 XT Taichi 16GB OCの推奨電源は850W以上だ。GeForce RTX 5090など超ハイエンドクラスのビデオカードを搭載する場合は1,000W以上がオススメする。

ここでは、CORSAIRのATX 3.1対応電源ユニット「RM1000e ATX3.1」を選択した。奥行き140mmとコンパクトながら1,000Wの出力があり、Cybenetics Gold取得と電源効率も優秀だ。フルプラグインなのでケーブル接続も最小限にできる。7年と保証期間も長期だ。

【メモリ】ゲームプレイなら32GB搭載すれば十分だ

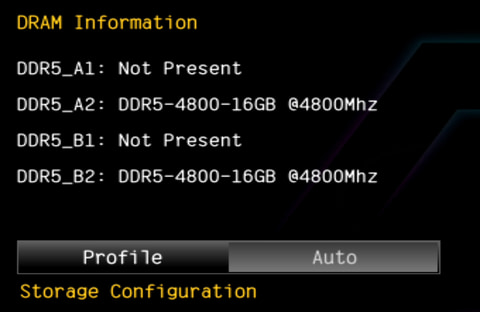

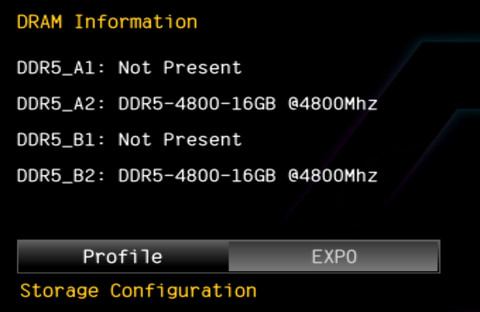

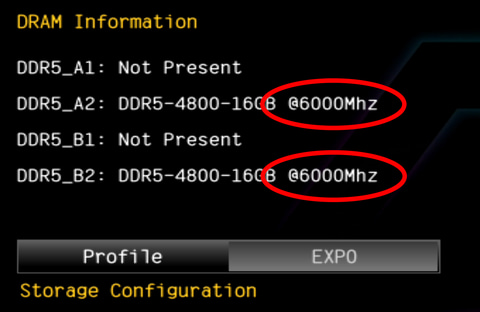

メモリの種類は利用するマザーボードに合わせて選択する。現在はDDR5メモリが主流だ。動作クロックについては、CPUが対応する定格クロックに合わせるのがセオリーと言えるが、それより低くても高くても動作自体に問題はない。

ゲーム目的ならば、16GB×2枚のセットが定番だ。32GBの容量があれば、ゲームプレイはほぼ問題ない。 高解像度での動画編集なども考えているなら、32GB×2枚セットでもよいだろう。

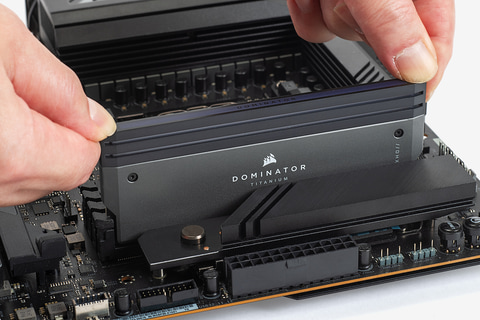

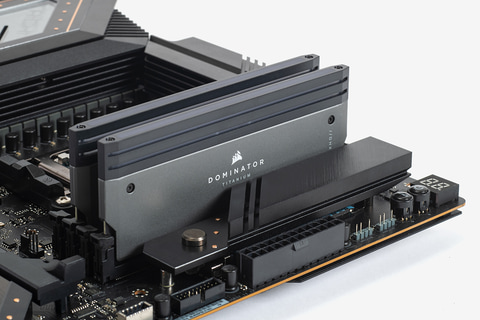

メモリは製品の種類が多い。見た目で選ぶなら、上部にRGB LEDを搭載したものもよいだろう。ここでは、CORSAIRの「DOMINATOR TITANIUM RGB」からDDR5-6000で16GB×2枚セットのモデルをチョイスした。大型のヒートシンクとRGB LEDを組み合わせた重厚なデザインが特徴的だ。iCUEアプリでほかのCORSAIRデバイスと一括でLEDの色や発光パターンを制御できるのが便利だ。

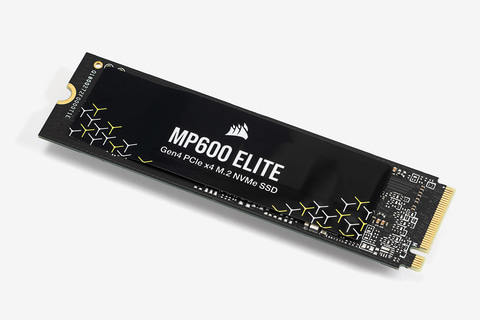

【ストレージ】PCIe 4.0/5.0対応のNVMe SSDから1TB以上のモデルを選ぼう

OSやゲームのインストール先となるストレージは、PCIe 4.0または5.0対応のNVMe SSDがオススメ。 Windows 11と組み合わせることで、ゲームのロード時間を劇的に短縮できるDirectStorageが使えるためだ。モンスターハンターワイルズもこの機能に対応している。なお、 最近のゲームはインストールに100GB以上必要になることもあるため、容量は1TB以上を選びたい。

今回はPCIe 4.0 x4接続に対応したCORSAIRの「MP600 ELITE」からヒートシンクなしの1TBモデルを選択した。3D TLC NANDを採用し、1TBモデルでリード最大7,000MB/sと高速。耐久性の目安となるTBWも600TBと高い。

CORSAIRの「iCUE LINK」を使えば組み立てはもっとラクになる

今回のゲーミングPC自作プランでは、CORSAIR独自の「iCUE LINK」対応のCPUクーラーなどを採用した。 iCUE LINKは、対応デバイスをデイジーチェーン(数珠つなぎ)で接続でき、それを「iCUE LINKシステムハブ」で一括管理できるのが最大の強みだ。

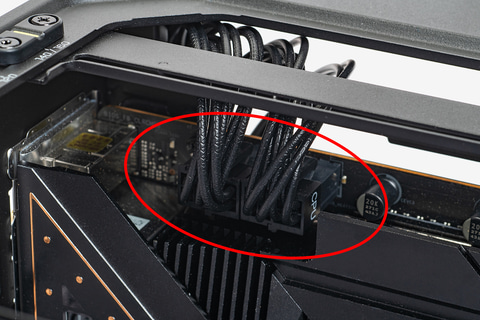

通常、PCケースにLED付きのファンを複数搭載すれば、その数の分だけLEDと電源のケーブルが出てしまい、PCケース内部の配線を難しくする。 その点、iCUE LINKならファン同士を連結したり、iCUE LINKケーブルでデイジーチェーン接続したりすることができる。iCUE LINKではファンの電源とLEDを1つのコネクタにまとめているので、ケーブルの数も最小限に抑えられる。

そこで今回は、PCケース「FRAME 4000D RS ARGB Black」に標準で前面に3基取り付けられているケースファンを、iCUE LINKに対応する「iCUE LINK RX120 MAX RGB Starter Kit」に交換する。3基のファン、iCUE LINKシステムハブ、iCUE LINKケーブルがセットになった増設に便利なキットだ。

最後に今回のプランを表にまとめておこう。

| カテゴリ | メーカー名・製品名 | 実売価格 |

|---|---|---|

| CPU | AMD Ryzen 7 9800X3D (8コア/16スレッド) | 9万3,000円前後 |

| マザーボード | ASRock X870E Taichi (AMD X870E、ATX) | 8万4,000円前後 |

| メモリ | CORSAIR DOMINATOR TITANIUM RGB (DDR5-6000 16GB×2) | 3万1,000円前後 |

| ビデオカード | ASRock Radeon RX 9070 XT Taichi 16GB OC (AMD Radeon RX 9070 XT) | 15万3,000円前後 |

| ストレージ | CORSAIR MP600 ELITE (M.2、PCIe 4.0 x4、1TB) | 1万7,000円前後 |

| CPUクーラー | CORSAIR iCUE LINK TITAN 360 RX LCD (360mmラジエータ、簡易水冷) | 3万円前後 |

| PCケース | CORSAIR FRAME 4000D RS ARGB Black(ATX) | 1万7,000円前後 |

| 電源ユニット | CORSAIR RM1000e ATX3.1 (1,000W、Cybenetics GOLD) | 2万5,000円前後 |

| ケースファン | CORSAIR iCUE LINK RX120 MAX RGB Starter Kit | 1万7,000円前後 |

| OS | Windows 11 Pro | 2万3,000円前後 |

| 合計 | 49万円前後 | |

組み立て手順を一挙紹介!必要な工具はプラスドライバー1本だけ

ここからは、ここまで紹介してきたパーツを使って実際に組み立て手順を解説していく。組み立てに必要な工具は「No.2」や「2番」という規格のプラスドライバー1本だ。先端が磁石になっているタイプのほうが、ネジがくっつくので組み立てやすい。

また、最近のパーツは紙のマニュアルが同梱されておらず、Webサイトで確認するパターンが多いので、組み立て時はスマホやノートPCを用意しておいたほうが作業がスムーズだ。

それでは実際に組み立てる様子を交えつつ、以下のステップに分けてその手順を解説していこう。

- 1.マザーボードにCPUを取り付ける

- 2.マザーボードにメモリを取り付ける

- 3.マザーボードにSSDを取り付ける

- 4.PCケースに電源ユニットを取り付ける

- 5.ケースファンをiCUE LINK対応品に変更する

- 6.PCケースにマザーボードを取り付ける

- 7.PCケースにCPUクーラーを取り付ける

- 8.各ケーブルをマザーボードに接続する

- 9.ビデオカードを取り付ける

- 10.各種ケーブルを接続/整理する

- 11.電源を入れてUEFIからパーツの接続確認や設定を行なう

- 12.Windows 11と各種ドライバをインストールする

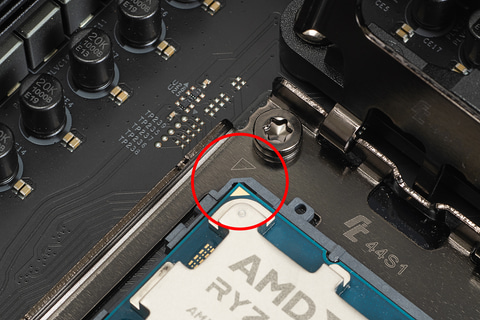

【ステップ1】マザーボードにCPUを取り付ける

まずはCPUを取り付ける。ソケットにあるレバーのロックを解除し、カバーを開いてCPUを設置する。このとき、CPUとCPUソケット左上にある▲マークや切り欠きの位置が合っているか確認しよう。カバーを閉じて、レバーを戻すと完了だ。

【ステップ2】マザーボードにメモリを取り付ける

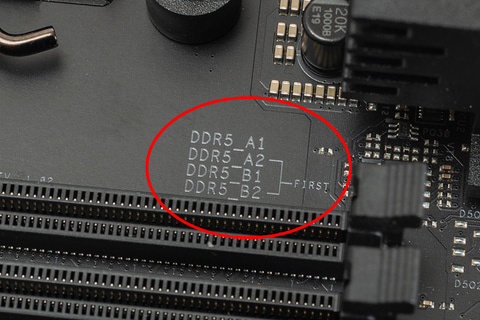

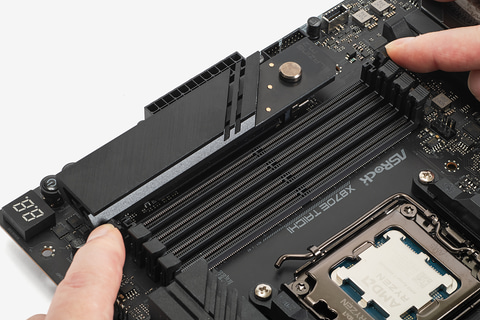

メモリは、スロット両端のフックを開き、メモリ端子のへこみ部分がスロットの仕切りの位置と合うことを確認してから、フックが戻るまで垂直にしっかり差し込む。メモリスロットには優先順位があるため、注意しよう。

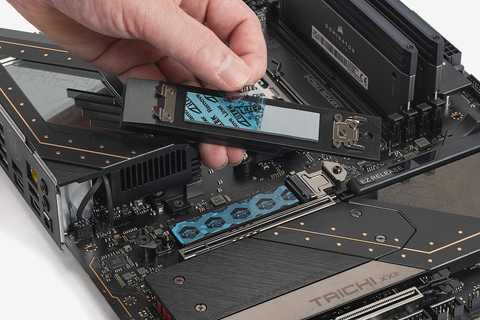

【ステップ3】マザーボードにSSDを取り付ける

続いてSSDを取り付けよう。基本的にCPUソケットに近いM.2スロットから使用すればよい。SSDをスロットに差し込み、フックで固定する。ヒートシンクやM.2スロットに熱伝導シートが貼られている場合、保護シールをはがし忘れないよう気を付けよう。

【ステップ4】PCケースに電源ユニットを取り付ける

ここからはPCケースにパーツを組み込んでいくが、事前準備としてケースの側面や天面パネルを取り外そう。

ケース内部にはまず電源ユニットを組み込んでいく。今回フルプラグインのものを採用したため、あらかじめ必要なケーブルを接続しておこう。

【ステップ5】ケースファンをiCUE LINK対応品に変更する

PCケースによっては標準でケースファンが搭載されているものもあるが、より高性能/高機能なものに交換することもできる。今回のプランではiCUE LINK対応のファンを別途用意しているので取り替えよう。

【ステップ6】PCケースにマザーボードを取り付ける

PCケースにマザーボードを取り付けていく。今回は水冷CPUクーラーを使用し、ラジエータを天面に装着するので、その周辺に配線するケーブルは先に接続しておくとよい。

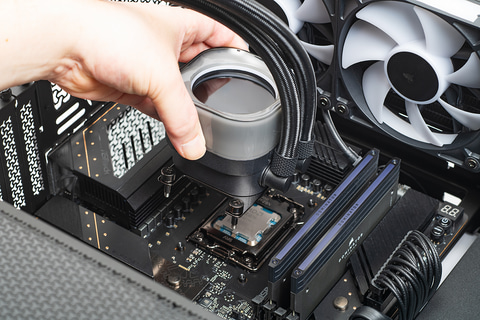

【ステップ7】PCケースにCPUクーラーを取り付ける

続く作業はCPUクーラーの装着だ。ラジエータや水冷ヘッドの取り付けとともに、ケースファンなどとiCUE LINKで接続する作業もあわせて進めていく。引き続き一部のケーブルはラジエータ固定後だと配線が難しくなるため、手順には注意が必要だ。

準備ができたらCPUクーラーを取り付けていこう。今回はケース天面側にラジエータを設置する。

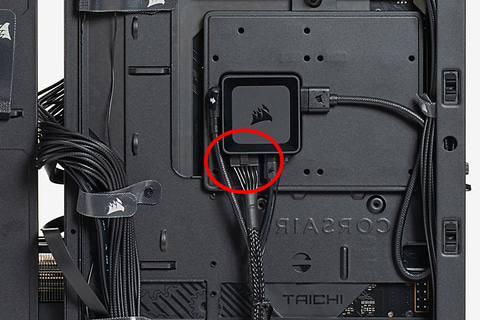

CPUクーラーが装着できたら付属のiCUE LINKシステムハブを取り付ける。今回はケースも同じくCORSAIR製なので、裏配線側にハブを固定するためのくぼみがあらかじめ用意されている。マグネットでピタッとくっつくため工具も必要ない。

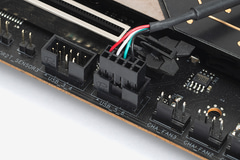

【ステップ8】各ケーブルをマザーボードに接続する

電源やUSB、音声など、マザーボード関連の残ったケーブルを接続していく。電源/リセット/LED用といったケーブルは、各ケーブルがバラバラで極性に注意する必要があるなど、以前は面倒な作業の1つだったが、最近ではひとまとめになっているものが多く、手間がかからなくなっている。

【ステップ9】ビデオカードを取り付ける

ビデオカードを装着する。マザーボードのPCIeスロットの位置にあわせてブラケットを外し、カードをマザーボードに差し込もう。今回はビデオカードを支えるサポートステイがケースに付いているので、そちらもあわせて調整する。

【ステップ10】残りのケーブルを接続/整理する

残った各種ケーブルを接続し、配線を整える。今回はiCUE LINKによってケーブルの数が減っていることに加え、ケース内部に余裕があり、面ファスナーも装備されている。うまく活用してケーブルをキレイに整理しよう。ケーブル整理のコツとしては、太いケーブルを上側に持ってくると見栄えよくまとめやすい。

【ステップ11】電源を入れてUEFIからパーツの接続確認や設定を行なう

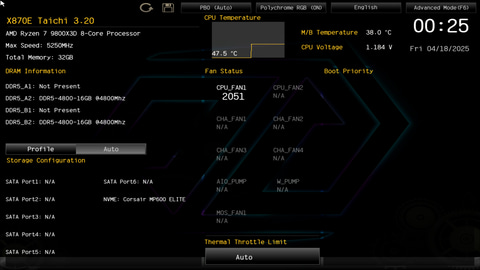

組み立てが完了したら、電源ケーブル、モニター、マウス、キーボード、LANケーブルなどを接続して電源を入れよう。PCを起動したらキーボードの「Delete」キーを何度か押し、UEFIを表示して、パーツが正しく装着できているか確認しつつ、設定に移ろう。

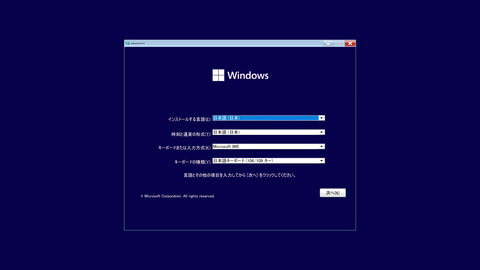

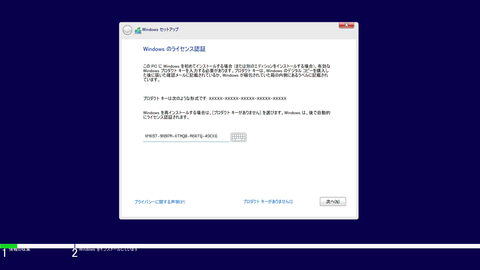

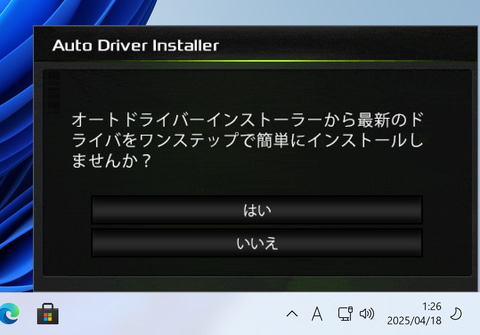

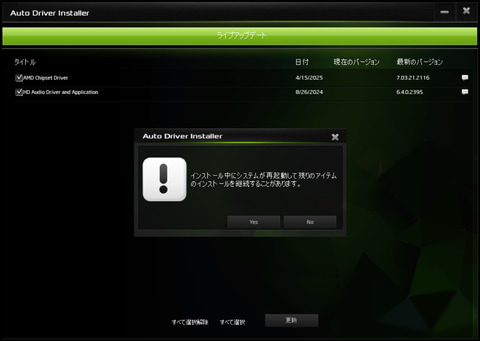

【ステップ12】Windows 11と各種ドライバなどをインストールする

パーツが正常に認識され、UEFIの設定も完了したら、OSやドライバなどのインストールに進もう。PCに搭載したストレージが空なら、インストール用USBをPCに接続して電源を入れるとOSのインストール画面が表示されるはずだ。表示されない場合は、UEFIから起動時に読み込むドライブとしてインストール用USBを選ぶ必要がある。なお、各種インストール画面はソフトウェアのバージョンによって一部異なる場合がある。

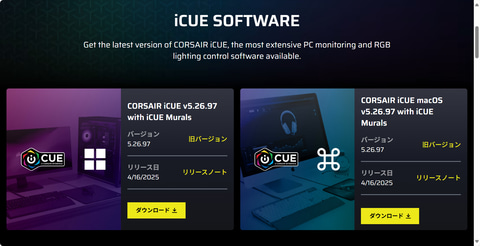

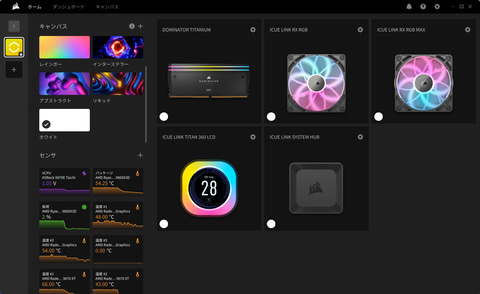

iCUEで簡易水冷クーラーもファンもメモリも一括管理

組み上がったところで、LEDの発光色や発光パターンの制御について紹介しておこう。今回の構成では、メモリ、簡易水冷クーラーの水冷ヘッドとファン、前面の3基のファンについてはCORSAIRのiCUEアプリで制御可能だ。キャンバス機能を使えば、一括で好きなカラーに設定できるのも便利なところ。

ただ、今回の構成ではマザーボードとビデオカードはASRock製なのでiCUEでは制御ができない。別途「ASRock Polychrome RGB」アプリが必要だ。マザーボードとビデオカードは連動させてライティングを制御可能となっている。iCUEで作ったカラーに合わせて調整するのがよいだろう。

このほか、iCUEを使えば水冷ポンプや簡易水冷クーラーのファン、前面ファンを一括で回転数を変更したり、個別に設定も行なえる。前面ファンだけ回転数を高めたい、といったことも簡単だ。今回の構成では搭載しているファンをすべてiCUEで制御できる。iCUE LINKに対応したデバイスで固めたときの強みだ。

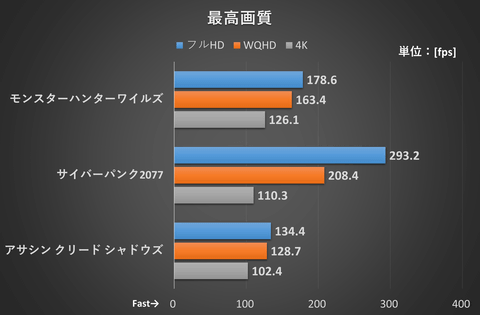

重量級ゲームも4Kで遊べるパワーを驚くほど静かに使える

ここからはゲームでのパフォーマンスをチェックしていこう。次の描画負荷の高いタイトルを実行する。解像度はフルHD(1,920×1,080ドット)、WQHD(2,560×1,440ドット)、4K(3,840×2,160ドット)の3種類だ。ともに最高画質設定(FSR/フレーム生成有効)でベンチマークを実施している。

- モンスターハンターワイルズ

- サイバーパンク2077

- アサシン クリード シャドウズ

どれも最高画質設定は現役のゲームとしてトップクラス描画負荷だ。それでも4K解像度でどれも平均100fps以上を出している。ほとんどのゲームが4Kまで快適に遊べるパワーがあると言ってよいだろう。

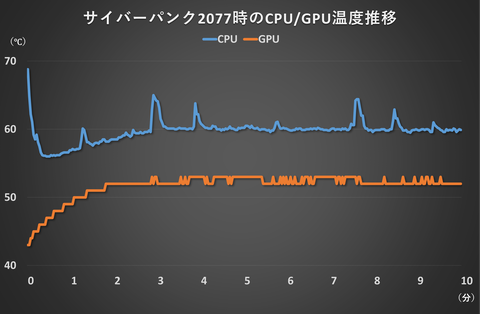

冷却力と動作音も確認しておこう。サイバーパンク2077を10分間動作させたときのCPUとGPUの温度推移を「HWiNFO Pro」で測定している。CPUが「CPU (Tctl/Tdie)」、GPUが「GPU Temperature」の値だ。

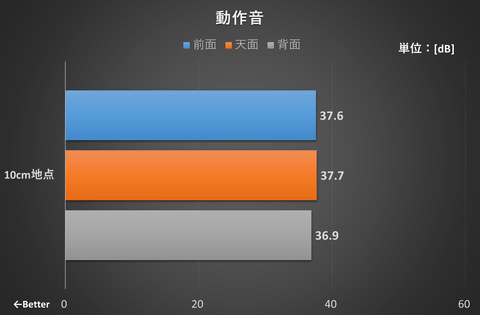

動作音については正面、天面、背面のそれぞれ10cmの位置に騒音計を置いて測定した。iCUEによる水冷ポンプやファンの制御はすべて「安定」に設定している。

ここで作成したゲーミングPCはかなり高めのスペック構成だが、CPUは平均59.8℃、GPUは平均52.7℃と驚くほど低い温度だ。今回は背面側にファンは搭載していないが、前面にある3基のファンによる吸気、天面にある簡易水冷クーラーによる排気がうまく機能しており、長時間のゲームプレイも余裕でこなせる。

そして、これだけの冷却力を持ちながら動作音がどこの場所で測定してもとても静か。音が漏れやすい冷却重視のPCケースながら、ほとんどファンの音が気にならないレベル。冷却力と静音性の絶妙なバランスを取るiCUEの制御は優秀だ。

最新パーツなら取り付けも制御もお手軽に!

さて、ここまでゲーミングPCを自作するためのパーツ選択のポイントから、組み立て手順、実際のパフォーマンスまで紹介してきた。最新のマザーボードやPCケースはパーツを簡単に組み込めるデザインや機能が進化しているのが最大の特徴だ。

そのため、 最近の自作PCは初心者でもチャレンジしやすくなっており、CORSAIRのiCUE LINK対応デバイスを活用すれば、ケーブル接続を簡素化でき、LEDやファンもiCUEアプリでまとめて制御できる。

自分好みの性能や見た目のゲーミングPCを追求したいならCORSAIRのパーツを使ってPCを組み立ててみてはどうだろうか。自作PCなら、数年後にビデオカードをもっと高性能なものに変えたり、ストレージを増設したりなどの後々のアップグレードもしやすい。将来的に長く使える愛機となってくれることだろう。

![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】 伊藤園 磨かれて、澄みきった日本の水 2L 8本 ラベルレス [ ケース ] [ 水 ] [ 軟水 ] [ ペットボトル ] [ 箱買い ] [ ストック ] [ 水分補給 ] 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/41n0o65dSkL._SL160_.jpg)

![アイドルマスター シャイニーカラーズ 事務的光空記録 4 CD付特装版 (サンデーうぇぶりコミックス) [ 夜出 偶太郎 ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2355/9784099432355_1_59.jpg?_ex=128x128)

![ケアマネジャー試験 過去問解説集2026 [ 中央法規ケアマネジャー受験対策研究会 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3523/9784824303523_1_8.jpg?_ex=128x128)

![【全巻】 小林さんちのメイドラゴン 1-18巻セット (アクションコミックス) [ クール教信者 ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4115/2100014694115.jpg?_ex=128x128)

![ケアマネジャー試験ワークブック2026 [ 中央法規ケアマネジャー受験対策研究会 ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3530/9784824303530_1_7.jpg?_ex=128x128)

![頭山満伝 (産経NF文庫) [ 井川 聡 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0449/9784769870449_1_3.jpg?_ex=128x128)

![コミックエッセイ 元SAPIXママ 中受伴走1095日 [ りえ太郎 ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3158/9784065423158_1_3.jpg?_ex=128x128)

![ファイブスター物語 19 [ 永野 護 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3336/9784041173336.gif?_ex=128x128)

![世界のワイン図鑑 第8版 [ ヒュー・ジョンソン ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0443/9784866540443.jpg?_ex=128x128)