特集

スマートロックに閉め出された僕が、それでも勧めるワケ

2025年6月23日 06:18

玄関ドアをスマートフォンやスマートスピーカーから操作できる「スマートロック」が気になっている人は多いだろう。

最近は安価な製品も数多く市場に出てきたことで、ガジェット好きなどアーリーアダプター以外でも利用している人も増え、使い心地などを見聞きする機会も増えている。

筆者自身もスマートロックのユーザーの一人だ。そして周りから使い心地について聞かれることも多く、実際にどのような点を便利に感じ、そして周りにオススメしてきたかを今回はご紹介していこう。

スマートロックが気になっている人たちの、購入の最後の一押しになれば幸いだ。

スマートロックの基本的な仕組みや導入方法

スマートロックはおおまかに分けると「既存の扉に後付けするタイプ」、「戸建ての設備として、玄関ドアやインターホンと一体化したもの」がある。

今回ご紹介するのは「既存の扉に後付けするタイプ」についてだ。

既存の扉への後付けとなると「ドアに加工をしないといけない」と考える人も多いと思うが、市場に出回る製品のほとんどは「強力な両面テープで取り付ける」ので、特に賃貸住宅で玄関ドアに手を入れるのが難しい場合でも、問題なく導入できる。

スマートロックの仕組みだが、取り付けたスマートロックは扉の内鍵、つまり「サムターン」を操作し、扉の外にいる状態でも解除や施錠を行なっている。

注意点としてはモデルによって対応するサムターンの形状が異なることが挙げられる。このあたりはメーカーサイトに対応するサムターンのサイズ、形状について書かれているため、購入前にしっかり確認するといいだろう。

そしてスマートロックの操作だが、基本的にはそのモデルに対応したアプリからの操作が一般的だ。

スマートフォンとはBluetoothで繋がるモデルが多く、玄関ドアに近づいた時点でアプリを立ち上げることで、スマートロックの解錠や施錠の操作を行なうことができる。

玄関ドアから離れた場所から操作したい場合は、別途スマートロックが常時自宅のネット回線に繋がるような周辺機器の用意が必要になる。また、常時インターネットに接続されるようにすることで、GoogleアシスタントやAmazon Alexa、Apple HomeKitから操作できるような製品もある。

また、スマートロックによってはアプリがApple Watchなどのスマートウォッチに対応するものもあり、スマートフォンを取り出さず、スマートウォッチから施錠/解錠が行なえる。

さらに玄関ドアの外からスマートフォン以外からスマートロックを操作できるオプションが用意されている製品もある。

「暗証番号入力パッド」、「指紋認証ユニット」、「顔認証ユニット」で、スマートフォンも玄関ドアの鍵も持っていない場合でも、これらのオプションを取り付け/設定していれば、解錠や施錠を行なうことが可能だ。

スマートロックの便利な使い方

ここからは実際に筆者がスマートロックを使っていて、便利に感じた機能や使い方をご紹介していく。

筆者のスマートロック遍歴だが「Qrio Lock(Q-SL2)」を最初に使い、現在は「SwitchBot ロックPro・指紋認証パッド」を利用中だ。

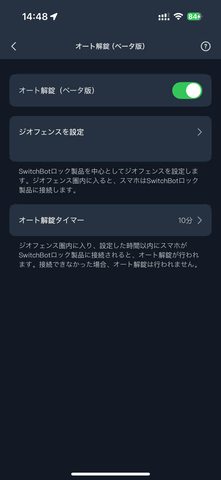

まず自分自身の日常的に利用する機能として「自宅に近づいたら自動で解錠する」という設定が手放せない。

自宅までの距離は任意で設定できるので、筆者の場合はだいたい半径50mくらいのエリアに入った時点で玄関ドアを先に自動で解錠するよう設定している。

近所のスーパーに買い物に行った帰りや、取材帰りでカメラなど機材を抱えている時に両手が塞がっていても、すぐに自宅に入れるので重宝している。

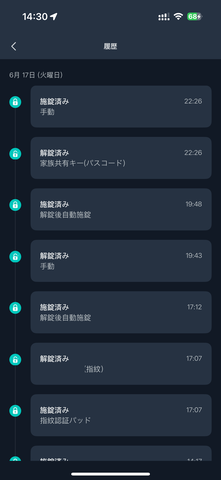

この機能とあわせ便利に使っているのは「自動施錠」だ。玄関ドアを解錠、開閉した後、一定時間が経過すると自動で施錠されるような設定を行なっている。

この設定のおかげで、家を出る際に鍵を閉める必要がなくなり、それこそ電車に乗った後で「鍵、かけたっけ」と不安になることなくなった。もちろんスマートロックは外出先でもスマートフォンアプリで施錠操作もできるので、鍵をかけ忘れてもどうにかなるのだが、その確認や操作の必要もないため鍵のかけ忘れの心配がなくなったのは大きい。

また、子を持つ親としてスマートロックの導入で安心できるようになったこともある。

スマートロックは施錠や解錠が行なわれるとスマートフォンに通知が飛ばせるようになっている。日中、筆者が自宅を空けている際に、子供が学校から帰ってきたかの簡易的だが確認できるのは安心感が大きい。

学校への携帯電話の持込も禁止されているので、玄関ドアの解錠の通知を確認した時点で子供宛に「遊びに行くならメッセージして」などの連絡をタイミング良く入れられるので、メッセージの開封率/返信率も高くなった。

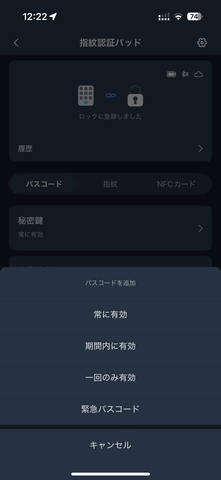

そして周辺機器である「指紋認証パッド」との組み合わせも非常に便利だ。

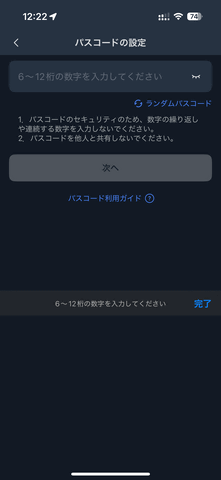

筆者が使用中のSwitchBotの指紋認証パッドは「数字の暗証番号入力での解錠」にも対応している。

筆者宅は宅配ロッカーがない。またマンション共用部に自分で用意した宅配ロッカーを設置するスペースもないため、宅配の荷物は玄関ドア前に置き配になる。だが、中身を考えるとどうしても置き配にしてほしくない荷物もある。かつ配達されたその日にどうしても受け取りたいのだが、再配達可能な時間帯に家に戻れない、そして家に誰もいない場合に「暗証番号入力での解錠」を利用している。

暗証番号には有効期限や使用回数を設定することができるので、1回限りの暗証番号を作成し、それを配達員に伝え玄関ドアを開けたところに置いてもらうようお願いをしている。

誰もいない我が家に配達員と言えど入れるようにすることは防犯上の心配がないわけではないのだが、そこは「見まもりカメラ」で記録を残したりと、可能な限り何かあっても大丈夫なよう備えてはいるため、筆者としてこの使い方は利便性が高いいい使い方だと考えている。

スマートロックの過信は禁物!

玄関ドアの鍵操作を便利にしてくれるスマートロックだが、トラブルが全くないわけではない。

ここからは実際に筆者が遭遇したトラブルを紹介しよう。

まずは「スマートロックが外れてしまった」トラブルだ。

スマートロックは強力な両面テープで玄関ドアに取り付けるため、扉の開閉の衝撃程度では外れてしまうことはない。

だが、扉の向きや玄関の室温の影響で、両面テープが軟化するなど粘着力が弱まるようなことがあると外れてしまうこともある。

また「スマートロックの故障で解錠できない」トラブルもある。

この時はアプリ上で解錠操作を行なうもエラーメッセージが表示され、運良く家に家族がいたので鍵を持っていなかったが、中から解錠してもらい家に入ることができた。

そしてこれは完全に筆者のうっかりミスによるとほほ話なのだが、スマートロックの取付時、スマートフォンのアプリや玄関ドアの外側に取り付ける指紋認証パッドの解錠設定が終わっていない状態で、うっかり玄関ドアの外に出た際に施錠され、締め出されたこともある。

すべての教訓としては「家の鍵を必ず持って、家の外に出よう」なのだが、スマートロックの利便性に怠け、そしてトラブルなど起きないものと過信しすぎると、筆者のように締め出される可能性があることは、スマートロックを使う際に是非覚えておいてほしい。

導入メリットは大きいのでスマートロックは導入すべき

ここまでに書いてきた通り、スマートロックの導入は意外と簡単であり、スマートフォンのアプリから鍵の操作を行なう以外にも、アプリの設定やオプションとの組み合わせで、鍵に関わるストレスを大きく減らすことができる。

トラブルも全くないわけではないのだが、それも「鍵さえ持っていればどうにかなる」ものなので心配しないでいいだろう。

価格も1万円以下から2万円程度と、初物だった頃に比べれば安価になっているため、導入コストも高くなく、気になっているのであればぜひ導入をオススメしたい。

![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)

![【レビュー特典★保証延長6ヶ月&高評価ショップ】[Aランク]Windows11搭載PC 富士通 LIFEBOOK A579 第八世代 Corei5 16Gメモリー 新品SSD HDMI端子あり カメラ内蔵 Office2021インストール済 30日間動作保証 【中古】 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/chukopasokon-gekiyasu/cabinet/pc/a579/a579_16g512ghd.jpg?_ex=128x128)

![[台数限定★特別価格] デスクトップパソコン ★店長おまかせ 最新 Windows11 第六世代 Corei3 第七世代 第八世代 変更可能 高速SSD128GB メモリ4GB USB3.0 DVDドライブ 富士通/NEC/DELL/HP等 PC 本体 中古パソコン 中古PC Win11 オフィス WPS Office 【★安心30日保証】 中古 製品画像:8位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/pc-shinjyo/cabinet/pc-desk/omakase-04_rd.jpg?_ex=128x128)

![ASUS|エイスース PCモニター Eye Care ブラック VP227HF [21.45型 /フルHD(1920×1080) /ワイド /100Hz] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/biccamera/cabinet/product/13384/00000014189403_a01.jpg?_ex=128x128)

![ITPROTECH|アイティプロテック USB-C接続 PCモニター 卓上&車載 ブラック LCD10HCVA-IPS [10.1型 /WXGA(1280×800) /ワイド /60Hz] 製品画像:19位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/biccamera/cabinet/product/7614/00000010981211_a01.jpg?_ex=128x128)

![殺戮の狂詩曲 (講談社文庫) [ 中山 七里 ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/noimage_01.gif?_ex=128x128)

![夏目友人帳 33 (花とゆめコミックス) [ 緑川 ゆき ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2033/9784592222033.gif?_ex=128x128)

![【楽天ブックス限定特典】山中柔太朗カレンダー2026.4-2027.3(通常版)(オリジナルフォトカード(スマホサイズ)) [ 山中柔太朗 ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9298/2100014739298_1_3.jpg?_ex=128x128)

![[新品]ちはやふる (1-50巻 全巻) 全巻セット 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mangazenkan/cabinet/syncip_0020/ti-26_01.jpg?_ex=128x128)

![路傍のフジイ(6)【電子書籍】[ 鍋倉夫 ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1745/2000019711745.jpg?_ex=128x128)

![今、行きたい 日本の憧れホテルBEST1 00【2026年版】 (アサヒオリジナル) [ 朝日新聞出版 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3912/9784022783912_1_4.jpg?_ex=128x128)

![真の実力はギリギリまで隠していようと思う 9【電子書籍】[ 猫夜叉 ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/0549/2000019730549.jpg?_ex=128x128)

![国際連合世界人口年鑑2023 Vol.74 [ 国際連合経済社会局 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5188/9784562075188_1_4.jpg?_ex=128x128)