特集

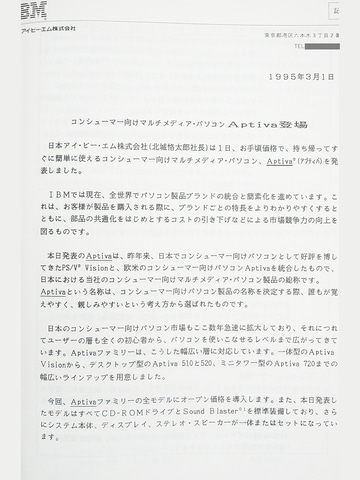

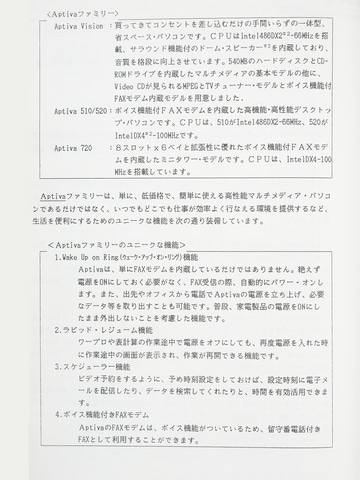

ニュースリリースで振り返る、時代を築いたPCたち【IBM編 マルチステーション5550~Aptiva】

2025年5月26日 06:19

「パソコン業界 東奔西走」の番外編としてお送りしている特集企画「ニュースリリースで振り返る、時代を築いたPCたち」の第11回目は、日本IBM編だ。

IBMは、1983年のIBM PC/XTに続き、1984年にはIBM PC/ATを発売し、その仕様を公開。特にPC/ATはその後の世界標準となり、PC市場全体を牽引してきた企業といえる。日本へのPC投入は1983年であり、のちに、DOS/V PCの国内普及の旗振り役として、日本に世界標準の流れを引き寄せる重要な役割を果たした。

一方、1992年には、日本で開発した「ThinkPad」を世界市場に向けて発売。日本のノートPCの技術を世界にアピールすることにも成功している。

IBMは、2005年にPC事業をレノボグループに売却したが、ThinkPadは現在でもレノボブランドのPCとして継続されている。ニュースリリースは、日本IBM広報の協力を得て、同社箱崎事業所に合本の形で保管していた資料の中から提供してもらった。ThinkPadやAptivaが登場するまでのIBM PCの主要製品のニュースリリースを全文掲載する。

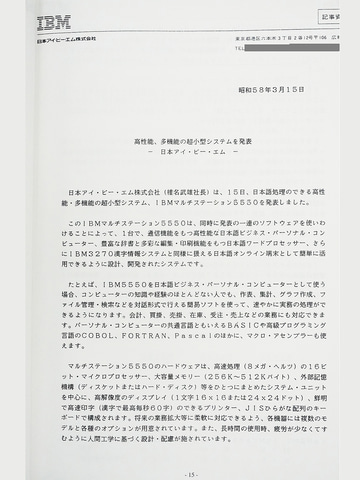

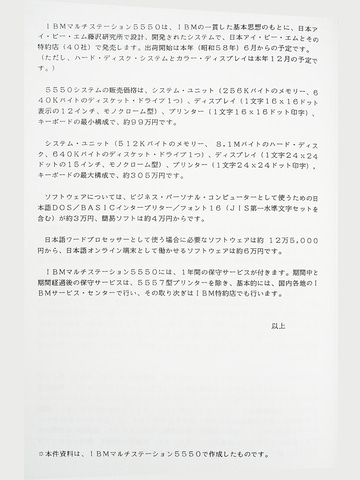

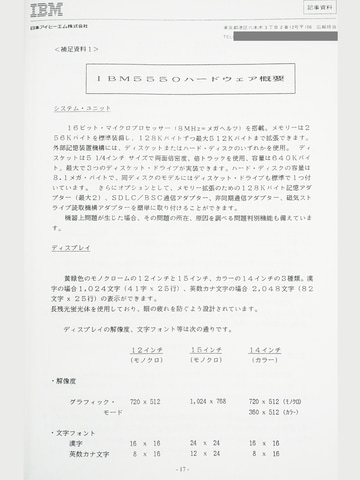

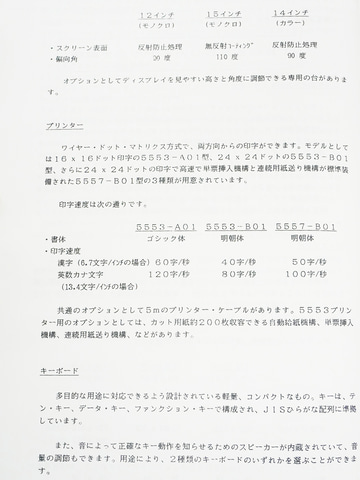

IBMマルチステーション5550

最初のニュースリリースは、1983年3月15日に発表した「IBMマルチステーション5550」である。日本IBMが日本市場向けに初めて投入したPCであり、日本での利用にフォーカスした仕様になっている点が特徴だ。

世界で流通しているIBM PCとの互換性がなく、日本語DOSを採用。日本語表示のために24ドットの高解像度表示を実現している。また、日本語ビジネスパーソナルコンピュータ、日本語ワードプロセッサ、日本語オンライン端末としての1台3役を打ち出しており、マルチステーションの名称もそこからきている。

今回掲載したニュースリリースそのものもIBMマルチステーション5550で作成したことが記されている。なお、生産は松下電器産業(現パナソニック)が行なっており、初期段階は松下通信工業のマイブレーン開発部門がプロジェクトを推進していたという。

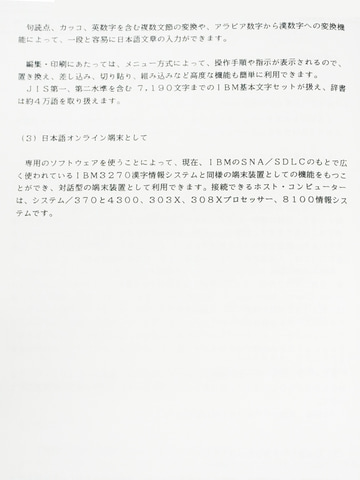

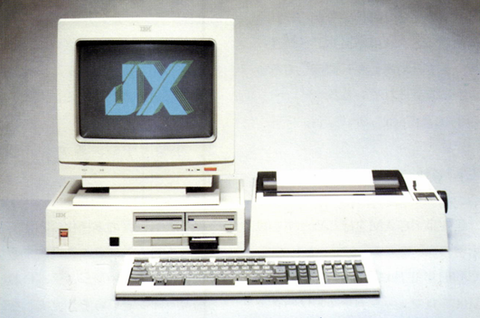

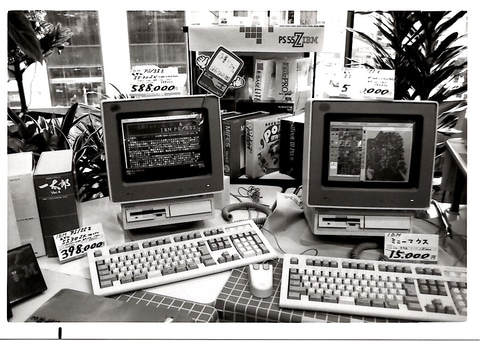

IBMパーソナルコンピュータJX

1984年10月29日に発表した「IBMパーソナルコンピュータJX」は、家庭や学校などの利用を想定した個人向けのプライベート16bit PCと位置づけており、当時の主流であった8bit PCよりも高性能であることを訴求した。日本IBMによって、設計、開発されたことが明記されている。

100本以上の対応ソフトウェアを用意したほか、IBMマルチステーション5550とはデータレベルでの互換性を持ち、さらに基本モード、拡張表示モードに加えて用意した英文モードでは米IBM PC向けに開発されたソフトウェアが利用できることも示している。

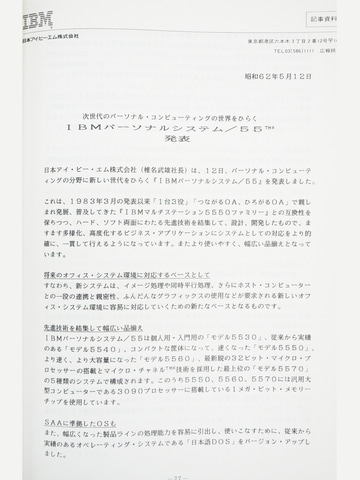

IBMパーソナルシステム/55(PS/55)

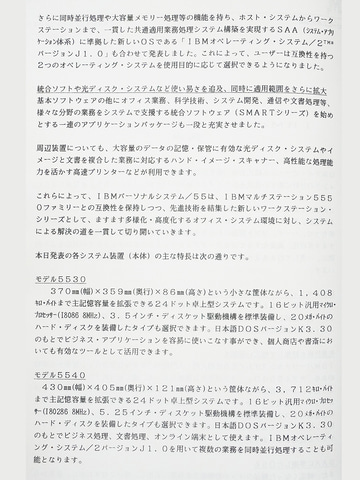

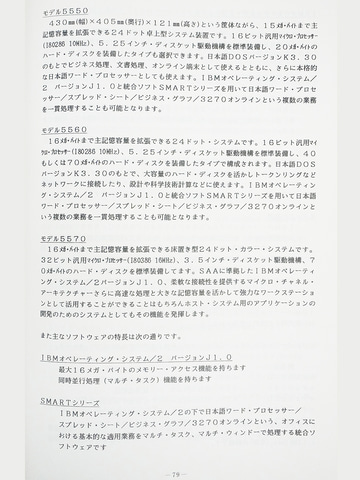

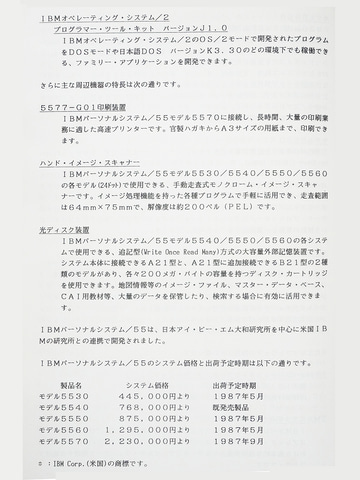

1987年5月に発表した「IBMパーソナルシステム/55(PS/55)」は、IBMマルチステーション5550」との互換性を保ちながら、イメージ処理や同時並行処理、ホストコンピュータとの連携、グラフィック機能などを強化したPCと位置づけられた。日本語DOSとともに、OS/2も利用できるようになっている。

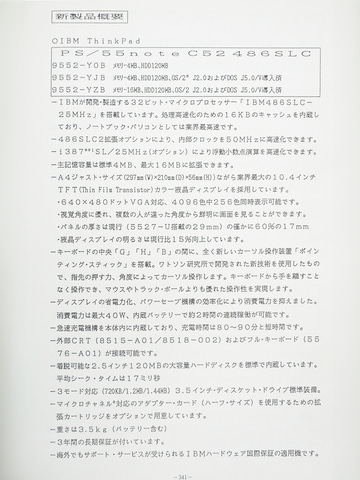

ThinkPad 700C(PS/55note C52 486SLC)

日本IBMは、1992年10月20日に、ThinkPadの最初の製品を発表した。ThinkPad 700Cが、初代ThinkPadと表記されることが多いが、日本では、このモデルを「PS/55note C52 486SLC」という名称で発表している。

ThinkPadは、全世界共通のノートPCブランドとして展開。ニュースリリースの中では、業界最大となる10.4型TFTカラー液晶ディスプレイを搭載するとともに、新たなカーソル装置としてトラックポイント(ニュースリリースではポインティングスティックと表記)を搭載したことも紹介している。

日本で開発されたThinkPadは、日本の松花堂弁当を元にしているとも言われる。シンプルな外観を開くと、特徴的な機能が満載されているためだ。なお、ThinkPadの発表にあわせて、低価格デスクトップPCの新シリーズ「PS/V」も発表されている。

![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)

![レノボジャパン Lenovo ノートパソコン Chromebook Duet Gen9 [ 10.95型 / Chrome OS / MediaTek / メモリ4GB / eMMC128GB ] ルナグレー 83HH000UJP 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/r-kojima/cabinet/n0000001243/4582763801897_1.jpg?_ex=128x128)

![お買い得品【最速で仕事捗る・大容量メモリ・高速12世代CPU】◆ HP ProBook 450 G9 / 15.6型◆超高速 Core i5-1235U [12世代 i5 12スレッド] /高速起動 256GB SSD /大容量メモリ 16GB ◆最新 Windows 11 Pro / Office◆3ヶ月保証 win11対応 中古PC 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/miyamotoshouji/cabinet/11884939/imgrc0094319158.jpg?_ex=128x128)

![【中古】 自作機 H110M4-M01 SSD&HDD搭載 Core i7 6700 Windows11 Home タワー型 グラボ搭載 長期保証 [95316] 製品画像:8位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/risemark/cabinet/pic/953a/95316.jpg?_ex=128x128)

![医師のぼくが50年かけてたどりついた 長生きかまた体操 [ 鎌田實 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3970/9784776213970_1_2.jpg?_ex=128x128)

製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0466/4912159850466_1_2.jpg?_ex=128x128)

![夜と霧[新版] [ ヴィクトール・E・フランクル ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9709/9784622039709.jpg?_ex=128x128)

![【楽天ブックス限定デジタル特典】QuizKnock10周年スペシャルブック 十字路(ロケ撮影メイキング映像 ダウンロード) [ QuizKnock ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9436/9784048979436_1_9.jpg?_ex=128x128)

![青天【電子書籍】[ 若林正恭 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/0144/2000019330144.jpg?_ex=128x128)

![デコピンのとくべつないちにち (単行本 608) [ 大谷 翔平 ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9368/9784591189368.jpg?_ex=128x128)

![きのう何食べた?(25) (モーニング KC) [ よしなが ふみ ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3165/9784065423165_1_2.jpg?_ex=128x128)

![【楽天ブックス限定グッズ】堀夏喜 1st写真集『LIVING FOR』(オリジナルキーホルダー) [ 堀 夏喜(FANTASTICS) ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7242/2100014637242_1_2.jpg?_ex=128x128)

![レーシングドライバー角田裕毅パーソナルブック『YUKI』 [ 角田 裕毅 ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5112/9784096825112_1_49.jpg?_ex=128x128)