ニュース

「もっとおもしろくできるはず」AWSが支えるモンハンワイルズ100万以上同時接続の舞台裏

2025年5月27日 06:17

プラットフォームの垣根を越えるカプコン「モンスターハンターワイルズ」

アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWSジャパン)は5月26日、カプコンの最新ゲームタイトル「モンスターハンターワイルズ」におけるAWS活用事例と、AWSのゲームやエンターテインメント業界における取り組みに関する記者説明会を開催した。

説明会では、カプコンがプラットフォームの垣根を超えた協力プレイを推進する背景とAWSの活用方法、その成果、さらに重要性の高まる生成AIの活用の概要をカプコンの井上真一氏が紹介した。またAWSからは、ゲームやエンターテインメント業界におけるトレンドと今後の展望、顧客支援について解説が行なわれた。

モンスターハンターワイルズは、カプコンの人気ゲーム「モンスターハンター」シリーズの最新作で、2月28日に発売された。発売から1カ月で、全世界での販売本数1,000万本を突破した人気作である。対応プラットフォームはPlayStation 5、Xbox Series X/S、Steam(PC)。

カプコンはモンスターハンターワイルズにてAWSのクラウドサービスを活用することで、プラットフォームの垣根を越えて一緒に遊べるクロスプレイを実現した。100万以上のプレイヤーが同時アクセスする中でも安定した接続を保ち、プレイヤー同士がストレスなく協力プレイを楽しめる環境を実現した。

拡大を続ける世界のゲーム市場とAWSによるゲームのサポート

まず、AWSジャパン 常務執行役員 情報通信・メディア・エンターテイメント・ゲーム・スポーツ・戦略事業統括本部 統括本部長の恒松幹彦氏が最初にトレンドを説明した。

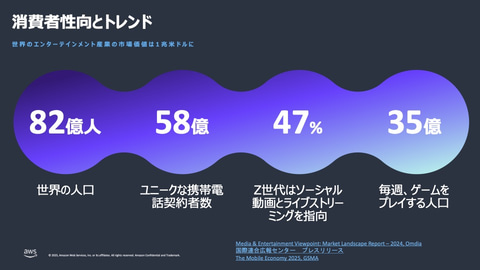

調査会社によれば、世界のエンタメ産業の市場価値は1兆米ドルに達している。世界人口は82億人、ユニークな携帯電話契約者数は58億にのぼる。Z世代の47%がソーシャル動画とライブストリーミングを志向し、業界のトレンドを変化させており、毎週ゲームをプレイする人口は35億人となっている。つまり、地球上の2.3人に1人がゲームをしていることになる。

そして世界中のゲーム企業がAWSを活用している。AWSはインディーズゲームから世界的な大規模ゲーム、メタバースなどさまざまなタイトルを16年以上サポートしてきた。

モンスターハンターワイルズ クロスプレイ実現の舞台裏

続いて、株式会社カプコン CS 第二開発統括 システム基盤部 部長 井上真一 氏が講演した。カプコンは40年前からゲームを開発してきた会社。40を超えるIP(知的財産)を持っており、これらを使ってゲームだけではなく、映画を作ったりアトラクションを提供したりしており、100を超えるミリオンヒットタイトルも生み出してきた。ダウンロード販売化によってさらに販促ができているという。

カプコンの人気ゲーム「モンスターハンター」シリーズの最新作となるモンスターハンターワイルズは、アクションロールプレイゲームで、オンラインにて世界中で共闘して戦える。これまではPlayStationやNintendo Switch、PCなど単一プラットフォームの中だけでオンライン通信が行なわれてきたが、モンスターハンターワイルズはその垣根を取り払い、クロスプレイを全プラットフォーム世界同時発売で実現した。

つまり、カプコンがそれぞれのプラットフォームのネットワークをユーザーと利用するわけではなく、全プレイヤーがカプコンのネットワークにアクセスしてプレイすることになる。しかも全世界同時発売なので、非常に負荷が大きくなると予想される。そこでマネージドサービスを使うことを想定した。ちなみに、AWSとの取り組みは企画/試作段階から行なわれていたという。

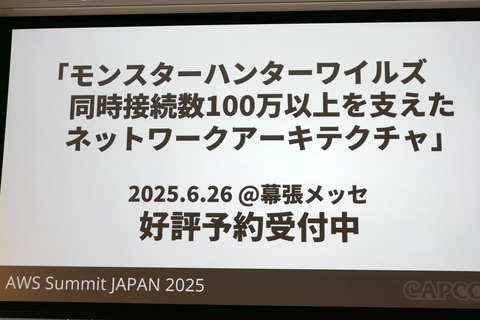

なお、詳細は6月26日に幕張メッセで行なわれる「AWS Summit Japan」でのカプコンのセッション「モンスターハンターワイルズ 同時接続数100万以上を支えたネットワークアーキテクチャ」で紹介されるため、今回の説明は大枠のみとなった。

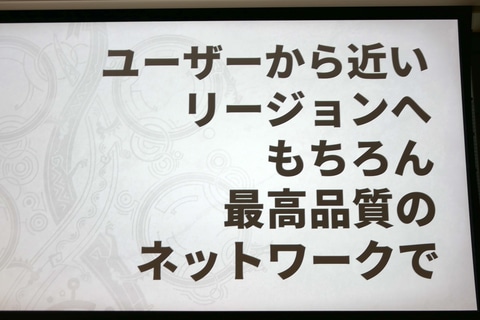

重視したのはプレイヤーのストレスの元となる通信遅延(レイテンシ)を限りなく低くすること。各ソリューションの組み合わせでどこが最適かを比較して、AWSの各リージョンを活用することが最適だと判断したという。具体的な速度などは「AWS Summit Japan」の中のセッションで紹介される。

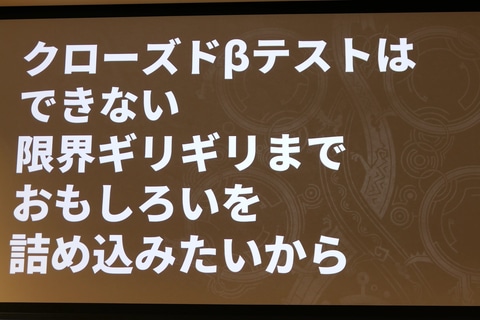

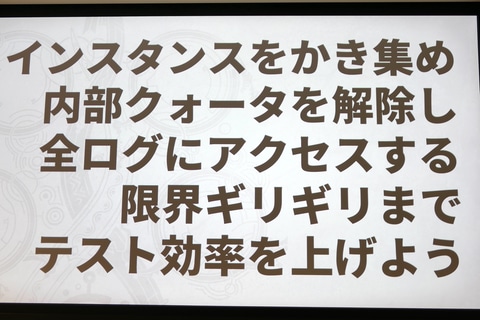

大規模な社運を賭けた一大プロジェクトであるにもかかわらず、限られたユーザー数で行なうクローズドβテストは実施できなかった。限界ギリギリまで作り込みたかったからだ。ネットワーク技術側としてはこれを渋々了承。AWSの専属技術者と相談し、インスタンスをかき集めて、ときどき止まってしまう原因となる内部クォータの設定を解除した。そして限界ギリギリまでテスト効率を上げた。

テストで何が起きたのかに関する詳細も「AWS Summit Japan」で公開される予定だが、「テストはトラブル続きだった」という。それもあってか、ローンチ後に大きなトラブルはない。また、これほど大規模なネットワークであるにもかかわらず「7~8人くらいの人数で運用されている」という。

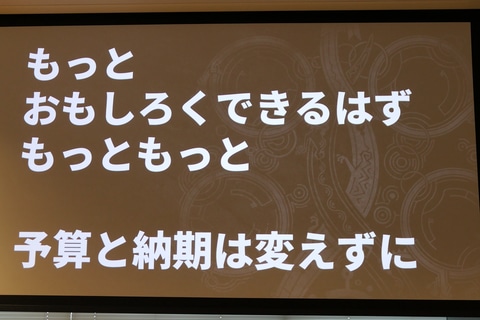

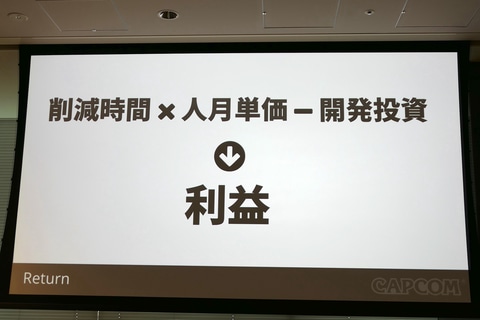

開発側としては「もっと面白くできるのではないか」という要望があるが、開発期限は伸びない。つまり開発効率を上げる必要がある。そこでカプコンでは生成AIの活用にも取り組んでいる。

たとえばさまざまなゲームプラットフォームでのテストの解析にAIを使っている。バグ以外にも、光過敏の原因となるようなエフェクト組み合わせの検出、地形データとテクスチャの組み合わせのチェックなどにAIが用いられている。AI技術を使ったテストにより、開発速度を加速できるようになっているという。

今一番力を入れているのは、AIによるテスター。つまりゲームをプレイできるAIを作り、内部でさまざまな動きを行なってテストするものだ。AIに対して自然言語で指示を出すこともでき、すでに投入されているという。これらの事例公開も近日中に行なわれる予定だ。

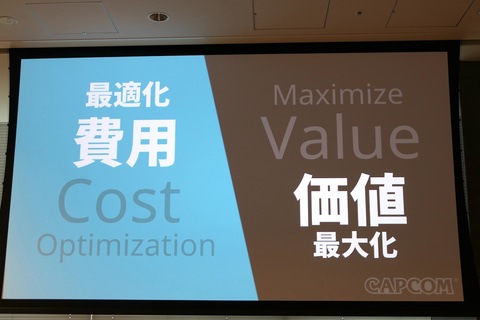

一方、カプコンではAIで絵を描くといったクリエイティブに関する取り組みは行なっていない。もっぱら費用を最適化する場面、単純業務などの自動化にAIを活用しているという。開発時間や外注経費を削減することで利益と時間を最大化して、それを再投資することでよりおもしろいゲームの開発に取り組んでいると述べた。またAIを使えるエンジニアスタッフを大いに募集していると語った。

ゲームを支えるAWSのテクノロジー

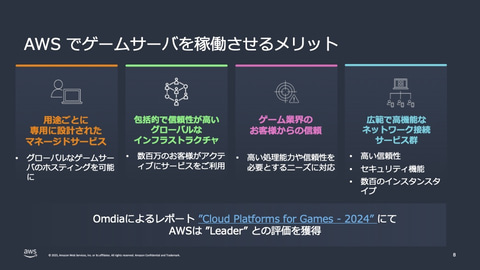

AWSジャパン サービス&テクノロジー事業統括本部 技術本部長/ソリューションアーキテクトの小林正人氏は、まず、AWSでゲームサーバーを稼働させるメリットについて解説した。AWSには広範で高機能なネットワーク接続サービス群があると述べた。たとえば以下のようなものだ。

- 素早い開発を支えられる用途ごとに専用設計されたマネージドサービス

- 数百万の顧客が使っていることなどから包括的信頼性が高いグローバルなインフラストラクチャ

- 非常に負荷の高いゲーム業界の顧客からの信頼

- オンライン体験などを支えるためのさまざまなインスタンスタイプ

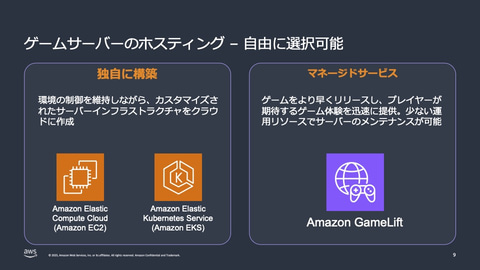

顧客は要件にこだわりがある場合、ゲームサーバーのインフラストラクチャを独自構築することもできるし、一方で「Amazon GameLift」というマネージドサービスを使って、運用リソースを節約しながら運用することもできる。

仮想サーバー「Amazon EC2」は、多様なEC2インスタンスの活用によるパフォーマンスとコストの最適バランスを実現できる。独自CPUとしてGravitonプロセッサを採用し、高い電力効率を誇る。カプコンでも活用されている。

ゲーム顧客の多くが活用する「Amazon EKS(Amazon Elastic Kubernetes Service)」では、広く用いられているコンテナのオーケストレーションサービスであるKubernetes(クバネティス)を運用可能。あらゆる環境で信頼性の高い安全なアプリケーションを構築可能で、Kubernetesのアップストリームおよび認証プログラムに準拠している。

EKSを使うことで、顧客はAWSにKubernetesの運用を任せられ、クラスタの構築、運用、管理を効率的に行なえるようになる。

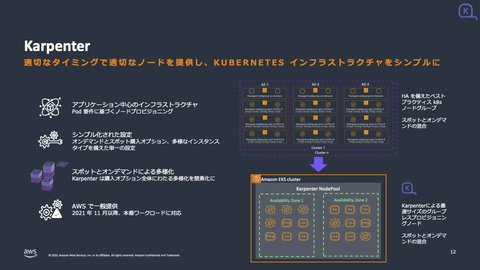

クラスタの運用ツールである「Karpenter」は適切なノードを提供し、Kubernetesインフラストラクチャをシンプルにできる。あらかじめ策定した戦略に従って、適切にコスト効率の高いゲームサーバーが実現できる。

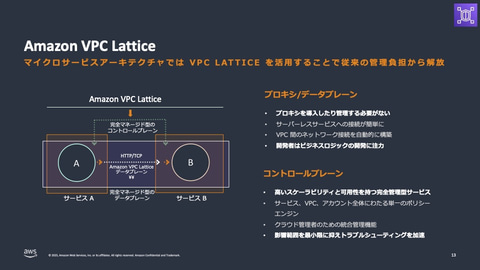

カプコンに限らず、ゲームにはさまざまなマイクロサービスが組み合わされて構築されている。マイクロサービスは相互に通信しあったり、しなかったりする。それらの諸課題を解決する仕組みが「Amazon VPC Lattice」だ。

論理関係を記述すると、その定義に従ってサービス同士が自動構成される。それにより顧客は、従来の細かい管理負担から解放される。

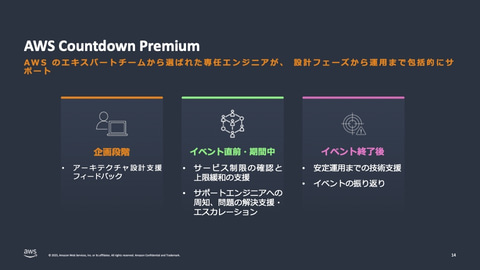

「AWS Countdown Premium」という仕組みもある。これはAWSのエキスパートチームから選ばれた専任エンジニアが、設計フェーズから運用まで包括的にサポートするという仕組みで、顧客に張り付いてサポートを行なってくれることで円滑なリリースやトラブル発生時に対応する。モンスターハンターワイルズでも活用された。

AWSは「お客様に代わりイノベーションを」という理念を掲げて業務に取り組んでいる。派手さはないが手間を省ける各種ツールのほか、今は生成AIに関する取り組みも行なっている。

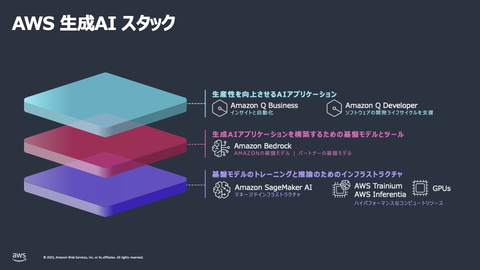

生成AIサービスは3段階となっており、独自に基盤モデルを開発したい顧客にはインフラストラクチャ、既存の公開モデルを活用する顧客には各種AIをAPIで使える「Amazon Bedrock」を、ソリューションが必要な顧客には「Amazon Q」を提供している。

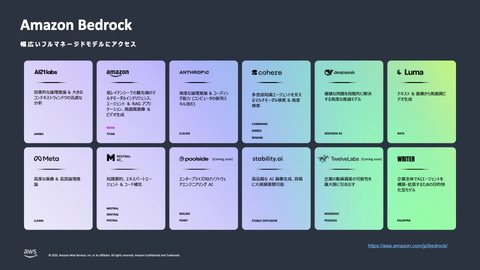

多くの顧客に注目されているのは「Amazon Bedrock」だという。各社のモデルのほか、Amazon自身のモデルも活用できる。

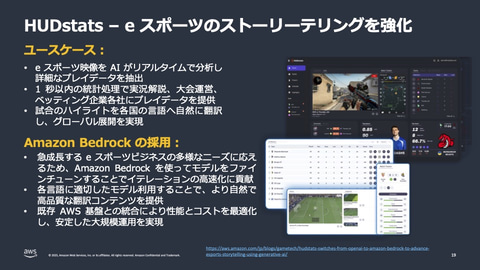

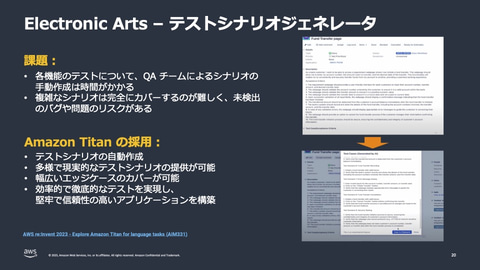

ゲームでの事例としては、HUDstatsによるeスポーツ実況の事例が紹介された。映像をAIがリアルタイムに分析し、プレイデータを抽出。試合のハイライトを解説/実況することで、より楽しみやすくなる。また、Electronic ArtsはAmazon Titanにテストシナリオを生成させて各機能をテストしている。小林氏は「今後も将来に向けたチャレンジを応援したい」と結んだ。

ゲーム業界の課題はAWSのビジネスチャンス

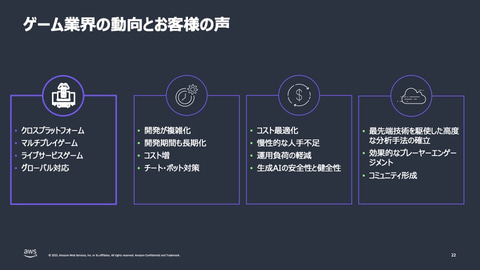

最後にAWSジャパンの恒松幹彦氏が再び登壇し、ゲーム産業全体の展望を述べた。近年のゲームはクロスプラットフォーム、マルチプレイが普及し始めており、発売後もコンテンツを継続的に拡張するライブサービス、さらにこれらが全世界で展開され始めている。これにともなって、それを支える運用と開発は複雑化している。

複雑でリッチなコンテンツの開発が求められる一方で、費用高騰、開発期間の長期化といった問題もあるため、開発側はコスト最適化、人手不足対応、運用負荷の低減などの諸課題に取り組む必要がある。また、運用開始後に各国でグローバルエンゲージメントを進めてコミュニティを構築する必要も生まれている。では複雑化したゲーム開発と運用、「売れるサービス」を作るために最新技術は何ができるのか。

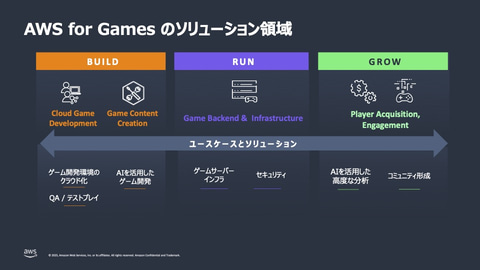

「AWS for Games」は、Build、Run、Growの3段階でサポートを行なう。クラウド化、AI活用、低遅延で安定性の高いアーキテクチャ、インフラ自動スケーリング、フルマネージドサービスの提供、そしてAIを活用した高度な分析手法の提供、コミュニティ形成の支援である。

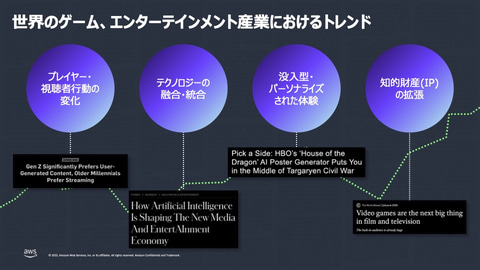

現在、AWS上で稼働するゲームを毎月楽しんでいる人数は7億5,000万人にのぼる。ゲームやエンタメ業界には、プレイヤーや視聴者行動の変化、テクノロジーの融合/統合、没入型/パーソナライズされた体験、そして知的財産(IP)の拡張といった4つのトレンドがあると考えており、「データ駆動型のファン体験」が始まっている。

恒松氏は「これらは課題であると同時に大きなビジネスチャンスであると考えており、革新的ゲーム開発、多様なゲーム支援の経験、そのほかの知見を生かし、ビジネス機会に取り組むゲーム業界の顧客を支援していきたい」と語った。

![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)

![【期間限定P10倍+10%OFF+最大100%ポイントバック】 【3年保証】HP PRODESK 600 G5 [新品SSD] SSD256GB メモリ8GB Core i5 Windows 11 Pro 中古 返品 送料無料 中古デスクトップパソコン 中古パソコン デスクトップパソコン デスクトップ PC OFFICE付き 製品画像:2位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_gold/pcwrap/goods/4bo250011_1.jpg?_ex=128x128)

![【エントリーで最大2万ポイント当たる|2/25まで】 ASUS|エイスース PCモニター Eye Care ブラック VP227HF [21.45型 /フルHD(1920×1080) /ワイド /100Hz] 製品画像:4位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/biccamera/cabinet/product/13384/00000014189403_a01.jpg?_ex=128x128)

![【エントリーで最大2万ポイント当たる|2/25まで】 I-O DATA|アイ・オー・データ ゲーミングモニター GigaCrysta 3年保証 ブラック KH-GD254U [24.5型 /フルHD(1920×1080) /ワイド /320Hz] 製品画像:1位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/biccamera/cabinet/product/14752/00000014570246_a01.jpg?_ex=128x128)

![ぷっちぐみ 2026年 4月号 [雑誌] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0461/4912078550461.gif?_ex=128x128)

![暁のヨナ【通常版】 47【電子書籍】[ 草凪みずほ ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/7161/2000019737161.jpg?_ex=128x128)

![SUNNY GIRL vol.12 [ 日之出出版 ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5055/9784838795055.gif?_ex=128x128)

![きのう何食べた?(25)【電子書籍】[ よしながふみ ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/0973/2000019710973.jpg?_ex=128x128)

![ONE PIECE 114 (ジャンプコミックス) [ 尾田 栄一郎 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0191/9784088850191.gif?_ex=128x128)

![めぞん一刻 全巻セット [ 高橋 留美子 ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9075/9784091929075.jpg?_ex=128x128)

![青天 [ 若林 正恭 ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0665/9784163920665_1_10.jpg?_ex=128x128)

![COCO'S LOVE BOOK 2026年 2月号 [雑誌] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0262/4912100300262_1_3.jpg?_ex=128x128)

![きのう何食べた?(25) (モーニング KC) [ よしなが ふみ ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3165/9784065423165_1_2.jpg?_ex=128x128)