ニュース

Lenovoから新型ノートPC登場。Xiaomiの新タブレットも日本投入間近?

2025年3月7日 09:57

ワイヤレス通信業界に関する世界最大の展示会「MWC 25」は3月3日~3月6日(現地時間)の日程でスペイン・バルセロナ市の「Fira Gran Via」で開催されている。近年のMWCの主役はクライアントデバイスからインフラ系に戻りつつあるという状況だが、それでもまだまだクライアント関連の展示は多く、多くの製品が発表され、展示されている。

本記事ではそうしたMWC期間中に発表された新製品や注目製品などを紹介していきたい。

クリエイター向けのYoga Pro 9i Aura Edition (16",10)など

Lenovoは一般消費者向けの製品ブランド「Yogaシリーズ」の製品として複数の製品を発表し、MWCで展示している。まず、「Yoga Pro 9i Aura Edition (16",10)」は、CPUにCore Ultra 200H、dGPUにGeForce RTX 5070 Laptop GPUを採用したクリエイター向けのノートPCを紹介しよう。

プロセッサとdGPUを合わせたTDPは130Wで、dGPUを採用した製品としては比較的TDPが高くない設計になっているため、比較的静かでかつ17.9mmという薄型設計が特徴だ。メモリは最大64GB、ストレージは最大1TBというスペックになっている。

Aura Editionの名称がついていることからも分かるように、LenovoとIntelが共同で開発した成果となるソフトウェアなどが実装されており、ユーザーの利用シーンに合わせた使い方ができることも特徴だ。

ディスプレイには16型3.2K(3,200×2,000ドット/120Hz)のPureSight Proパネルを採用している。最上位モデルでは、タンデムOLEDと呼ばれるピクセルが2階層になっているパネルが採用されており、一般的なOLEDに比べて輝度が高いのが特徴。ピーク時の最大が1,600cd/平方mとかなり明るい。

Yoga Pro 7i Aura Edition (14",10)は、プロセッサにCore Ultra 200Hが採用されており、dGPUは搭載されていない。クリエイター向けPCではあるがdGPUまでは必要ないというユーザー向けになる。メモリは最大32GBで、ストレージは1TBになる。ディスプレイは14.5型 3K(3,000×1,876ドット/120Hz)で、こちらは通常のOLEDパネルになる。

| Yoga Pro 9i Aura Edition (16",10) | Yoga Pro 7i Aura Edition (14",10) | |

|---|---|---|

| CPU | Core Ultra 200H | Core Ultra 200H |

| dGPU | GeForce RTX 50 Laptop GPU(最大5070) | - |

| メモリ | 最大64GB(LPDDR5X-7467) | 最大32GB(LPDDR5x-8533) |

| ストレージ | 最大1TB | 最大1TB |

| ディスプレイ | 16型3.2K(3,200×2,000ドット、120Hz、ピーク時1,600cd/平方m) | 14.5型 3K(3,000×1,876ドット、120Hz) |

| カメラ | 500万画素 | 500万画素 |

| 生体認証 | 非公表 | 非公表 |

| Wi-Fi/BT | Wi-Fi 7/Bluetooth | Wi-Fi 7/Bluetooth |

| バッテリ容量 | 84Wh | 84Wh |

| サイズ | 362.7×235.4×17.9mm | 325.3×228.1×16.9mm |

| 重量 | 1.93kg | 1.54kg |

| OS | Windows 11 | Windows 11 |

このほかにも、Ryzen AI 300などを搭載した「Yoga Pro 7 (14",10)」、「Yoga Slim 7 (14",10)」、「Yoga 7 2-in-1 (16",10)」、「Yoga 7 2-in-1 (14",10)」、QualcommのSnapdragon Xを搭載して、若年層をターゲットにしている「IdeaPad Slim 3x (15",10)」を発表している。

| Yoga Pro 7 (14",10) | Yoga Slim 7 (14",10) | Yoga 7 2-in-1 (14",10) | Yoga 7 2-in-1 (16",10) | IdeaPad Slim 3x (15",10) | |

|---|---|---|---|---|---|

| CPU | Ryzen AI 9 365 | Ryzen AI 7 350 | Ryzen AI 7 350 | Ryzen AI 7 350 | Snapdragon X |

| メモリ | 最大32GB(LPDDR5X-8000) | 最大32GB(LPDDR5X-7500) | 最大32GB(LPDDR5X-7500) | 最大32GB(LPDDR5X-7500) | 最大24GB(LPDDR5X-8448) |

| ストレージ | 1TB SSD | 1TB SSD | 1TB SSD | 1TB SSD | 1TB SSD+1TB |

| ディスプレイ | 14.5型 3K(2,944×1,840ドット/90Hz、1,000cd/平方m) | 14型2.8K(2,880×1,800ドット/120Hz) | 14型2.8K(2,880×1,800ドット/120Hz,1100nit) | 16型 2.8K(2,880×1,800ドット/120Hz、1100nit) | 15.1WQXGA(2,560×1,600ドット/60Hz)/15.3型 WUXGA(1,920×1,200ドット/60Hz) |

| カメラ | 500万画素 | FHD | 500万画素 | 500万画素 | HD |

| 生体認証 | 非公開 | 非公表 | 顔認証 | 顔認証 | 非公開 |

| Wi-Fi/BT | Wi-Fi 7/Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7/BT5.3 | Wi-Fi 7/Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7/Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7/Bluetooth 5.4 |

| バッテリ容量 | 84Wh | 70Wh | 70Wh | 70Wh | 60Wh |

| サイズ | 325.3×228.1×17.4 | 312×219.3×13.9 | 317×228×15.45mm | 361×257×15.85 | 239.5×241.5×16.9mm(15.1) 241.5×241.5×16.9mm(15.3) |

| 重量 | 1.53kg | 1.22kg | 1.38kg | 1.79kg | 1.56kg |

| OS | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |

発売時期および欧州での価格は以下の通り。

- Yoga Pro 9i Aura Edition (16",10):6月/1,699ユーロ

- Yoga Pro 7i Aura Edition (14",10):5月/1,399ユーロ

- Yoga Pro 7 (14",10):4月/1,399ユーロ

- Yoga Slim 7 (14",10):3月/999ユーロ

- Yoga 7 2-in-1 (16",10):3月/1,299ユーロ

- Yoga 7 2-in-1 (14",10)は3月/1,099ユーロ

- IdeaPad Slim 3x (15",10)は3月/599ユーロ

ZTEはREDMAGICブランドの裸眼立体視ゲーミングノートPCの展示を行なう

ZTEは、ブースでREDMAGICブランドの裸眼立体視ゲーミングノートPCの展示を行なった。REDMAGICはZTEのゲーミングブランドで、主に欧州などを中心にゲーミングスマートフォンやタブレット、ゲーミングPC、周辺機器などを販売している。

同ブランドは昨年(2024年)に「REDMAGIC Titan 16 Pro」という16型ディスプレイを搭載したゲーミングノートPCを販売開始している。CPUにCore i9-14900H、dGPUにGeForce RTX 4070 Laptop GPU、16型2.5K(2,560×1,600ドット/240Hz)ディスプレイを搭載したミドルレンジの製品となる。

今回ZTEが展示したのは「REDMAGIC Gaming Laptop 3D」という製品名が書かれている裸眼立体視に対応した4K(3,840×2,400ドット)のディスプレイ。ディスプレイの上部にアイトラッキングのセンサーが用意されており、それによりディスプレイに人間の視差を活用して3Dのように見える映像を表示して裸眼で3Dの映像やコンテンツ、ゲームなどを楽しめる。

直近のノートPCにおける裸眼立体視は、AcerやASUSが投入を続けており、今回のMWCではLenovoもPoCの展示を行なうなど、改めて参入するメーカーが増えている現状だ。実際に、展示されていた製品では近づいていくとコンテンツが3Dに見えることを確認できた。

CPUはCore i9-14900HX、dGPUはGeForce RTX 4070(8GB、GDDR6)となっており、最大32GBのメモリ(DDR5-5600)、1TBのSSDというスペックになっている。

なお、本製品はZTEのブースに展示はされていたが、ZTEからもプレスリリースなどは出されておらず、現地で聞いても発売される地域や、値段や出荷時期などは分からないということで、今回はコンセプトモデルとしての展示だと考えられる。

XiaomiはXiaomi Pad 7シリーズを発表、無印にもProにも技適マークはあり日本投入は近いか?

Xiaomiは「Xiaomi Pad 7」シリーズの3製品を発表した。具体的には「Xiaomi Pad 7」、「Xiaomi Pad 7 Pro」、そして「Xiaomi Pad 7 Pro マットグラスバージョン」の3製品で、それぞれ399ユーロ、499ユーロ、649ユーロの市場想定価格が明らかにされている。

いずれも11.2型 3,200×2,136ドット/144Hzのアスペクト比が3:2ディスプレイを採用しており、メモリは8GBないしは12GBで、ストレージは128GB/256GB/512GB、バッテリ容量は8,850mAhとなる。無印とProの違いはプロセッサで、無印がSnapdragon 7+ Gen 3であるのに対して、ProはSnapdragon 8s Gen 3となる。

実機で確認したところ、Xiaomi Pad 7およびXiaomi Pad 7 Proのどちらにも、日本のいわゆる技適マークは用意されていた。そのため、何からの形で日本市場に投入される可能性があるということだろう。

フローティングキーボードとXiaomi Focus Penという新しいオプションが用意されているのも特徴で、前者はタブレットをマグネットで取り付けて机の面から浮いた状態で利用できるので、よりノートPCライクに利用できる。

後者は8,192段階で筆圧検知が可能になっているペンで、2つのスイッチでスクリーンショットをワンタッチで撮ったりなどの使い方が可能になっている。キーボードは199ユーロ、ペンは99ユーロの市場想定価格が明らかにされている。

また、XiaomiはQualcommが提供しているX-PAN技術を採用したワイヤレスイヤフォンとなる「Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi」を同時に発表。X-PAN技術は、Bluetooth LEなどの現状のオーディオ再生に利用しているBluetoothに加えて、Wi-Fiを利用してオーディオを端末からヘッドホンやイヤフォンにオーディオを伝送できる。

利用するには、本体側がQualcomm 8 Eliteである必要があり、現状Xiaomiが同時に発表した「Xiaomi 15」シリーズが現状では唯一X-PANが利用できる環境になる。BluetoothでなくWi-Fiを利用することで、切れにくくなり、伝送できる音楽のスループットを引き上げて再生品質を改善できる。Xiaomiの説明では従来製品の2.1Mbpsと比較して倍の4.2Mbpsでの再生が可能になる。

Xiaomiの展示機ではWi-Fi接続に設定できる様子などが確認できたが、実際に接続されているかは確認できなかった。

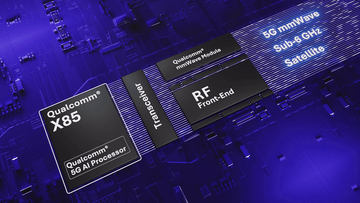

QualcommはX85とApple C1との機能比較を行なう、実チップも公開される

Qualcommは、MWCの初日に報道発表を行ない、「Qualcomm X85 5G Modem-RF System」(以下X85)を発表した。

ブースにX85の実機を展示したほか,X85の機能強化点などをアピール。その中にはAppleが先日発表した「iPhone 16e」に採用している自社設計の5Gモデム「Apple C1」の機能比較などが公開された。その表を見れば一目瞭然であるように、X85は多くの点でC1がサポートしていない機能をサポートしており、C1に比べて転送速度の点でも、機能でも大きく上回っているという。

ただ、Qualcommの方は、5Gモデムが最初の製品である「Snapdragon X50 5G Modem」から8世代目であるであるのに対して、AppleのC1は初期の製品となる。従って、それぐらいの差があって当然と言えるし、だからこそAppleもまずはハイエンド向けではなくiPhone 16eというメインストリーム向け製品で採用を開始したと言えるだろう。その意味で、本年の秋の次世代ハイエンドiPhoneで、Appleがどういう選択(C1を選択するのか、それともQualcommを継続するか)をしてくるかが注目になるだろう。

今回QualcommはQuectelやFibocomといったモジュールベンダが作成したM.2のモジュールなどを公開している。こうしたモジュールは将来M.2のソケットを持つノートPCなどでワイヤレスWANの通信カードとして採用される可能性があり、今後の動向にも注目したいところだ。

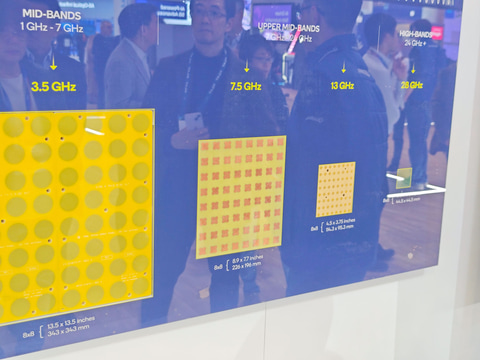

また、Qualcommは6Gの開発に向けた7GHz~24GHzといったアッパーミッドバンドと呼ばれている周波数に対応したアンテナを展示し、6Gで活用が進むとみられているアッパーミッドバンドの活用に向けた開発を進めていることもアピールしている。

Samsung Displayは世界初500Hzリフレッシュレートの27型OLEDを展示、ユニークなスマホ向けの折り曲げディスプレイも

Samsung Electronicsのディスプレイパネル製造子会社のSamsung Displayは、開発しているOLEDパネルなどの試作機などを公開して注目を集めた。

ここでは、世界初となる500Hzのリフレッシュレートを持つ27型QD OLEDのパネルのデモが行なわれた。隣には240Hzという、それでも通常のノートPCのリフレッシュレートである60Hz~120Hzに比べて高いリフレッシュレートをOLEDが並べられて比較していたのだが、一目で違いがわかるほどの滑らかな表示が可能になっていた。また、7.2型の折り曲げ可能なOLEDがポータブルゲーミングデバイスに統合されているデモも行なわれた。

また、スマートフォン向けの3画面折り曲げ型のOLEDになる「Flex S」、さらには上下がそれぞれ非対称に折り曲げが可能な「Asymmetric Flip」など将来のスマートフォン向けの折り曲げ可能なOLEDのプロトタイプなども公開されていた。

![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)

![【中古パソコン】Apple iMac 24inch MGPD3J/A A2438 4.5K 2021 一体型 選べるOS [Apple M1 8コア メモリ16GB SSD1TB 無線 BT カメラ 24インチ Silver 本体・ACのみ ]:良品 製品画像:2位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/whatfun-pc/cabinet/38/mgpd3-ho0121r.jpg?_ex=128x128)

![THE ART OF DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH [ ファミ通書籍編集部 ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8203/9784047338203_1_2.jpg?_ex=128x128)

![[新品]ナルトNARUTO(1-72巻 全巻) 全巻セット 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mangazenkan/cabinet/syncip_0020/na-01_01.jpg?_ex=128x128)

![ラーメン赤猫 14 (ジャンプコミックス) [ アンギャマン ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0221/9784088850221.gif?_ex=128x128)

![呪術廻戦≡ 2 (ジャンプコミックス) [ 岩崎 優次 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8723/9784088848723.gif?_ex=128x128)

![ONE PIECE 114 (ジャンプコミックス) [ 尾田 栄一郎 ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0191/9784088850191.gif?_ex=128x128)

![ママ投資家が育休中に1億貯めた株式投資 [ ちょる子 ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2983/9784478122983_1_5.jpg?_ex=128x128)

![キン肉マン 92 (ジャンプコミックス) [ ゆでたまご ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0634/9784088850634.gif?_ex=128x128)

![きのう何食べた?(25)【電子書籍】[ よしながふみ ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/0973/2000019710973.jpg?_ex=128x128)