■森山和道の「ヒトと機械の境界面」■

「デジタルコンテンツエキスポ(DC EXPO)」で話題になった「音手(おんず)」というマシーンがある。拍手をする機械だ。「幸せなら手を叩こう」のリズムに合わせてバンバンと、リアルな手を打ち合わせて拍手音を響かせる展示は、見たままむき出しの「腕」のシュールな見た目と、肉質のものが打ち合わされる妙にリアルな音で人々の心を惹き付け、多くのメディアでも取りあげられた。

この制作者が高橋征資氏である。エンターテインメントグループ「バイバイワールド」代表で、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科博士課程に在籍中。日本学術振興会特別研究員(DC1)。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の「未踏スーパークリエータ」でもある。

「バイバイワールド」とは何かとWebをのぞいてみると、こうあった。

バイバイワールドは、コンピュータの世界を経た実世界における、エンタテインメントとテクノロジーの新たな可能性を追求するエンタテインメントグループです。

イメージキャラクターは「ふっふっふ顔」で、これまでの作品は「勃具」に「今世紀マシトミン ~筋肉団の野望~」。動画を見ると、半裸の男たちが何やら怪し気なことをやっている。こんな動画だ。

なんだこりゃ。意味が分からない。そもそもこれは真面目に見たほうがいいのか、笑っていいのかどうかもよく分からない。だが間違いない、この人は面白そうだ。話を伺った。

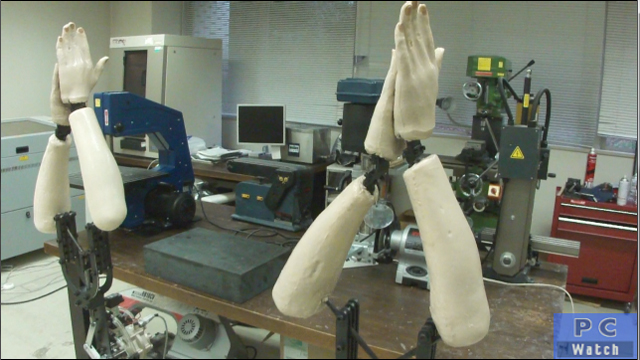

●「音手」 拍手の動作と機能を模倣したインストルメントまず、話題になった「音手」がどんな機械なのかご紹介する。といっても見れば分かるのだが本当に「手」を打ち鳴らして拍手をする機械だ。リアルな拍手音は実際に腕の先についた手を打ち鳴らすことで生成されている。手の肉の部分は超軟質ウレタンで、中にはアルミ製の骨が入っている。腕の肉は発泡ウレタンで見た目だけでなく軽量化も図っている。

メカとしての特徴は手首部分だ。ここはカーボンFRPでできている。6mm厚のFRPを重ねて自作した。これによって衝撃を吸収するしなやかなバネとして働く一方、それなりの強靭さを確保できている。実は人間の体はかなりの衝撃を吸収しているのだ。初期に作られた「音手」は手首部分が弱かったため打ち鳴らしている間に壊れてしまった。だが義足の構造を参考にして手首を作り直した結果、壊れることはなくなったという。

動力は空圧で、出力はコンプレッサーと電磁弁で調整できる。人間ではあり得ないほどの強度で手を打ち鳴らすことも可能だ。なお手は高橋氏自身の手を型取りしたものである。5cm程度上下にずれて配置された、平たい板ではなく弾力をもった「手」を打ち鳴らすことで、空気の破裂や漏れなどが人間の手に近づいているのではないかという。電磁弁開閉の制御はPCで行なっている。拍手音は、聞いた感じもリアルだが、実際に波形を比較しても、周波数特性が似ていることが確認されている。

|  |  |

| 「音手」 | 表面は軟質ウレタン。人体に近い官能的な触感がある | 手首部分はカーボンFRP |

|  |  |

| 動力は空圧 | 高橋氏自身の手を型取りした | 試作品の数々 |

|

| 【動画】手を打ち鳴らす「音手」 |

「音手」には3種類の使い方が想定されている。人に合わせて(人の拍手音を入力として)適切なタイミングの拍手を増幅する拍手拡張マシンとして使うほか、機械単体で「DC EXPO」で見せたように音楽に合わせて手を打ち鳴らす拍手パフォーマンスもできる。そして遠隔拍手も送れる。遠隔拍手とはFacebookの「いいね!」ボタンのようなものをネット上でクリックすると、ライブ会場などに置いた「音手」が実際に手を叩いてくれて、擬似的に感情を送れるというものだ。この「拍手ボタン集計システム」を介することで、ネット中継などを見ていた大勢が押せば押すほど「音手」は物理的にバチバチと手を叩く。拍手を送られた側もすぐにウケが分かるというわけだ。いわゆる「テレプレゼンス(遠隔存在感)」を送るためのモーションメディアであるとも言える。

|

| 【動画】人の拍手音を入力として拍手する「音手」 |

|

| 【動画】遠隔拍手 |

●工作と変身とお笑い 高橋征資氏

|

| 高橋征資氏 |

1984年生まれ、愛知県豊橋市出身の高橋氏は博士課程の学生である。博士論文のテーマは「肉性表現」。その活動は研究ジャンルでいえば「エンターテイメント・コンピューティング」にあたる。なぜエンターテイメントなのか。氏はもともとエンターテイメント、特に「お笑い」には興味があったのだという。なんと修士1年のときには「お笑いの現場」を見ておこうかと思って、吉本興業のお笑い/タレント養成所のNSCに所属していたこともあるそうだ。

「うちの父はそのへんのサラリーマンなんですけど変わった人で、赤塚不二夫や吉本新喜劇が好きで、なかば強制的に僕も見せられていたんです」。

「音手」も全て手製だが、工作は小学生の頃から好きだった。毎年夏の宿題の自由研究には工作を選択し、田宮の模型はもちろん「ひっくり返っても走るトカゲのロボット」や、マッチ棒の枝の部分だけを集めて作ったカブトムシのオブジェなど、ちょっと曰く言い難い変なものを小学生の頃から作っていたそうだ。

それだけではない。「変身もしてましたね」。クレヨンしんちゃんの影響を受けてゴムボールや段ボールなどを加工してセミに扮したりしていたそうだ。ちなみに弟さんと一緒にハイパーヨーヨーなどの玩具やテレビゲームにも、毎日はまっていたという。ハイパーヨーヨーは全国大会にも出場した。当時から「アナログとデジタルをどうバランスよく融合できるか」に挑んでいた、と笑う。ちなみに、当時はプレイステーションが出たときに敢えてまったくやらないほどの任天堂びいきだった。「ストーリーが高尚すぎた。純粋にシンプルに面白さをつきつめてくれよと思いましたね」。

大学は慶応SFC。ゲームを作るか音楽をやるか。どちらかだと思った結果、コンピュータミュージックやゲームプログラミングを学ぼうと思ったのだという。「僕たちはどういう感動を人に与えるかというコンテンツを死ぬほど与えられてきたじゃないですか。自分も表現したかった」。周囲に面白い仕組みがあったときに、これをどうつくったのかと中身が気になった。こういうのやるには最初はプログラミングを覚えないとなという感覚があった。

また、基礎的な「ものづくり」スキルを磨く必要があるとずっと思っていたのだという。それが現在の所属研究室に稲見研究室を選んだ理由でもある。「僕は技術が弱いな、という感覚があって。工学的な知見ですね。稲見先生のコンテンツを見たときに、工学的な切り口での驚きがあったんです」。稲見昌彦氏は再帰性反射材の特性を利用した光学迷彩などで知られる研究者だ(本コラムバックナンバー:「光学迷彩」の稲見昌彦氏が描きだす「ジキルとハイドのインタフェース」なども参照してほしい)。「稲見先生のコンテンツは工学的な切り口が、そのまま表現に補助線のようなかたちで結びついている。道具としてテクノロジーを扱えている。そういう手法を使いこなすことに憧れがあったんです。自分の手数を増やしたかった、そんな感覚です」。

一方、高橋氏は、どちらかというとベタな、あるいは直感的な、あるいは身体的に根本的なところから理解できるような、そして笑えるものを目指している。だが、笑いが生まれることと、中身のテクノロジーへの驚きは、異なるものではない、と考えている。ただ、言葉にはしづらい。高橋氏は苦笑いしながら「言葉にできないから作っているという側面もあるんです」と語る。「作っているものを見て頂いている方の反応を見ていると、シュールな感覚を呼び起こしえてるんだな、と分かりますけど。僕の中では大爆笑してるんですけどね」。

「僕の目指すものは研究分野の笑いではない。一般分野での笑いです。その位置づけが大事ですよね。工学者のあいだで笑える感覚と、一般の人向けの感覚とでは対象が違ってくる。界隈の事情を知らなくてもそう思ってもらえるようなものを作りたいんです。例えばおばあちゃんが見たときに『あら、そういう奴なのね』と思ってもらいたい」。

|

| 【動画】人間には不可能なほどの勢いで手を打ち合わせる「音手」 |

●妖怪インターフェイスを目指した揉む楽器「勃具」

高橋氏が大学3年生のときにつくった「勃具」(2007)はそんな中で生まれた一般向けコンテンツの1つで、「妖怪インターフェイスみたいなのを創りたいなと思っていて」誕生した作品だ。

茶色の物体を揉むと、うめき声のような音が出る。最後は何やら棒状のものがむくむくと中途半端に立ち上がる。ファブラボジャパン発起人で慶應義塾大学環境情報学部准教授の田中浩也氏の研究室にいた時に作った。デジタル音響処理を勉強したが、PCの中で操作してスピーカーで音を出す図式が面白くないなと思ったのだという。そこで新たな音楽インターフェイスとして「揉む」という手法はどうか、それをやった演奏方法はないんじゃないかと思って考え出した。特に有機的な生命感を出そうと、「柔らかいひよこを揉むような」生々しい揉む感覚を目指した。

演奏者はパンツ姿である。「これを演奏する奴は普通の奴じゃないぞと思ったんで」。だが素人だ。いっそのこと、舞踊を学んでいるアーティストなどと共演したほうが良かったのではないか。「舞踊系の奴にやらせると『本気だなあ』って感じじゃないですか。それよりは滑稽さを狙っちゃうんですよね(笑)」。

「芸術表現をするぞ!」という感覚は高橋氏にはないのだ。「でも滑稽で、少し高尚な表現にはしたいんです。何か届かない感覚があるような。ただ滑稽だけというよりは、何か、様式的なところがあるような表現にしたい」。確かに、そんな感じだ。滑稽だが、何か届かない感じがある。この感覚は普遍的なようで、「勃具」を「bogs:Instrumental Aliens」という名前でSIGGRAPH 2007に出展したときは、海外の人たちはみんな笑っていたという。日本人以上に海外の人に通じてしまったようだ。日本文化っぽいとも言われたそうだ。

ちなみに勃具を使ってパフォーマンス演奏をしている人は、「たかふみ」というバイバイワールドのメンバーの1人だ。なぜ高橋氏自身がパフォーマンスしなかったのか。そう聞くと、当時はF1のようなイメージだったのだという。つまり自分はマシンの設計者であり、搭乗者は別の人であるという感覚だったのだそうだ。今では「今世紀マシトミン」など自分自身も出演しているが、今でも「自分の体だけを使った表現では自分はステージには立たない」と決めている。自分が作ったものと、自分とがセットで1つだと考えて場を作っているのだという。

「今世紀マシトミン」は「ヒーローになりたかった」という気持ちをそのまま活かしたパフォーマンスだ。敵はマッチョな「筋肉元締」率いる筋肉団。第16回学生CGコンテストでエンターテインメント賞を受賞している。技術的には人体通信を活かしたパフォーマンス、あるいは子供向けのワークショップとなっていて、マシトミン(高橋氏)の持つ送信機付きのボールを、受信機付きのベルトを巻いた半裸の男(筋肉団)に投げつけると、肉体を人体通信で信号が伝わり、命中判定するというものになっている。

だがそんな難しい話は取りあえずおいといて、まるで単なるヒーローショーのように子供たちはパフォーマンスを楽しんでいるようだ。高橋氏自身の動機もそうだ。

「ヒーローになりたかったんですけど筋肉は遠いところにあるんですよ。テクノロジーというかモノを作ることと筋肉は対極だなと思って。でも僕は技術的なところが好きでサーフィンいこうとかいうタイプじゃない、敵は筋肉だ、と。そこで技術的なところで筋肉と闘おう、ヒーローショーの形式で、子供たちに対して、『世の中は筋肉ムキムキな価値だけじゃない! 技術やる奴らって誠実だぜ!? 』ってところを見せようと。でも筋肉の奴が人気だったりするんですけどね、特にお母さんたちには(笑)」。

ちなみに2012年2月25日(土)~26日(日)に慶應義塾大学 日吉キャンパスで行なわれる「ワークショップコレクション」にも「今世紀マシトミン」は登場する予定だ。

最初はただのゴムボールをあてていたというマシトミン。だがそれが人体通信を利用して命中判定するようになったのは、稲見氏からの「何をするのも勝手だけど研究として成り立つようにしなさい。ストーリーとしてビジョンを語れるのが研究者だ」というメールと、添付された人体通信に関する論文からだったそうだ。

このあたりは高橋氏自身も課題として自覚している。普通の研究過程では、まずは仮説を立てて、新規性などを想定してモノを作って検証する。だが高橋氏の場合は、まずモノをつくってしまう。「言語化する前に、直感的にモノをつくってしまうんです。モノをつくるのが僕の中で言語なんです。言語化できてないけど、モノは作れる状況にもっていく。そして説明も最低限にしていく。そうすると、既知感のないものができて、有効なフィードバックや反響が得られる。その時に、もう一度自分のなかに戻るんです。これの新規性やポイントは何か、と。その中で、後から『ここはこういうところが面白かったのか』と思う。そういうサイクルなので、あまり良くない」。

作りながら、手を動かすことで見つけられるものがすごくある、という。「いろんな人の反応を見たときに、本質的な面白さが見つかるんです」。

●さらっとショッキングな生々しさを |

| 将来の夢は「肉ランド」と語る高橋氏 |

高橋氏の作品、特に「音手」を見て、土佐信道氏がプロデュースするアートユニット「明和電機」の作品を連想する人は多いと思う。実際、高橋氏はかつて明和電機でバイトをしていたこともある。だが「勃具」を土佐信道氏が審査委員長を務めた「バカロボ2007」に出展するまで、「明和電機」の活動そのものを知らなかったそうだ。そのため作品を知ったときにはショックだったと笑う。

ただ、かつては「つくば系」とも言われた「明和電機」の作品が機械の様相で表現された生物など「メタル系」であるのに対し、高橋氏は機能的にも表現においても柔らかい「肉」の持つ表現にこだわっている。そこは手つかずの領域なのではないかと考えているという。

作品には自分なりの規範がある。たとえば血液や精液は高橋氏のなかでは絶対にタブー。また、内臓や陰部のような身体器官をそのまま出すのもダメ。仮に身体器官をモチーフとしていても抽象的なものにする。「抽象的な操作による生々しさという方法と、『音手』のような形状を取った生々しい方向の滑稽さ。両方を攻めていこうと思ってますね」。

ただし、単に人間と同じことができるだけでは弱い。そこで、スピードやパワーなど、何かしらの機能で人間を超えていくような表現をしていきたいと考えている。たとえば、音手であれば剣山のようなものにいきなり手を突っ込むことができる。そんなマンガのような、リミッターを超えた表現も探っていく。

ここには子供のころから親しんで来た赤塚不二夫作品の影響があるのかもしれないという。赤塚不二夫氏のマンガは、絵はポップだが際物の話が出てくることがある。「さらっとショッキングな生々しさをポップな絵で自然にやる。あの状況を表現したいんです」。

写実的な表現は好きじゃない--。それはPSよりも任天堂だった子供時代から変わっていない。「バカエロい領域」をこれからも探っていきたいという。ちなみに、次の作品は、「勃具」シリーズの一環として、尻を叩くパフォーマンス作品にしようと思っているそうだ。子供のころ、弟さんと一緒に尻を叩きあっていた思い出に由来している。ただし、「ふだん人間が隠している身体器官は抽象化する」と決めているので、尻にも何かしらの抽象化を加えるつもりだ。

「こうして『肉』を増やしていけば世界観を感じてもらえるんじゃないかと考えています」と語る高橋氏の将来の夢は、「肉ランド」だ。

|

| 【動画】「幸せなら手を叩こう」の音楽に合わせて手を叩く「音手」 |

![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)

![美品 フルHD 13.3インチ dynabook G83/HS / HU / Windows11/ 卓越性能 第11世代Core i7-1165G7/ 16GB/ 爆速NVMe式 [1TB / 512GB / 256GB]-SSD選択可/ 無線Wi-Fi6/ リカバリ/ [カメラ搭載選択可]/Office付き【中古ノートパソコン 中古パソコン 中古PC】税込送料無料 即日発送 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rainbowpc/cabinet/11368819/12528140/12528185/toshiba22-xxx-1.jpg?_ex=128x128)

![黒/白2色 楽天1位!384冠!モニター 23.8インチ 27インチ 200Hz/180Hz/165Hz/100Hz ゲーミングモニター 1ms応答 pcモニター パソコン モニター 非光沢 VA チルト VESA Freesync スピーカー内蔵[1+1年保証] cocopar 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/qifeng/cabinet/09826274/09826275/imgrc0105783334.jpg?_ex=128x128)

![異世界食堂 洋食のねこや(9)【電子書籍】[ 犬塚 惇平 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1093/2000019711093.jpg?_ex=128x128)

![乙種4類 危険物取扱者試験 令和8年版 [ 公論出版 ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3335/9784862753335_1_3.jpg?_ex=128x128)

![この1冊で合格! 教育系YouTuberけみの乙種第4類 危険物取扱者 テキスト&問題集 [ けみ ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4234/9784046054234_1_16.jpg?_ex=128x128)

![ドラゴンクエストの生みの親 堀井雄二 新学習まんが人物館 (小学館版 学習まんが人物館) [ 堀井 雄二 ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2073/9784092702073_1_51.jpg?_ex=128x128)

![INI Viva la vita [ ISAC ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0034/9784065420034_1_4.jpg?_ex=128x128)

![【楽天ブックス限定特典】櫻坂46写真集 櫻撮VOL.01(限定カバー) [ 櫻坂46 ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2143/9784065432143_1_4.jpg?_ex=128x128)

![第十八改正日本薬局方 [ 一般財団法人医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団 ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3593/9784840753593_1_2.jpg?_ex=128x128)

![1日1問解くだけで脳がぐんぐん冴えてくるドクターズドリル 脳神経外科医が医学的エビデンスをベースに考案 [ 石川久 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2003/9784776212003_1_5.jpg?_ex=128x128)

![【楽天ブックス限定特典】MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BOOK -OUR STORY-(限定絵柄ポストカード1枚) [ Mrs. GREEN APPLE ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2004/2100014772004_1_2.jpg?_ex=128x128)