|

h_fujiwara氏がこの8para DACを出してから、筆者に限らずいろいろな人がDAC作りにハマッているようだ。彼の掲示板に書かれた内容によると、これまで販売した数の約半数がリピータということなので、少なくとも1人2台は作っている計算になる。筆者だけでもPCM61P 8para、NOSDAC(PCM61P 4para 1fs/8fs切り替え式)、DAC8D(PCM61P 8para差動 1fs/8fs切り替え式)と氏から3台ゲット、更に最新作のお勉強DAC II(DAC1794D-N)をそろそろ行こうかなと思っている。

何故そんなにDACばかりを作るのか? 不思議に思う方も多いと思うが、どうもデジタルとアナログの境目に当たる部分であり、いろいろな面で面白いと言うのがその理由だと思われる。また、アナログプレイヤのカートリッジのように、聞く音楽によって取り替える的な用途もあるだろう。もちろんアンプやスピーカを複数持ち、気分や音楽のジャンルによって切り替えることもできるが、DACの方が物理的に気楽に扱える。もう1つ面白いのは、ギャラリー(写真館)のコーナーを見ると、同じ基板から作られたとは思えないほど、人によってルックスやパーツ構成が変わってくる。これだけ違うと音も1台1台違っているだろう。見ている間に「よし! 次はこの構成を真似して+αで作ろう!」となってしまうのもうなずける。

さて今回は海外の自作系DACでは結構有名なTDA1543を使ったDACを3種類紹介する。しかも2para、4para、8para……と、TDA1543 DAC三兄弟だ。どれも元々MJ誌'97/3号(?)に載っていた楠DACと呼ばれるTDA1543を使ったnon-oversampling DACの亜流バージョン構成になっている。

TDA1543のチップ自体のデータシートはここにあるが、簡単に仕様をまとめると、

- Dual 16bit DAC

- 5v単一電源(最大8v)

- 8pin DIP(BCK/WS/DATA/GND/VDD/AOL/Vref/AOR)

- 外部コンポーネント不要

- I2S input format(但しTDA1543Aはフォーマットが違うため要注意)

といった感じである。5v単一電源にシンプルな8ピンDIP、いかにも組み易い構成で自作DACとしてはもってこいのデバイスである。しかもパラ接続は海外でDAC Towerと呼ばれ、亀の子式で重ね8ピン全てを半田付けして行けばいくらでも可能になる。この点も人気の理由の1つだろう。

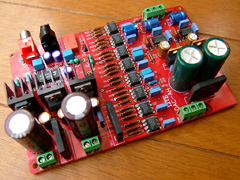

●DAC-AH(TDA1543 8para)の更なる改造

DOS/V Power Report 2004/09号の筆者の連載で、DIYCLUBのDAC-AHの紹介と改造をしたが、誌面の都合もあり、

- 基板直付けのOPA602をICソケット化しOPA627BPに乗せ換える

- 三端子レギュレータOut側の電解コンをMUSEに

- I/V抵抗をVishayに

- 22μFのカップリングコンデンサにASC 0.22μFをパラる

このように大したことはやれなかった。もちろんこれだけ改造すれば音はかなり変化するものの、その後、更なる改造を施したので、ここで一気に紹介しようと思う。

まず最初に行なったのが、オペアンプをスキップしI/V変換からカップリングコンデンサへ直結するパッシブ方式である。DAC-AHは抵抗式I/V変換であり、LPFも簡単なC一発! しかも値が1,000pF(計算上fc=約590KHz)とシンプル過ぎる構成。搭載しているオペアンプは単にバッファとして機能している。しかし8paraでI/V抵抗値が270Ωということもあり、オペアンプを使ったバッファ無しでも十分音は出ると判断し早速実験を行なった。オリジナルと変更後の回路図をここに置くので、参考にして頂きたい。

実は後述する2paraと4paraが全く同じオペアンプを使わないパッシブ式。2paraで鳴るのだから8paraあれば当然問題無いことになる。もちろん結果は良好でしばらくの間この状態で聞いていた。ただ、このまま使うと2paraと4paraとの差はパラ接続したDACの数と若干の回路構成しか違わず、面白味に欠けるので次のステップへ進むことに。以降順を追って説明するが、内容的にはTDA1541A non-oversampling DACで行なったリクロック及びライントランスと全く同じである。

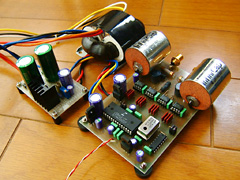

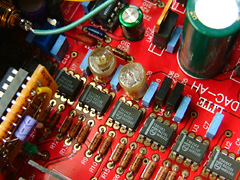

ノーマルのDAC-AHDOS/V Power Report 2004/09号の連載で改造したのは、金色の電解コン5つをMUSE、R35/36をVishay、右奥ブルーの電解コンにASC 0.22μFをパラ、オペアンプをソケット化してOPA627BPを乗せた |

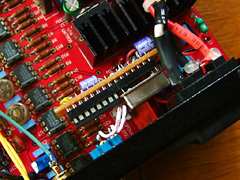

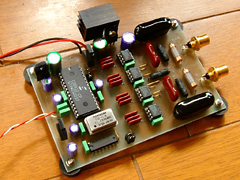

リクロック基板DAC-AHはケースが小さい上にけっこうな熱を持つ。従って非常に限られた部分にしかスペースが無い。基板の固定は、太い単線を使い基板上のWSとBCKに接続し安定させた。独立したレギュレータも欲しいところだ |

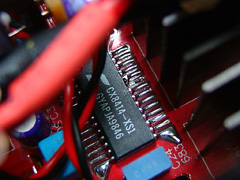

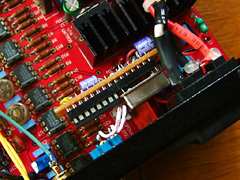

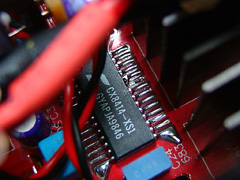

CS8414のモード変更もともと23pinのM0はLになっている。このピンをパターンから外し、横の24pinがHなのでそこへ直付けしM0=Hとする。SOPの上、場所が悪いので改造は少し冷や汗ものだったが、何とかうまく行った |

Hammondのライントランスライントランスは2組持っていたものの、DAC-AHのケースへ収めるには大き過ぎた。いろいろ物色していたところ、たまたまヤフオクにピッタリなのが出ていたので即ゲット。CT付き600Ω:600Ωの仕様である |

DAC-AH側の改造リクロックと比較すると随分簡単である。回路図にあるように、22μFの電解コンと47KΩの抵抗を外し、そこへ新たに560Ωの抵抗とコンデンサを加え、トランスから出ているリード線を半田付けするだけだ |

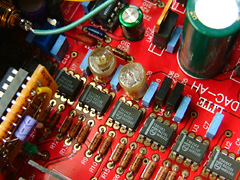

LPF用コンデンサの変更オリジナルの楠DACではfc=約48KHzとしているため、I/V抵抗270Ωで計算し直したところ(fc=1/(2πRC))値は12,200pFで同じになる。この他、TDA1543のパスコンに10SA10を基板裏から追加している |

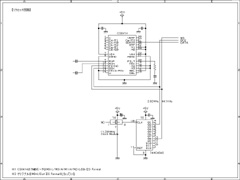

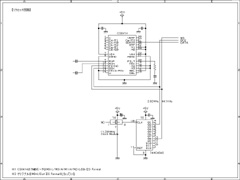

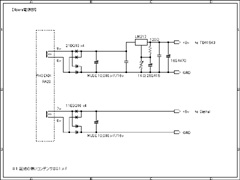

リクロック回路図CS8412とCS8414はピンコンパチ。In I2S Formatにするいつもの方法が使える。非同期リクロックであるが簡単な上、効果は抜群! 三田電波製、高精度水晶発振器(5v/1ppm仕様)を搭載した |

ライントランス回路図オペアンプの出力に560Ωを入れ、インピーダンスマッチングを行なっている。また回路図上には反映していないが、AOL/AORの電流出力は逆相なので、トランスの出力をクロスさせ位相を反転する |

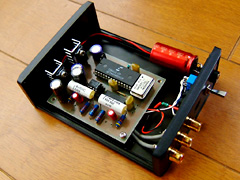

ギリギリケースに収まった!電源トランスの横を信号が跨ぐのが少し気になるものの、まるで標準品のように綺麗に収まった。今度分解する時が大変であるが、ライントランスはケースの壁面に自動車用の強力な両面テープで固定している |

以上の改造によって、パッシブ式の音と比較してかなりテイストの違う感じとなった。後心残りがあるとすれば、整流用のブリッジダイオードをSBDに、大型電解コンをMUSEやBlackGateなどに変更したいところであるが、今のところ面倒なので行なっていない。とは言え、しばらくしたらまた触りたくなってこの点を改造することになるだろう。

●TDA1543 2para/4paraの工作

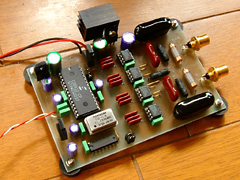

DAC-AHを改造しながら遊んでいるある日、TDA1543のキーワードで検索すると、じんそん氏のHPがヒットした。現在4paraの再々配布になっているが、当時はTD1543 シングル実験基板を少量作ったので興味のある人はメールして欲しい! と書いてあり、約6.5cm×7.5cmの非常にコンパクトな基板でリクロック回路付き。キットとは違い基板だけの配布というのも面白い。さっそくメールして送って頂いた。ここにその時の経緯や数人が作った作例があるので興味のある人は見て欲しい。下にある上1段3枚の写真が2paraの変身ぶりだ。抵抗式I/V変換、LPFはCひとつ、Emphasis非対応など、割り切った仕様が逆に興味をそそる。

この2para、予想以上の音だったので4paraを作ろうと掲示板で盛り上がり、じんそん氏が最初のアートワークを公開。皆であ~でもない、こ~でもない……と意見を出し合い、何度もアートワークを変更。その時の履歴がここ(下の方)に残っている。筆者にとってこのような基板作りは初めてだったので非常に面白かった。見知らぬもの同士がインターネットを使いコミュニケーションしながら徐々に仕上がって行く工程はいかにも今風ではないだろうか!? 仕様的には2paraとほぼ同じであるが、デジタル関連の電源を3つの三端子レギュレータで構成しているのが大きな違いだ。その後、基板+主要パーツが届き、実際に組み立て、掲示板でいろいろな人にお世話になりながら現在に至っている。この場を借りてお礼を述べたい。

2パラその1CS8412の予備が無く秋葉原にも在庫0だったのでTDA1541A DACから外した。ついでに高精度水晶発振器も流用。RMG以外は全て手持ちの部品で組み上げた。電源は12v/3A出力のACアダプタを使用 |

2パラその2このバージョンは、Vrefの半固定抵抗が音質に影響すると聞きRMGで固定、カップリングコンデンサにASC 0.1μFをパラって音質向上を図った。ただし、水晶発振器は汎用品(100ppm)を使ったので逆にグレードダウン |

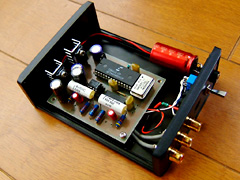

ケースに入れ完成!電解コンをDAC部はパスコンも含めBlackGate、デジタル部はOS-CONへ変更。入力はCoaxとOptの2系統になっている。ケースはタカチのKCシリーズを使用。フロントとリアだけプラスチックで加工が楽だ |

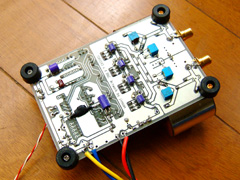

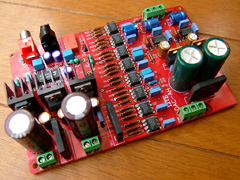

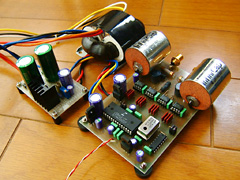

4パラその1本命はこの4paraということもあり、部品はそれなりに拘った。NS-2B、ディップマイカ、スケルトン抵抗、ERO、ニッコーム、OS-CON、MUSE、Sy-Cap。特にI/V変換以降はシンプルな分、音質に直結しそうだ |

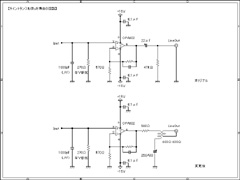

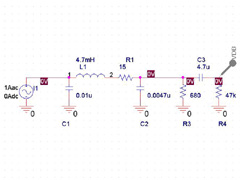

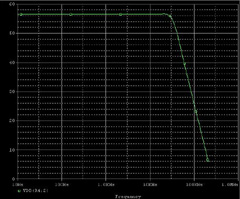

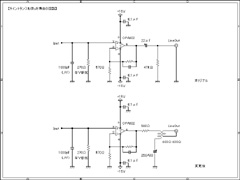

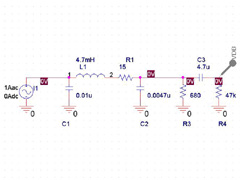

電流式LC-LPF回路図C一発ではLPFを簡素化し過ぎ! との意見があり、その方から三次バターワース型の電流LPFの回路を教えて頂いた。一部パターンカットが必要であるものの落ち着いた音に変身。筆者的には好みである |

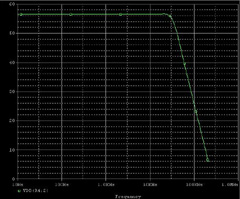

LPFのシュミレーション回路図にあるR1(15Ω)はLの直流抵抗分なので実際は必要ない。I/V抵抗680Ωの場合、0.01μF、4.7mH、0.0047μFこれでOKだ。シミュレーションを見るといい感じで30KHz以上がカットされて行くのが解る |

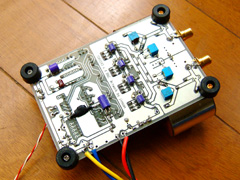

4パラ裏基板の裏側にも少し部品が半田付けされている。TDA1543のパスコンに10SA10、LPFのC、水晶発振器のパスコンに10pFのディップマイカなど、基板上に入りきらなかった部品である。実験し過ぎて汚くなっている |

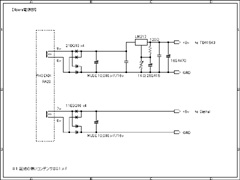

LM317を使った電源回路図基板上に必要な三端子レギュレータ(7808×1、7805×3)が配置されているので本来は必要ないが、780x系と比較して低ノイズなので使ってみることにした。1KΩの半固定抵抗を調整して8vに電圧をセットする |

電源回路とフェニックスRA20を接続!実験中は一般的なEIコアを使っていたが、ここまで凝ったのだからフェニックスのRA20を取り寄せた。音の変化はこれまでの記事で書いてきた通りだ。更にカップリングコンデンサは巨大なInfini-Cap 4μFに付け替え |

以上、今回の工作内容をご紹介した。このTDA1543 DAC三兄弟はI/V変換が抵抗式、後半2つはオペアンプを使わないパッシブ式など、これまで筆者が作ってきたDACとは明らかに異なるパターンで、非常にシンプルな構成になっている。回路を見ると余りにも簡単過ぎて、これで本当に音出るの!? と思ってしまうが、聞いてみるとけっこうな音だ。また、アナログ系を3つとも違う回路構成にしたので、それぞれ音色に個性があり楽しめる。

2paraと4paraは実験基板でキットという形態を取っていない分、自由度が高く遊びがいがある。余談になるが、h_fujiwara氏のキットもはじめは全てのパーツが揃っていたが、最近では主要部品のみの配布となっている。話を聞いたところ抵抗やコンデンサなどのパーツ交換率が90%を超えるので止めてしまったということだ。趣味の世界なので、作ることに加えて好きなパーツを組み合わせるのが楽しいのだろう。現在、この4paraは再々配布受付中なので興味のある人は是非チャレンジして欲しいと思う。部品点数も少なくDIPだけの構成なので非常に作りやすい。ギャラリーを見ても、同じ基板から作ったようには見えない個性的な作例で満載だ!

|