|

■山田祥平のRe:config.sys■パソコンは鏡か窓か |

|

パソコンのディスプレイを見つめるまなざしは、そこに窓を感じているのだろうか、それとも、鏡を感じているのだろうか。もちろん、使われる場面とアプリケーションによって、その表情は変わるだろうけれど、根本的な部分においては、どちらなのだろうか。それとも、向かうヒトの意識によってのみ、それが決まるものなのか。

●Mirrors and Windows

文章や絵画のような表現は、明らかに主観を写す鏡だ。新聞記事に代表される文章のように、どんなに客観性が求められるものであっても、そこから完全に主観を取り除くことは難しい。絵画だって同様だ。それは前回のこのシリーズの冒頭で言及した通りだ。

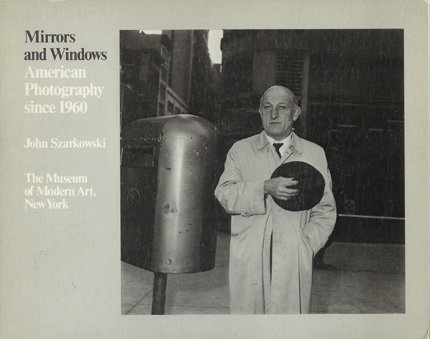

前回は、それに派生してコンポラ写真の登場についてふれたが、1966年12月の“Toward A Social Landscape”からほぼ11年後の1978年7月、ニューヨーク近代美術館(MOMA)において、“Mirrors and Windows―American Photography since 1960”という展覧会が開かれている。企画はMOMAのキュレーターJohn Szarkowskiだ。

冒頭の写真はこの展覧会の図録だが、ここには1960年以降、約20年間のアメリカにおいて、優れた写真とされてきた127点の写真が収録されている。ただし、Ansel AdamsやIrving Pennといった1950年代以前にその評価が定まっていた写真家は、アメリカを代表する仕事を遺しているといえども除外されている。

写真は2つのセクションに分類されている。片方のセクションが鏡派で、もう片方が窓派だ。つまり、写真を自己表現のためのメディアとしてとらえている写真家と、ストレートに事物を写真にトランスポートしている写真家とを対比させているのだ。Szarkowskiは、1960年以降の20年間に、写真表現の世界に起きた変化の重大さに言及し、その変化を考察するためのキーワードとして鏡と窓を選んだのだ。

鏡といっても、それが単純にセルフポートレートにつながるわけではない。事物を写したとしても、それが自己表現の手段としての写真表現であれば、鏡派として分類されている。しかも、鏡は、その名の通り、鏡像を写すものであり、現実とは異なる世界観がそこにはある。

パソコンを考察するにあたり、写真との関連を引くのには無理があるという指摘を受けることも多いのだが、パソコンという機械ではなく、パーソナルコンピューティングという行為を考える中で、写真が過去に経験したさまざまなうねりには、不思議な相似性を感じることが多いのだ。

●真を写さない鏡

ワードプロセッサを使ってキーボードから文章をタイプするとき、パソコンは鏡であるように感じる。白地のウィンドウ内に点滅するカーソル位置には、キーボードのタイプとともに、次々に自分自身が文字として投影されていく。ところが、その文字列は簡単にウソをつく。皮肉なことに、文章が饒舌になればなるほど、そこには、虚飾が入り込み、鏡であるはずのパソコンは、本当の自分と似ているようで似ていない第三の自分を映し出す。それは文章表現の宿命だ。

ブラウザを開いてウェブサイトを参照してみる。この時点ではパソコンは外部の事物をのぞく窓のように感じる。ところが、ハイパーテキストは、リンクのクリックという主観を反映する要素を、シーケンシャルなドキュメントに埋め込んだ。だから、次々にリンクをクリックし、別のドキュメントを開いていくうちに、最初に開いたドキュメントとは、まるで関係のないページが参照されているかもしれない。最初に開いたドキュメントは同じでも、操作する人間の興味や好奇心によって、たどるリンクは大きく異なるはずだ。それでもブラウザのウィンドウは客観性を持った窓といえるだろうか。

写真は絶対にウソをつかないからこそ、窓派が存在しえた。ウソをつくのは常に写真のキャプションとしての文章であり、写真はウソをつきえない。写真の世界では、レタッチのことを「修整」と呼び、「修正」とはいわないそうだ。写真が指し示す現実を塗りつぶしてしまっては、それはもう写真ではなく、絵画であるということなのだろう。

●パソコンの世界の鏡と窓

パソコンの世界には、インタラクティブという用語がある。直訳すれば「相互に作用する、相互作用の」という意味だが、まあ、対話性という概念と考えればいいだろう。この対話の相手はいったい誰なのか。

インタラクティブなコンテンツがあって、それを楽しむユーザーは、自分自身の意志でストーリーの結末を、選択肢のひとつとして受け取る。もちろん、その複数の結末は、コンテンツを作った側が用意したものであり、どの結末に至っても、作者の用意したお膳立ての中にいる。しかも、この対話は、作者のあずかり知らぬところで行なわれる。このとき、ユーザーが対話しているのは、明らかにコンピュータだ。

ソフトウェアのアルゴリズムが、作者の意図しない結末を導く可能性を含めてプログラミングされている場合には、コンピュータとの会話がストーリーを作る。これに、ネットワークがからみ、見知らぬ第三者が参加してくるようであれば、そのストーリーの構成はさらに複雑になるだろう。このとき目の前にあるパソコンは、鏡なのか窓なのか。

さらに、コンピュータは、ネットワークの普及とともに、オンデマンドという概念を手に入れた。欲しいときに欲しいものをという考え方だ。物品は流通に時間がかかるが、電子化されたコンテンツは相応のネットワーク帯域幅さえあれば、アッという間に手元に届く。

オンデマンドコンテンツの代表的なものとして、すぐに思いつくのが映画やテレビ番組などの動画コンテンツだ。クリックすれば、すぐにストリーミング再生で見ることができる。興味深いのは、こうしたコンテンツは、その再生が始まったとたんに、オンデマンドともインタラクティブとも無縁の存在になる点だ。もはや死語ともいえるマルチメディアだが、音声や映像を持つマルチメディアコンテンツには時間軸が存在する。40分の映画は40分かけなければ見れないし、3分の楽曲は3分かけて聴かなければならない。とりあえず、早送りして見ればいいというのはなしにしておこう。とにかくマルチメディアコンテンツは、作者が想定した時間分、見聴きする側を束縛する。文章の場合、一定量を読み終わるのに要する時間が人それぞれで異なり、かけた時間と得る要素は決して比例しない。その一方で、ピカソの絵を3時間眺めてもなんだかさっぱりわからないという人もいれば、一瞥しただけで、その背景にある深い意味を悟る人もいる。

●マルチメディアがパソコンを窓にする

作者に束縛されるという意味で、マルチメディアコンテンツを再生するとき、パソコンは窓になる。窓の向こう側にある手の届かない世界を、窓を通して眺めるとき、パソコンは正しく窓として機能している。けれども、これはきわめて特異な例であって、パソコンは窓になりにくい。それは、パソコンのユーセージモデルを考えてみればわかることだ。でも、その一方で、この特異な使われ方をする場面が増えてきているのも否定できない。

鏡よりも窓が優れているといったことをいうつもりは毛頭ないが、WindowsがWindowsであるのは、鏡であったパソコンが窓になることを願った結果のネーミングではなかったのか。ひょっとしたら、LettersとかDocuments、Papersでもよかったはずなのだ。デスクトップというメタファにそぐわない名前をつけたのはなぜなのか。今度、ビル・ゲイツ氏に会ったときには、ぜひ、この点を聞いてみたいものだ。

バックナンバー

(2004年9月3日)

[Reported by 山田祥平]

【PC Watchホームページ】

PC Watch編集部 pc-watch-info@impress.co.jp 個別にご回答することはいたしかねます。

Copyright (c) 2004 Impress Corporation All rights reserved.